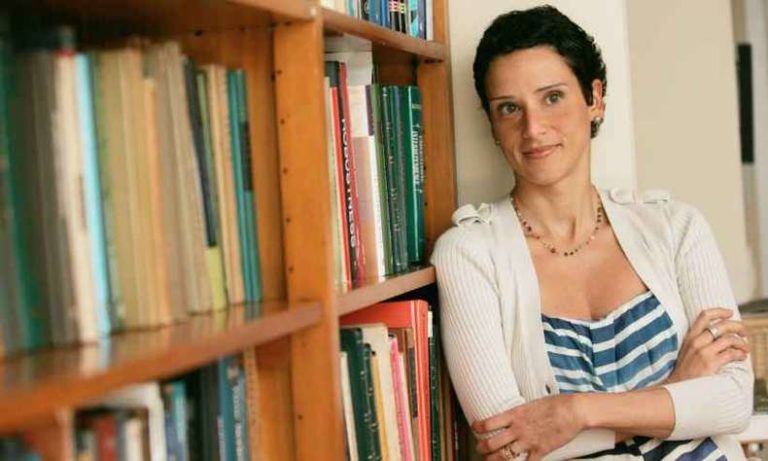

Em meio ao chamado de greve geral e possível aumento das revoltas sociais, o Brasilse acostuma com frequentes rodadas de reformas econômicas que atingem em cheio o mundo do trabalho. Mas, como demonstrou a greve global dos motoristas de Uber em 8 de maio, semana em que a empresa abriu capital na Bolsa de Nova York e atingiu US$ 82 bilhões de valor de mercado, trata-se de tendência mundial. Sobre este processo, conversamos com a socióloga Ludmila Costhek Abílio, pesquisadora da “uberização do trabalho”, em desdobramento a seu estudo sobre as revendedoras da Natura.

“Para sintetizar, uberização é uma nova forma de controle, gerenciamento e organização do trabalho. Resumindo para o lado do trabalhador, significa transformá-lo em nanoempreendedor de si mesmo. Na prática há uma série de formas de controle e gerenciamento sobre o trabalhador. É uma nova forma de organização onde se abolem as relações de emprego e todas as formas de proteção, segurança e garantias que vêm delas. E conta com uma nova formação subjetiva do trabalhador, o ‘gerente de si próprio’. No meio, entra o consumidor, a quem também está terceirizada uma parte do gerenciamento do trabalho”, explicou.

Sobre a greve internacional dos motoristas do aplicativo, Ludmila considera ter demonstrado a vigência da materialidade do trabalho mesmo na economia informacional-digital, e desmente a ideia de que tais novidades nos vínculos entre empregador e empregados trariam uma diminuição da intensidade das jornadas de trabalho.

“A greve se organizou exatamente no dia em que a Uber ia abrir seu capital na bolsa de valores. Veja que falamos em financeirização e a dificuldade de relacioná-la com a exploração do trabalho, mas esta greve mostrou que os trabalhadores estão no centro da acumulação da empresa. Ela não existe sem essa multidão. Se a multidão parar a empresa acaba”.

Além de aprofundar o debate sobre a chamada gig economy, conceito em expansão nos países centrais do capitalismo que não deve obscurecer o vasto histórico de informalidade do trabalho em países como o Brasil, a pesquisadora ressalta como tal tendência é anterior à “economia dos aplicativos”, e faz uma ligação com seu estudo anterior relacionado às revendedoras da Natura.

“200 mil pessoas por ano se dispondo a vender Natura quer dizer o quê? Quando vi os motoboys se uberizarem pelo trabalho em aplicativos, as coisas se conectaram e entendi ser uma tendência que atravessa o mundo do trabalho, com a perda das formas historicamente estabelecidas das ocupações. É quase como se estivéssemos rumando a uma generalização do trabalho-amador”.

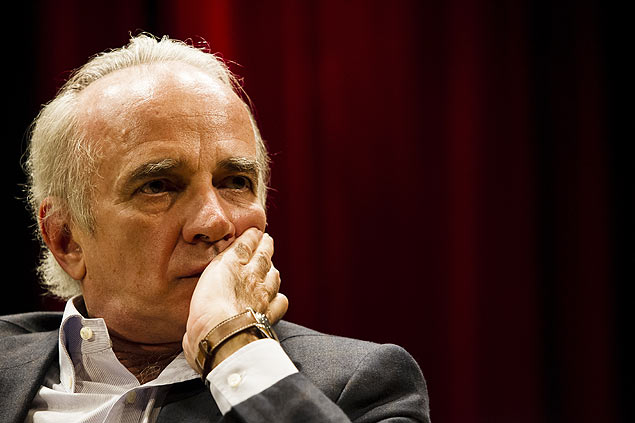

A entrevista é de Gabriel Brito, publicada por Correio da Cidadania, 13-06-2019.

Eis a entrevista.

Seu trabalho mais recente é denominado “Uberização do trabalho: novas formas de controle, gerenciamento e organização do trabalho”. Em linhas gerais, o que isso significa?

O termo uberização busca nomear uma tendência do mundo do trabalho muito visibilizada pela atuação desta empresa, que entrou no mercado e em poucos anos formou uma multidão de trabalhadores e usuários. O termo é muito bom porque o Uberrealmente materializa e sintetiza tal tendência, mas devemos ter cuidado, pois o processo não começou com a atuação de tal empresa – e nem mesmo do que chamamos de plataformas digitais.

Temos de entender como um processo de décadas no mundo processo de décadas no mundo do trabalho, relacionado ao neoliberalismo à flexibilização do trabalho, ao papel desempenhado pelos Estados na desregulação – ou novas formas de regulação – do trabalho… Há ainda os contextos nacionais, de acordo com a estruturação do mercado de trabalho e o lugar que cada sociedade ocupa na divisão internacional do trabalho. Tudo isso está em jogo.

Mas, para sintetizar, uberização é uma nova forma de controle, gerenciamento e organização do trabalho. Resumindo para o lado do trabalhador, significa transformá-lo em nanoempreendedor de si mesmo. Neste sentido, temos de nos livrar do termo empreendedor e pensar mais em termos de autogerenciamento. Ou seja, trata-se de transformar o trabalhador em uma figura autônoma, inteiramente responsável por seus meios de trabalho, custos, como carro e gasolina, além do próprio saber-fazer relacionado à atividade.

Este trabalhador não é contratado, não ocupa vagas limitadas de emprego. A Uber não estabeleceu um limite de 1000 motoristas, por exemplo. Se o trabalhador cumprir requisitos mínimos ele pode ser motorista da empresa. Basta aderi-la. E isso exige o autogerenciamento permanente. Trabalha-se como quer, na hora que se quer, com as estratégias que se quer. Entretanto, permanece-se subordinado.

E é uma subordinação mais difícil de mapear e reconhecer em seu modus operandi. É uma nova forma de organização, na qual a empresa aparece como mediadora da situação. A Uber diz mediar uma relação entre uma oferta de pessoas que querem ser motoristas e a demanda de pessoas que querem se locomover pela cidade pagando menos que no táxi tradicional.

No entanto, na prática há uma série de formas de controle e gerenciamento sobre o trabalhador. Basicamente, é uma nova forma de organização onde se abolem as relações de emprego e todas as formas de proteção, segurança e garantias que vêm delas. E conta com uma nova formação subjetiva do trabalhador, o “gerente de si próprio”, que garante sua sobrevivência em tal relação.

No meio, entra o consumidor, a quem também está terceirizada uma parte do gerenciamento do trabalho: executa-se o controle sobre o trabalho com o número estrelinhas que se dá ao prestador de serviços, ranqueamento, comentários na internet… Aparece como prestação de serviço, mas é uma avaliação do trabalhador. E a empresa detém todas as regras do jogo, sua utilização, distribuição, criação de formas de bonificação, metas… É uma nova forma de gerenciamento, na qual se transfere tal responsabilidade ao trabalhador, que por sua vez se mantém subordinado.

Como recebeu o evento que marcou o último dia 8 de maio, no qual motoristas do aplicativo Uber – e também Lyft, no caso dos EUA – pararam em todo o mundo, numa greve internacional considerada a maior até hoje na “gig economy”?

Recebi com alegria. Há muitos elementos importantes para entendermos tal greve, talvez a primeira de muitas. Foi um movimento inicial que falou até em organização mundial. Claro que está dando seus primeiros passos, mas devemos entender que toda forma de dominação, controle, geração de novas formas de desigualdade, gera consigo novas formas de resistência.

E é muito interessante, pois falamos em novas formas de subordinação, dificuldade de mapeamento das relações entre empregador e empregado, com todo um debate no campo do direito sobre como legislar a respeito e se é possível reconhecer vínculos e responsabilidades da empresa sobre riscos e custos assumidos pelo trabalhador. Está tudo isso em disputa pelo mundo.

“É muito imaterial, é só um aplicativo etc.”, costuma ser dito. Mas quando trabalhadores(as) se reconhecem como multidão de nanoempresários de si próprios, também podem se apropriar deste meio e criar novas formas de organização e resistência. Quando eles se reconhecem e afirmam como multidão há uma potência gigantesca. Imagine se eles quiserem parar as cidades. Eles conseguiriam.

E quando o fazem – a greve é interessante por vários ângulos – fica muito evidente a relação entre capital e trabalho. Desfaz-se a imaterialidade da relação e fica evidente como eles comunicam à empresa que “vocês nos subordinam e exploram. Exigimos condições mínimas de trabalho”. Veja que colocam questões básicas, mínimas, para sua sobrevivência e reprodução social. O movimento de organização desfaz a imaterialidade e evidencia a disputa entre trabalhadores e empresas.

Outro ponto interessante é que a greve se organizou exatamente no dia em que a Uberia abrir seu capital na bolsa de valores. Veja que falamos em financeirização e a dificuldade de relacioná-la com a exploração do trabalho, mas esta greve mostrou que os trabalhadores estão no centro da acumulação da empresa. Ela não existe sem essa multidão. Se a multidão parar a empresa acaba.

Portanto, é muito interessante como ficou evidente a relação capital-trabalho – e a financeirização no meio disso. É uma greve que temos de olhar com muita atenção, pois acho que foi um primeiro movimento de algo que talvez se torne mais comum, com potencial muito grande. E isso se acentua ainda mais por se tratar da esfera da circulação.

Por sinal, como compreender a chamada gig economy, que para alguns supõe uma diminuição na intensidade do trabalho? Você entende assim?

Teremos de tomar cuidado com o uso do termo gig economy, usado como sinônimo de uberização. Isso obscurece um pouco as coisas. Demanda mais pesquisa e apuração, a fim de saber como o conceito é usado e se aplica à realidade brasileira. Tal conceito surgiu nos EUA e Europa pra denominar um fenômeno que para nós não é uma novidade: a economia dos bicos.

O termo gig, em sua origem, se refere ao trabalho feito por músicos na noite, trabalho eventual. Começou a haver um crescimento de tal atividade na economia, a exemplo de iniciativas como AirBNB, Uber, e chegou-se ao termo gig economy para nomear todas as formas de trabalho e atividade – é até difícil definir o que são de fato – e suas pequenas participações nas economias.

Mas apesar de ser uma participação pequena, seu crescimento é acelerado, fenômeno que chama atenção. Quando trazemos o debate ao Brasil de forma irrefletida, começamos a obscurecer a realidade brasileira. Se olhamos o nosso mercado de perto, temos 50% da população com no máximo 1,5 salário mínimo e cuja trajetória de informalidade começou bem antes do Uber, na estruturação do mercado de trabalho do começo do século 20.

A vida dos trabalhadores brasileiros é de trânsito permanente entre tais trabalhos, formais e informais, com bicos etc. Em relação à outra pesquisa que conduzi, é a gestão da sobrevivência, em trânsito permanente. Ao chamar de gig economy, importamos um termo que está sendo usado para descrever o processo de informalização das relações de trabalho no centro do capitalismo. Portanto, temos de tomar cuidado para importar tal categoria, para não apagar nossa própria realidade.

Em termos de intensificação do trabalho, qual a ideia que vem junto da uberização? Mais um passo na direção da flexibilização do trabalho. “O trabalhador tem liberdade, autonomia”, “ele trabalha onde quer e quando ele quer”, “se tiver um emprego e quiser desempenhar mais uma atividade ele pode decidir por isso”… Mas o que vemos é o contrário da diminuição da intensidade do trabalho. Aplicativos podem funcionar como vetor de sentido contrário.

Entrevistei uma motogirl na minha pesquisa: ela trabalha com CLT numa empresa terceirizada durante o dia; à noite entrega pizza como informal não registrada. Ela combina o trabalho no aplicativo com as demais atividades. Informalmente, ela intensifica seu próprio trabalho. E temos de olhar o que a mobiliza: ela aumenta seu rendimento, ela tem interesse nesta situação. Ninguém é burro, o trabalhador está pensando em sua sobrevivência. E assim a pessoa começa a combinar as entregas do aplicativo com o outro trabalho, preenchendo brechas em seu tempo com mais trabalho.

Outro exemplo de exploração/precarização é da Amazon: ela tem uma plataforma chamada Amazon Mechanical Touch, uma das maiores empregadoras de tais plataformas, como se vê na Europa, Ásia e EUA. Há uma legião de trabalhadores que ficam conectados desempenhando tarefas manuais, repetitivas, ofertadas nesta plataforma. Já há estudos sobre formas de adoecimento destes trabalhadores, uma vez que ficam conectados 24 horas, à espera de demandas que podem vir da China, de Londres, de qualquer lado.

Portanto, a ideia de que o trabalhador será livre, que tais meios automatizam o serviço e permitem que se trabalhe menos não se verifica, pelo contrário. É um vetor de perda da medida sobre o que é ou não é tempo de trabalho. E há formas variadas de intensificação do trabalho. Às vezes a intensificação se dá no sentido de que se preenche seu tempo de trabalho com as atividades ou ficando inteiramente disponível ao trabalho, cumprindo demandas pontuais. É uma discussão bem complexa.

No meio disso tudo, como lidar com informações de que a própria Uber não dá lucro, afirmações do próprio dono da Amazon, Jeff Bezos, sobre a necessidade de mudar a forma de operação da empresa, senão será questão de tempo falir? Enfim, com lidar com a impressão de que são empresas muito lucrativas, pois têm custos menores de reprodução da força de trabalho, mas na realidade não aparecem tão lucrativas e viáveis assim?

É uma questão muito séria. Até pessoas do campo marxista, que têm a tese de que o capitalismo chegou ao seu limite na extração de mais-valia, por não ser mais o valor que sustenta a reprodução do sistema, verão aí um exemplo: empresas que exploram ao máximo o trabalhador, com custos de produção próximos de zero, não dão lucro. Como explicar? É o dilema que está posto e inclusive é o próximo passo nas minhas pesquisas.

De saída, como leiga, que ainda não detém conhecimento profundo sobre isso, penso que devemos separar o joio do trigo: não é que a Uber não tem lucro. É que a atuação agressiva com a qual a empresa se impõe, tentando monopolizar o setor e quebrar a concorrência, custa muito caro. Ela tem todo um trabalho de marca. É preciso confiança do público na marca, que precisa se cultivar permanentemente. E aí a multidão de trabalhadores e até consumidores faz um excelente trabalho publicitário não pago. Tem também um gasto enorme com lobbies e negociações com legislações locais. Tudo isso deve entrar na conta. Mas ainda precisamos entender se há mais elementos, afinal, o horizonte declarado da Uber é eliminar a figura do motorista e usar o carro automático.

Por outro lado, devemos também entender que estamos entrando numa nova era da forma de organização e gerenciamento do trabalho e sua relação com o capital, na qual o mapeamento de dados, a vigilância e o controle estão andando juntos com o consumo e têm importância cada vez maior. Assim, há uma produção de dados sobre as cidades, consumidores, sua organização etc. que vale muito. Como será usado futuramente? Essa captação de dados tem muito a ver com a forma como se organizará o uso da inteligência artificial e seu impacto no mundo do trabalho.

São questões que ainda não estão claras e precisamos entender melhor. Onde está o lucro, por que tais empresas não se apresentam como superlucrativas? Eu não iria pelo caminho de que no cerne da história teria acabado a exploração do trabalho. Precisamos destrinchar melhor.

É possível existir uma economia exclusivamente informacional/digital?

Uma coisa que aprendemos bastante com o marxismo é: a questão não é a tecnologia. Esta é política. Não é que a tecnologia se desenvolve neutralmente e pode resultar em certo tipo de organização social. O próprio desenvolvimento tecnológico já é politicamente constituído. São determinados interesses que movem o desenvolvimento para um caminho. Temos a noção arraigada de que a tecnologia se desenvolve por si própria, através da possibilidade de tudo conhecer e criar. Não, pois isso é politicamente determinado. O que importa é sua utilização.

Podemos ter uma sociedade automatizada onde as pessoas vivam com mais tempo livre ou numa sociedade ainda mais desigual, com formas de exploração cada vez mais degradantes. A relação entre desenvolvimento tecnológico e precariedade é importante. Marx já mostrava como o desenvolvimento da máquina a vapor também aprofundou o trabalho nas minas de carvão.

Mas isso não é inevitável. Deve-se à forma pela qual tais sociedades se organizaram. O futuro do trabalho e da sociedade informacional dependerá de como as sociedades, em suas relações de desigualdade e exploração, se organizarão. Podemos tanto imaginar um futuro onde o trabalho seja livre da produtividade em favor da criatividade, da realização do ser humano, ou um futuro que vai aprisionar cada vez mais as pessoas.

A tecnologia não paira de forma independente a isto, ela é parte do processo.

Como seu último trabalho dialoga com o Sem maquiagem: o trabalho de um milhão de revendedoras de cosméticos, que você publicou em 2014? O que pode ser sintetizado no que tange aos interesses dos trabalhadores?

É interessante, pois não cheguei na uberização por causa dos motoboys que começavam a trabalhar por aplicativo, mas por causa do trabalho destas revendedoras, o que ajuda a escapar um pouco da noção de se dar muita centralidade à tecnologia. Quando comecei minha pesquisa sobre as revendedoras, elas eram 200 mil. Quando terminei a pesquisa, eram 1 milhão.

Eu tinha como questão central saber como se dava a relação de trabalho entre empresas e a multidão de revendedoras. Primeiro porque não parecia trabalho. Segundo porque elas trabalhavam quando e como queriam. E terceiro porque havia uma heterogeneidade gigantesca no perfil social das revendedoras, desde diaristas a esposas de executivos de empresa.

Como uma multidão de informais trabalha para uma empresa só, sem que isso apareça como trabalho, sob vários riscos, custos, dedicando várias horas de suas vidas? Isso precedeu a plataforma digital. Ao vermos de perto, percebemos que as características centrais da flexibilização do trabalho estão muito relacionadas com o trabalho tipicamente feminino, com a indistinção entre o que é tempo de trabalho ou não é, a dúvida sobre classificar o trabalho da esfera doméstica, se este deveria ser mercantilizado, se participaria da reprodução social… Se olharmos bem, é um trabalho de mulheres muito comumente tornado invisível.

Na época da pesquisa, dizia que havia a generalização da adesão a tais formas de trabalho sem a forma-trabalho tradicional, ou seja, sem garantia de nada, totalmente desprotegida, sob autogerenciamento permanente; 200 mil pessoas por ano se dispondo a vender Natura quer dizer o quê? Quando vi os motoboys se uberizarem pelo trabalho em aplicativos, as coisas se conectaram e entendi ser uma tendência que atravessa o mundo do trabalho, com a perda das formas historicamente estabelecidas das ocupações. É quase como se estivéssemos rumando a uma generalização do trabalho-amador.

O que seria isso? Por exemplo: sou professora, estou na universidade, tenho meu crachá, holerite, horários definidos de trabalho, uma série de coisas que me instituem como professora. Mas e se trabalho numa plataforma que me encomenda um material didático sobre política pública para a semana que vem, e cabe a mim pensar se aceito ou não? Ou se dou aula a distância, online? É um deslocamento da minha definição de professora. O mesmo vale para os taxistas e o motorista de uber. O primeiro é profissional, sua ocupação está instituída. O segundo, apesar de também trabalhar, é amador. Isto é, trata-se de uma tendência de perda das formas do trabalho.

As coisas se conectaram. Se eu não tivesse estudado as revendedoras, só enxergaria na uberização uma nova forma de terceirização. Mas nas revendedoras de Natura eu consegui ver elementos em sua atividade que parecem desimportantes, socialmente invisíveis, que se generalizam agora.

Considerando no âmbito brasileiro as reformas liberalizantes, como a da terceirização e a trabalhista, o fim do Ministério do Trabalho e atual proposta de reforma da Previdência, o que devemos esperar de resultados econômicos e distribuição de renda?

É um momento gravíssimo, de ataques explícitos às forças do trabalho. E tais ataques já vêm de alguns anos. O mundo do trabalho está em permanente pressão. Há um cabo de guerra em torno de até onde vão os direitos do trabalho, sua regulação protetora, custos etc. É estruturante no capitalismo.

Nos últimos anos, desde a Reforma Trabalhista, vemos ataques às forças do trabalho, suas formas de organização e proteção historicamente construídas. E é muito refinado, ainda que brutal. A Reforma Trabalhista vai se ramificando por diversos aspectos do mundo do trabalho que constituem proteções ao trabalhador. A mesma lógica se vê na Reforma da Previdência.

E se pensamos que o mundo do trabalho brasileiro já é tão desigual, tão precarizado, com uma força de trabalho de valor tão rebaixado, por que se mobiliza um ataque tão articulado ao que já é precário? Precisamos incluir nos debates a realidade do mercado de trabalho brasileiro. A maioria da população brasileira não vive, mas sobrevive. E sobrevive sem garantias, mesmo o trabalho formal é de alta rotatividade. Ela está transitando pelo mercado, isso quando não combina formas diferentes ao mesmo tempo.

O Estado passa por uma mudança na sua colocação entre o capital e o trabalho. Ele passa a promover a informalização do trabalho. E se tivermos um sistema de capitalização aprovado através da Reforma da Previdência estará praticamente extinta a possibilidade do trabalho formal. O atual presidente declarou claramente que o trabalho informal é o modelo, com aquele discurso de estímulo ao empreendedorismo etc.

De fato, está tudo voltado à eliminação das mínimas garantias que orientam o mundo do trabalho. A Reforma Trabalhista age como se o trabalho informal não existisse no Brasil, como se não fosse necessário regular nada, ao passo que se criam dispositivos como “autônomo exclusivo”, isto é, legalização da Pessoa Jurídica (PJ).

Trabalhador intermitente, o que é isso? Um cara totalmente disponível ao trabalho que apesar de ter uma carteira assinada não tem ideia de quanto ganha por mês, quando tem férias remuneradas. Ele está lá, disponível. Só.

São mudanças pautadas pelo discurso do livre mercado. “Olha, empregador e trabalhador se encontram em condições iguais e negociam livremente”. Estamos formalizando o trabalho informal, com figuras jurídicas que não existiam. Se tudo seguir este caminho, em poucos anos teremos o rebaixamento do valor da força de trabalho, aprofundamento da desigualdade social e eliminação de direitos. Um rolo compressor.