Não podemos permanecer passivos à manipulação de algoritmos e governos autoritários

Folha de São Paulo, 26/07/2025

Rodrigo Lara Mesquita, Jornalista, é conselheiro do InovaUSP e pesquisador do ecossistema informacional; ex-diretor do Jornal da Tarde e da Agência Estado

[RESUMO] Derrocada da relevância social do jornalismo e explosão da cacofonia gerada pela internet nas últimas décadas, fatos intimamente interligados, nos levaram a uma crise civilizacional da qual temos sido reféns passivos. Esse cenário de terra arrasada, que beneficia poucas e poderosas empresas, virou um solo propício para a desinformação e o surgimento de políticos autoritários em todo o mundo. Restaurar os valores democráticos exigirá resposta enérgica para reimaginar o jornalismo e as plataformas digitas.

Estamos imersos em uma crise histórica de longa duração. Os pilares que sustentaram a democracia liberal do século 20 —representação política, jornalismo profissional, instituições reguladoras, pactos de coesão social— sofrem um processo de desestruturação progressiva.

A explosão informacional trazida pela internet não produziu mais esclarecimento; ampliou o ruído, fragmentou consensos e corroeu formas tradicionais de mediação. O jornalismo, paralisado em sua arrogância institucional, não soube compreender a emergência do novo ambiente em rede.

As plataformas digitais, ao contrário, não hesitaram: capturaram rapidamente o centro da esfera pública, reconfigurando as formas de circulação de informação, opinião e afeto.

Embora a literatura crítica internacional acumule diagnósticos relevantes sobre a colonização algorítmica e o declínio das instituições intermediárias, é notável —e preocupante— o silêncio generalizado, inclusive no jornalismo, sobre a verdadeira dimensão dessa crise. Esta talvez seja a mais grave omissão pública do nosso tempo.

O que proponho aqui não é apenas um diagnóstico, mas um esforço deliberado de nomear essa dissolução como uma crise estrutural e civilizacional, com a qual o jornalismo tradicional se mostrou, até aqui, incapaz de lidar.

Não relato apenas uma experiência pessoal, mas a trajetória de uma geração que acreditou na função pública do jornalismo e assistiu, perplexa, ao seu esvaziamento como mediador qualificado da opinião pública.

Minha trajetória —do Jornal da Tarde e da Agência Estado à criação da Broadcast e ao diálogo com o MIT Media Lab— revela que o caminho não está na nostalgia nem na resistência passiva, mas na reinvenção ativa do jornalismo como infraestrutura pública de articulação social. Na virada do milênio, ao mergulhar nas pesquisas do Media Lab, compreendi que não vivíamos apenas uma revolução tecnológica, mas uma profunda e irreversível transformação epistemológica.

Foi Harold Innis, autor de “O Viés da Comunicação” e pai da Escola de Toronto, quem melhor formulou esta chave interpretativa: a forma como uma sociedade se comunica determina sua estrutura de poder.

Ao estudar a transição dos impérios orais para os escritos, dos registros em pedra à imprensa de massa, mostrou como o tempo social é moldado pelos meios de registro e transmissão da informação.

Mais que isso: o meio técnico dominante molda o próprio ambiente social, delimitando as possibilidades de organização política, econômica e cultural. Marshall McLuhan, seu discípulo mais conhecido, levou essa ideia adiante. Ao afirmar que “o meio é a mensagem”, deslocou o foco do conteúdo para a forma da mediação. Televisão, rádio, jornal —cada meio conforma uma sensibilidade e uma lógica de organização social.

Hoje, a internet, com sua capacidade de retroalimentação em tempo real, constitui um novo sistema nervoso coletivo: um ambiente cognitivo global estruturado por tecnologias que transcendem fronteiras e operam em ritmo contínuo. Mas, pela primeira vez na história, essa infraestrutura técnica está concentrada nas mãos de poucos atores privados, sem mediação pública e sem projeto democrático correspondente.

Mesmo em crise, os jornais ainda exercem influência simbólica —citados por autoridades, lidos por formadores de opinião, referenciados por outras mídias. Mas é uma influência terminal, sem futuro, se não houver reconfiguração estrutural.

O jornalismo precisa deixar de ser apenas um produtor de conteúdos e retomar seu papel como arquitetura informacional: organizador de fluxos, mediador de sentidos, articulador de redes. No século 20, os jornais foram centros de gravidade de comunidades, catalisadores de sociabilidades e pactos sociais. A travessia para o século 21 exige que reaprendam a desempenhar essa função em ambiente digital.

Essa função foi esvaziada não pela obsolescência de sua missão, mas pela incapacidade institucional de compreender e ocupar o novo ambiente em rede.

A internet, concebida nas décadas de 1960 e 1970 como uma infraestrutura descentralizada e resistente ao controle, foi rapidamente capturada por interesses corporativos. Google, Facebook, Amazon e outras empresas surgidas em garagens ocuparam o vácuo deixado por um jornalismo preso à lógica do broadcast, enquanto o mundo passava a se estruturar segundo uma nova lógica em rede.

O resultado é uma arquitetura algorítmica voltada à maximização do engajamento, que expõe o público à manipulação informativa em escala industrial e coloniza a esfera pública com interesses comerciais disfarçados de neutralidade técnica.

O poder informacional, antes disperso em múltiplos centros de mediação, hoje está concentrado em poucas corporações que controlam não apenas os fluxos de atenção, mas as condições para a produção social de sentido.

Das trilhas do Peabiru à rede das redes

Carrego a história como lente e vejo a rede como extensão das antigas trilhas culturais: as rotas atlânticas que expandiram a economia mediterrânea; os peabirus que cruzavam os Andes e o litoral brasileiro e serviram de base para a aventura do bandeirismo, a expansão das nossas fronteiras e a ocupação do interior; os caminhos do telégrafo que unificaram o território nacional; as rotativas que ajudaram a consolidar os Estados-nação.

A rede é, agora, a nova trilha —fluida, fragmentada, repleta de bifurcações e zonas de sombra. Como aquelas trilhas do passado, ela redefine os circuitos do poder e da circulação. Mas vai além: conecta consciências, reorganiza o espaço público e inaugura um novo estágio da humanidade.

Inspirado por meu bisavô Júlio Mesquita —que, por meio de sua atuação como empresário e jornalista, foi um dos principais articuladores das redes sociais e de interesse que estruturaram São Paulo no início do século 20—, dediquei minha trajetória jornalística também à compreensão de como se organizam os fluxos de informação na sociedade.

Em 1991, na Agência Estado, ao lançar a Broadcast, sabíamos que estávamos criando um protótipo do que viria: uma estrutura de informação em tempo real, personalizada, dinâmica e interativa, embrião da lógica em rede que depois se tornaria dominante.

A diferença é fundamental: a Broadcast nasceu com responsabilidade editorial, ancorada em critérios de curadoria e compromisso com a veracidade. Já as plataformas sociais, apesar de seu potencial exponencial de crescimento, foram concebidas com um único objetivo: monetizar a atenção. E é justamente aí que começa o problema.

A imprensa tradicional, presa à lógica do século 20, ignorou que a nova mídia era interativa. Quando percebeu, já era tarde. Em vez de assumir o papel de curadora dos fluxos, preferiu simular a estética digital e disputar cliques. Transplantou a lógica do papel para a web como um cadáver reanimado —e ele ainda anda.

As Redações seguiram produzindo para o público, não com ele. Ignoraram o canal de volta e perderam o centro do processo democrático. Enquanto isso, os algoritmos aprenderam a explorar o medo, o tribalismo e o consumo. A esfera pública foi colonizada.

As big techs deixaram de ser apenas empresas: tornaram-se plataformas essenciais à democracia contemporânea, controlando a infraestrutura social por onde nos comunicamos, nos organizamos e tomamos decisões coletivas. Essa centralidade, contudo, não veio acompanhada de um sistema de governança compatível com a responsabilidade que passaram a exercer.

O controle privado concentra poder sem contrapesos institucionais. Nesse vácuo floresceram aventureiros da comunicação, explorando inseguranças e preconceitos por meio de manipulação emocional. Essa degeneração da esfera pública é hoje uma ameaça real à democracia.

Quem controla os fluxos de atenção controla a opinião pública. As plataformas sabem disso. Seus algoritmos não são neutros: moldam o que vemos, como interagimos, até como votamos.

Hoje, cinco ou seis empresas, todas de tecnologia, têm poder de manipular a esfera pública global. Um poder inédito. Nem a igreja medieval, nem os impérios da imprensa ou a TV dos anos 1960 tiveram alcance comparável. Pior: é um poder opaco, automatizado e orientado por cliques, não por um debate saudável.

A Comissão Europeia reconheceu isso em 2018, ao inspirar os primeiros marcos de regulação digital na Europa. Seu relatório mostrou que os algoritmos priorizam engajamento e monetização, amplificando a polarização, espalhando desinformação e corroendo o tecido democrático. Concluiu que não basta regulação ou checagem: é preciso restaurar a coesão simbólica por meio de narrativas públicas potentes.

Ao propor uma abordagem interdisciplinar —unindo psicologia, ciência política, jornalismo, computação e educação—, o documento aponta que a desordem informacional exige mais do que ajustes técnicos: requer reconstrução coletiva da confiança pública.

Na narrativa dominante, diz-se que a desinformação se combate com “educação midiática”. Como se o cidadão comum tivesse a obrigação de entender algoritmos, filtros bolha e fluxos patrocinados. É uma falácia —e uma perversidade.

O próprio relatório reconhece isso. A educação midiática deve ser um esforço cívico em larga escala, envolvendo educadores, jornalistas, ONGs, plataformas e políticas públicas, e não um fardo individual.

A responsabilidade pela qualidade do ambiente informacional é institucional, ética, política e regulatória. Mas as plataformas evitam essa responsabilidade —e parte da imprensa, ao ecoar esse discurso, torna-se cúmplice.

A aliança tácita: Trump, Musk e os novos autoritários

O que testemunhamos é a convergência entre regimes autoritários eleitos e a infraestrutura informacional dominada pelas big techs. O caso americano é emblemático: Donald Trump ameaça jornalistas, semeia ódio contra a imprensa e, ao mesmo tempo, foi cortejado por figuras como Elon Musk, que controla uma das principais plataformas de circulação de discurso político.

Essa aliança é tácita, mas eficiente. Regimes como o de Trump deslegitimam a imprensa, enquanto as plataformas desestruturam sua base econômica e capturam sua audiência.

Ambos têm interesse em um jornalismo fraco. Um quer evitar o escrutínio; o outro, monopolizar a atenção. Contudo, a relação entre Estado e plataformas é mais ambígua do que uma simples aliança. Moldam-se mutuamente, ora se cooptam, ora se confrontam.

O recente rompimento público entre Musk e Trump—após divergências sobre subsídios, regulação e posturas institucionais— expôs as tensões internas desse arranjo informal, mas estrutural. A lógica de cooptação permanece, mas os atores já disputam o protagonismo da esfera pública.

Esse embate aparece nos conflitos regulatórios em democracias marcadas por crises de representação e erosão da mediação jornalística. Na Hungria, Orbán subordinou a imprensa e instrumentalizou as plataformas.

Na Rússia, o Kremlin promoveu redes locais e explora brechas em plataformas globais para desinformação. Na China, o controle é total; bloqueio de redes ocidentais, vigilância e regulação que transforma aplicativos em extensões do Estado.

Na Índia, Modi pressiona plataformas, reforça leis de controle e mobiliza redes para campanhas nacionalistas. Nas Filipinas, Duterte usou o Facebook para consolidar apoio e atacar opositores.

No Brasil, sob Bolsonaro, as plataformas digitais deixaram de ser apenas meios e passaram a integrar uma verdadeira rede social de fato, centralizada no entorno familiar do poder, com Carlos Bolsonaro atuando como publisher —definindo pautas, controlando edições, operando sistemas de distribuição e mecanismos de cooptação.

WhatsApp, X (ex-Twitter) e Facebook tornaram-se canais centrais da comunicação oficial do governo. A base foi mobilizada digitalmente para atacar a imprensa, hostilizar adversários e deslegitimar instituições. O caso brasileiro revela, com nitidez, como a lógica das plataformas pode ser instrumentalizada para corroer a esfera pública e minar os fundamentos da mediação democrática.

Se o jornalismo tivesse se reinventado como mediador em rede, e não como emissor vertical, boa parte do espaço ocupado pela desinformação poderia ter sido contido. Trump, Orbán, Duterte e Bolsonaro talvez não tivessem encontrado terreno tão fértil para manipular a opinião pública.

Nesse cenário, a imprensa não pode mais se limitar a produzir e distribuir informação. Precisa, como fez a família Bolsonaro de forma perversa, fomentar e monitorar redes sociais de fato, mas com outra finalidade: reconstruir o espaço comum da linguagem, da escuta e do conflito civilizado.

Essa é hoje a tarefa essencial do jornalismo. Para cumpri-la, é preciso desenvolver sistemas e ambientes próprios, que sustentem uma relação em rede com o público, rompendo com a lógica reativa e subordinada às plataformas. Não se trata apenas de informar, mas de reorganizar a esfera pública em torno de vínculos mais legítimos, mediações transparentes e sentidos compartilhados.

Isso exige uma organização editorial conectada a redes sociais reais —aquelas formadas por vínculos vivos nos territórios, vínculos entre o público e seus grupos de interesse, compostos também por educadores, cientistas, lideranças locais e cobertos por jornalistas de campo.

Isso vai muito além das estruturas artificiais que as plataformas das big techs passaram a chamar de “redes”, com a cumplicidade da imprensa, apenas para sustentar um modelo de negócios perverso, baseado na extração da atenção e na desinformação.

O jornalismo que se faz necessário hoje é aquele capaz de articular inteligência distribuída e sustentar-se não apenas por publicidade, mas por confiança, pertencimento e corresponsabilidade.

Não se trata de nostalgia. Como alertava McLuhan, tendemos a enfrentar o novo com os reflexos do passado, “uma marcha para o futuro olhando para o retrovisor”.

É hora de redesenhar a mediação: não há democracia sem esfera pública, nem esfera pública sem estruturas de mediação. E, neste novo ambiente, isso exige criar relações em rede com o público —vínculos contínuos, distribuídos e confiáveis, capazes de sustentar um jornalismo que não apenas informe, mas articule—, reconectando-o.

Na encruzilhada

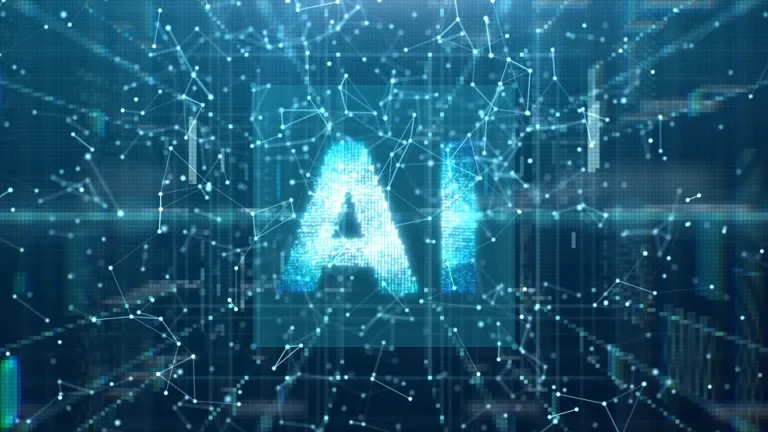

O “Relatório de Desenvolvimento Humano 2025 – Uma Questão de Escolha : Pessoas e Possibilidades na Era da IA”, publicado recentemente pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), é um chamado à ação.

Segundo o documento, a reconstrução da democracia passa, necessariamente, pela reconstrução do jornalismo, articulada a um novo pacto político que inclua governança democrática das infraestruturas digitais, transparência algorítmica, responsabilização das plataformas e estímulo a ecossistemas informacionais sustentáveis.

O que está em jogo é uma encruzilhada civilizatória entre emancipação e servidão algorítmica. O conceito central do relatório é o “poder agencial algorítmico”: algoritmos que moldam escolhas, organizam o visível e delimitam o possível. Treinados com dados históricos, amplificam desigualdades sob a aparência de neutralidade.

Essa infraestrutura, controlada por poucos, configura uma colonização simbólica. As plataformas moldam afetos, polarizam crenças e corroem os mecanismos da opinião pública. O relatório propõe caminhos: uma “inovação com intenção”, orientada por valores públicos, e uma “economia de complementaridade” entre humanos e máquinas.

Três nós górdios

O PNUD é incisivo: o futuro da IA será determinado por escolhas políticas e institucionais, não tecnológicas.

Três pilares são fundamentais: transparência, para que os critérios que orientam a operação algorítmica sejam compreensíveis e auditáveis; responsabilidade, para que decisões automatizadas possam ser contestadas e revisadas; e contestabilidade, para que haja mecanismos institucionais efetivos de revisão e correção.

O relatório alerta que, ao deixar as plataformas definirem os termos do debate, estamos entregando a cidadania a sistemas opacos e não contestáveis. Essa “automatização do poder” captura atenção, promove consumo e reforça desigualdades. Este é o núcleo da questão: a governança da inteligência artificial é, antes de tudo, um desafio político.

Não há arranjo institucional viável sem enfrentar a extrema concentração de poder informacional e computacional nas mãos de um punhado de empresas privadas, guiadas unicamente por lucro e controle de mercado. As propostas de regulação, tal como estão sendo desenhadas, tendem a reforçar ainda mais esse domínio.

Só uma ação coercitiva de alcance global —capaz de afetar diretamente seus ganhos, desmontar estruturas de monopólio e inverter os incentivos predatórios— pode, de fato, mudar o jogo. É preciso falar a única linguagem que elas entendem: o bolso.

O diagnóstico do PNUD converge com a análise que Martin Wolf, principal comentarista econômico do Financial Times vem desenvolvendo desde 2014: caminhamos para uma era de regimes autocráticos, impulsionados por ressentimentos de massa gerados pelo capitalismo financeiro e alavancados por plataformas digitais que concentram o poder informacional.

E “The Crisis of Democratic Capitalism” Wolf argumenta que a sobrevivência da democracia depende de instituições intermediárias fortes e legitimadas, capazes de sustentar uma esfera pública funcional. Sem jornalismo independente, crítico e estruturado como mediação confiável, abre-se espaço para a desinformação, o tribalismo e a erosão dos fundamentos republicanos.

A questão central não é apenas regular as plataformas, mas reconstruir a esfera pública em meio a novas infraestruturas de poder. O relatório do PNUD é um chamado à ação: não podemos seguir como usuários passivos de sistemas algorítmicos. Precisamos deliberar coletivamente sobre o desenvolvimento tecnológico, a arquitetura informacional e os valores que a orientam.

Este é um ponto de inflexão civilizatório: ou criamos mecanismos institucionais para conter a lógica extrativista das plataformas, ou veremos consolidar-se um colonialismo digital que restringe liberdades, corrói a deliberação democrática e reduz a agência humana à lógica dos algoritmos.

O desafio é político. Exige um novo pacto social que subordine a tecnologia à emancipação, não à dominação.

O silêncio público e institucional sobre a gravidade dessa crise é, ele próprio, parte do problema. Persistir nesse mutismo equivale a legitimar a nova ordem algorítmica como inevitável e incontornável. Romper com esse silêncio é o primeiro passo para a reconstrução da esfera pública.

Ou tomamos a iniciativa de desautomatizar a esfera pública e democratizar as infraestruturas digitais, ou permaneceremos como espectadores passivos da consolidação de uma nova ordem social algorítmica, na qual a liberdade e a democracia não terão mais espaço para florescer.

Não se trata apenas de propor ajustes ou inovações incrementais: é preciso coragem política, intelectual e institucional para reimaginar o jornalismo e as infraestruturas digitais como bens públicos essenciais à democracia.

Esta tarefa é ainda mais urgente diante do quadro de insegurança e desesperança que hoje atravessa a humanidade, resultado da falência das formas tradicionais de representação política, do declínio da mediação jornalística e da emergência de um poder informacional opaco e concentrado.

A reconstrução da esfera pública, portanto, não é apenas um imperativo técnico ou institucional, mas uma resposta necessária ao mal-estar difuso que corrói a confiança coletiva e ameaça o próprio futuro da democracia.

Este é o desafio essencial do nosso tempo —enfrentar a consolidação de uma nova ordem social algorítmica, imposta por conglomerados tecnológicos privados que hoje detêm mais poder do que muitos Estados nacionais.