Por PAULO NOGUEIRA BATISTA JR.*

A Terra é Redonda – 07/03/2022

Não cabe ao Brasil tomar partido nesse complicado conflito. E não é o que tem feito

Qual deve ser a posição brasileira diante da guerra na Ucrânia? Em sua maior parte, a mídia corporativa brasileira, seguindo caninamente a mídia ocidental, já escolheu um lado. Vem demonstrando uma parcialidade escancarada, comprometendo a sua obrigação de informar.

É um grave equívoco. Não cabe ao Brasil tomar partido nesse complicado conflito. E não é o que tem feito Brasília. Mesmo os adversários mais renhidos de Bolsonaro, entre os quais me incluo, precisam reconhecer que é correta a posição inicial do governo brasileiro, em especial do Itamaraty. Bolsonaro, como sempre, dá suas derrapadas. Resiste, porém, à pressão dos EUA e da mídia tradicional brasileira para que se alinhe ao lado ocidental.

Para entender o que está em jogo, é fundamental se dar conta de que o que estamos vendo não é primordialmente uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas sim uma guerra entre a Rússia e os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), aliança militar comandada pelos Estados Unidos. A Ucrânia, coitada, entrou de gaiato no navio. Está lutando por procuração. Foi levada por lideranças nacionais levianas e incompetentes a uma confrontação com a segunda maior potência militar do planeta.

O Brasil não pode, evidentemente, apoiar a invasão de um país por outro. Precisamos nos ater à nossa posição tradicional de defender a busca de solução diplomática e pacífica para as desavenças entre países. Mas precisamos, também, entender o lado da Rússia. Como este tem recebido pouca atenção na mídia brasileira, vou tentar explicá-lo brevemente, sem a pretensão de cobrir todos os aspectos de uma questão que é, insisto, de extraordinária complexidade.

Toda a confusão começa com a ampliação da OTAN para o Leste da Europa desde os anos 1990, como vem sendo crescentemente reconhecido no Brasil. Em etapas, aproveitando a fraqueza da Rússia na época, a aliança militar ocidental foi incorporando países antes pertencentes ao bloco soviético (Polônia, República Checa, Eslováquia, Hungria, Romênia e Bulgária) e até mesmo países que resultaram da dissolução da União Soviética (Lituânia, Letônia e Estônia). Olhem o mapa da Europa e coloquem-se no lugar dos russos.

A crise se aguçou em 2014, quando o governo ucraniano de Viktor Yanukovich, próximo a Moscou, foi derrubado por um golpe de Estado, umas daquelas revoluções coloridas, semelhante à que se organizaria no Brasil e levaria à derrubada de Dilma Rousseff. Muito mais violenta, mas parecida. Não se engane, leitor, sobre o seguinte ponto:

houve ativa participação dos EUA (governo Obama) na derrubada de Yanukovich.

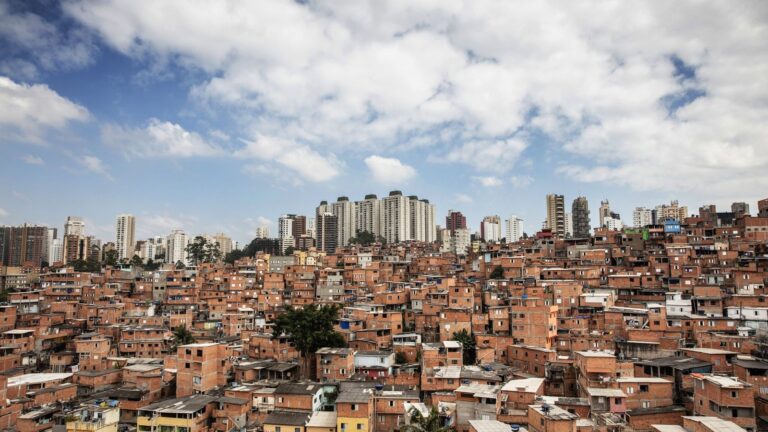

A pretensão americana de incorporar a Ucrânia à OTAN foi o passo fatal. Perseguida por Kiev depois do golpe de 2014, essa pretensão não poderia ser aceita por Moscou sem colocar em risco a segurança nacional da Rússia. Olhem de novo o mapa e vejam a distância que separa a fronteira com a Ucrânia da capital russa. Como se não bastasse a Estônia estar praticamente na esquina de São Petersburgo, a segunda maior cidade russa!

Mesmo assim, volto a dizer, o recurso da Rússia à violência e à invasão da Ucrânia é deplorável. Não pode ser coonestado pelo Brasil. Temos que ser solidários ao povo da Ucrânia, que passa por uma experiência terrível.

Pode-se perguntar: o fato de o Brasil não poder apoiar a Rússia e condenar a invasão prejudica os BRICS? Alguns apressados, já decretaram o fim do agrupamento. Isso não tem o menor cabimento. Posso dar o testemunho de alguém que participou do processo de formação dos BRICS desde o início, em 2008: os BRICS nunca foram, nem pretenderam ser, uma aliança política – ponto que explico detidamente no meu livro O Brasil não cabe no quintal de ninguém, especialmente na segunda edição.

Os BRICS são um clube ou mecanismo de cooperação com propósitos muito importantes, mas limitados. O grupo avançou mais do que outros grupos semelhantes, tendo chegado a criar o seu próprio banco de desenvolvimento e o seu próprio fundo monetário. Mas é um mecanismo circunscrito primordialmente à área econômico-financeira. A Rússia sabe perfeitamente disso e não espera uma adesão do Brasil a suas posições políticas.

A posição inicial do governo Bolsonaro após a eclosão da guerra tem sido basicamente correta, como disse, mas não se deve esquecer que este governo deu um tremendo passo em falso num tema correlato, passo em falso que não tem sido muito lembrado agora. Refiro-me ao fato de que, em 2019, quando Donald Trump ainda era presidente dos EUA, Jair Bolsonaro celebrou a designação do Brasil como “aliado extra-Otan”. Isso não fazia sentido nenhum na época, e faz menos ainda hoje em face da confrontação Rússia-OTAN.

O Brasil deve ser um país não-alinhado. O que isso significa? Várias coisas. Precisamos, por exemplo, voltar a ser participante ativo dos BRICS, algo que se perdeu nos governos Temer e Bolsonaro. Temos que retomar e fortalecer as nossas relações com a América Latina e África, sem parti-pris ideológico, isto é, sem se preocupar se os governos dos outros países são de esquerda, direita ou centro. No entanto, essa abertura para o chamado Sul político não implica relações hostis com os Estados Unidos, a Europa ou o Japão. Ao contrário, o Brasil deve buscar relações, não digo de amizade, uma vez que, como dizia Charles de Gaulle, as nações têm interesses e não amigos, mas relações positivas e construtivas com todas as nações.

Claro que pouco ou nada disso será possível no governo Bolsonaro, em que pese os esforços do Itamaraty, que melhorou a sua atuação depois da substituição de Ernesto Araújo por Carlos Alberto França. Porém, sob novo comando a partir de janeiro de 2023, o Brasil poderá fazer tudo isso e muito mais. Poderá até desempenhar, se houver interesse das partes, um papel de pacificação do conflito no Leste da Europa, conflito que, infelizmente, não será resolvido tão cedo.

*Paulo Nogueira Batista Jr. é titular da cátedra Celso Furtado do Colégio de Altos Estudos da UFRJ. Foi vice-presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, estabelecido pelos BRICS em Xangai. Autor, entre outros livros, de O Brasil não cabe no quintal de ninguém (LeYa).

Versão ampliada de artigo publicado na revista Carta capital, em 4 de março de 2022.