Patrícia Fachin – 12 de março de 2019.

É “difícil” fazer uma avaliação da política econômica conduzida pelo ministro Paulo Guedes, “porque de fato nada de concreto ainda foi feito na área, a não ser o envio da proposta de reforma da previdência ao Congresso”, diz a economista Leda Paulani à IHU On-Line, ao comentar a atuação da equipe econômica nos dois primeiros meses do novo governo. Já no nível do discurso, pontua, “não há nada além daquilo que já era previsto, ou seja, a condução da economia a partir de uma filosofia ultraliberal, que é a marca do economista Paulo Guedes”. Na avaliação de Leda, a declaração do ministro da Economia de que é preciso fazer uma perestroika brasileira, fazendo alusão a uma maior abertura econômica, “traz implícita a ideia de que o país está enredado nas entranhas de uma economia estatizada, com elevado grau de dirigismo”. Mas essa visão, frisa, “é absolutamente descabida quando se olha para a realidade e, principalmente, quando se tem em conta os parâmetros que vêm presidindo a condução da política econômica brasileira desde pelo menos o início dos anos 1990”.

Na entrevista a seguir, concedida por e-mail, a economista também comenta os três pilares do projeto econômico do novo governo, que são a reforma da previdência, a privatização acelerada e a simplificação, redução ou unificação dos impostos. Segundo ela, “a reforma da previdência e as privatizações são expedientes típicos das receitas de bolo do pensamento convencional neoliberal, pautado pelas máximas dos mercados e pelos imperativos da acumulação, sobretudo da acumulação financeira”. De outro lado, defende, a reforma tributária deveria reduzir os impostos indiretos e elevar os impostos sobre patrimônio, mas por enquanto o governo fala “apenas de simplificar e reduzir ou eliminar impostos.

Assim, na melhor das hipóteses, trata-se apenas de mais uma rodada da série ‘melhorar o ambiente de negócios’ e, na pior delas, de uma tentativa de reduzir a carga tributária, constrangendo ainda mais a capacidade do Estado de agir como poder equilibrador no enfrentamento das desigualdades”. Em resumo, assevera, “nenhuma dessas três medidas tem impactos imediatos e/ou garantidos” sobre o equilíbrio das contas públicas, porque “os efeitos de reformas no sistema previdenciário se dão quase sempre no médio ou longo prazo”.

Na avaliação da economista, a primeira proposta da equipe econômica enviada ao Congresso, a reforma da previdência, não visa reformar o regime previdenciário de repartição em operação no país, mas, sim, destruí-lo. Ela explica que, com a reforma e a introdução do regime de capitalização, a tendência é que os trabalhadores que ganham salários mais elevados e “ajudam a sustentar os benefícios daqueles que contribuem menos e que auferem benefícios muito reduzidos”, possivelmente “ficarão tentados a sair, migrando para outros regimes ou simplesmente para uma poupança pessoal própria, visando sua manutenção na velhice”. Segundo ela, “é evidente que isso não aconteceria se o propósito da reforma fosse de fato preservar a sustentabilidade do regime de repartição, tornando compulsórias a permanência e as alíquotas mais elevadas, mas, como se percebe, não parece ser este o caso”. E acrescenta: “A depender das condições em que será implantado o celebrado regime de capitalização, muitos trabalhadores tenderão a abandonar de vez o regime geral hoje predominante”.

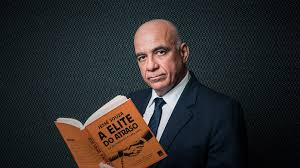

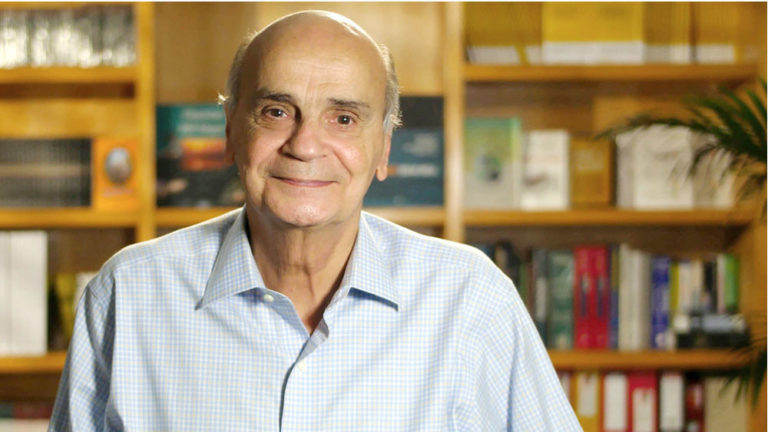

Leda Paulani é graduada em Economia pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo – FEA-USP e em Comunicação Social pela Escola de Comunicações e Artes – ECA-USP. É doutora em Teoria Econômica pelo Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo – IPE/USP. É livre-docente junto ao Departamento de Economia da FEA-USP e professora do Departamento de Economia e da Pós-graduação da FEA/USP. De 2004 a 2008 foi presidente da Sociedade Brasileira de Economia Política – SEP. De janeiro de 2001 a abril de 2003 foi assessora chefe do gabinete da Secretaria de Finanças da Prefeitura de São Paulo, e de janeiro de 2013 a março de 2015 foi secretária municipal de planejamento, orçamento e gestão da Prefeitura de São Paulo.

Confira a entrevista.

IHU On-Line – Que avaliação geral faz da atuação da nova equipe econômica nestes dois primeiros meses do novo governo?

Leda Paulani – Difícil fazer uma avaliação, porque de fato nada de concreto ainda foi feito na área, a não ser o envio da proposta de reforma da previdência ao Congresso. De resto, no nível do discurso, não há nada além daquilo que já era previsto, ou seja, a condução da economia a partir de uma filosofia ultraliberal, que é a marca do economista Paulo Guedes. Exemplos claros disso podem ser encontrados em entrevista dada pelo ministro em meados de fevereiro ao jornal Financial Times. Dentre outras afirmações, tão fortes quanto controversas ([graças ao trabalho dos Chicago boys “o Chile é hoje uma Suíça“]), ele indica que é preciso fazer (e ele fará) no Brasil a perestroika, ou seja, a abertura da economia com concessão de total liberdade ao mercado. A afirmação, que traz implícita a ideia de que o país está enredado nas entranhas de uma economia estatizada, com elevado grau de dirigismo, é absolutamente descabida quando se olha para a realidade e, principalmente, quando se tem em conta os parâmetros que vêm presidindo a condução da política econômica brasileira desde pelo menos o início dos anos 1990. Mas ela evidencia com clareza os princípios que devem orientar a atuação da área econômica no governo de Bolsonaro.

IHU On-Line – Quais serão, na sua avaliação, as principais diferenças da política econômica do novo governo em comparação com a condução da política econômica nos governos Dilma, Lula e FHC?

Leda Paulani – A agenda neoliberal entrou no país pelas mãos de Fernando Collor. Foi seu discurso de “caça aos marajás” que seduziu a classe média brasileira e os endinheirados de sempre. Junto com o mote, vinham as propostas de privatização, de abertura comercial e financeira da economia e de redução do Estado. Já se percebia aí a semente daquilo que, mais tarde, tomaria enormes proporções, a saber, a mistura descarada de princípios universalmente aceitos, como a redução de privilégios, a responsabilidade com os recursos públicos e o combate à corrupção, com as proposições típicas do modelo liberal: para reduzir os privilégios e acabar com a corrupção, é preciso reduzir o tamanho e a influência do Estado; para tornar efetiva a responsabilidade com o dinheiro público, é necessário adotar políticas de austeridade e cortar gastos. O raciocínio simplório tinha poder de convencimento e foi ganhando corações e mentes, alcançando até mesmo aqueles que são os mais prejudicados quando tais assertivas saem do papel e se tornam realidade. O sucesso do neoliberalismo, sua principal vitória (mas não só aqui, no mundo), foi essa: na batalha das ideias, as máximas do mercado saíram vitoriosas.

A reflexão pode parecer um desvio um tanto prolongado da resposta à pergunta propriamente dita, mas, para além da importância em si do tema, ela ajuda a mostrar quão despropositada é a fala do ministro de Bolsonaroao Financial Times. A perestroika com que sonha Guedes começou no início dos anos 1990 e só não foi naquela ocasião mais efetiva porque o país ainda patinava no solo escorregadio do binômio inflação/dívida externa. Mesmo assim, várias e importantes providências foram então tomadas para colocar o país no “novo rumo”. Por exemplo, tão cedo quanto em 1992, no governo de Collor, se promoveu, na surdina, o início da abertura financeira: num movimento absolutamente questionável do ponto de vista jurídico, uma mera carta circular do Banco Central desbancou uma lei federal para permitir a qualquer cidadão a livre disposição de recursos em divisas. Começava aí a transformação do país em plataforma internacional de valorização financeira, movimento que seria consolidado no governo de FHC.

Governo FHC e a potência financeira emergente

Em seus dois mandatos, com o país já estabilizado monetariamente, FHC tratou exclusivamente das medidas necessárias para viabilizar e colocar em prática os ingredientes da fórmula liberal, e para transformar o país em “potência financeira emergente”: melhora do “ambiente de negócios”, concessão de garantias aos credores, oferta de benesses aos investidores financeiros (em particular aos não residentes), privatizações, liberalização dos fluxos internacionais de capital, controle estrito das contas públicas, além de política monetária draconiana e juros estratosféricos.

Governos petistas: do “milagrinho” econômico à política de “austericídio”

A ascensão de Lula e do PT ao poder federal não mudou esse entorno benfazejo à riqueza financeira e à posição do Brasil como dependente de poupança externa e pagador de renda aos capitais internacionais. Ao contrário, logo de início, sob a batuta de Palocci e dos economistas ortodoxos de que se cercou, sua política macroeconômica foi a continuação e, em alguns casos, o aprofundamento da agenda de FHC. Foi só com o lançamento do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, no último ano do primeiro mandato de Lula (2006), que esse ideário foi relativamente desobedecido. Esse polpudo pacote de investimentos públicos destinado a garantir a continuidade do crescimento que o bom momento da economia internacional estava possibilitando foi um pequeno ato de rebeldia, pois não combina em nada com um receituário que visa diminuir a dimensão e a importância do Estado. Na leitura da ortodoxia, investimentos públicos sempre “roubam” o espaço (nós dizemos o espaço de acumulação) que deveria ser do mercado.

Além disso, os governos do PT fizeram um bom uso do assim chamado “bônus macroeconômico”. As benesses da alta internacional no volume negociado e nos preços em dólar das commodities que o país exporta, permitiram, sem mexer com os ganhos dos de cima, a adoção de um pacote de políticas e programas sociais de alto impacto, além da elevação acelerada do valor real do salário mínimo. Combinaram-se os efeitos multiplicadores da demanda externa aquecida com aqueles oriundos da redução na desigualdade distributiva e crescimento do emprego, e, na sequência, com o impulso do investimento público, para promover o melhor momento da economia brasileira desde o milagre econômico dos tempos dos militares. A diferença entre esse “milagrinho” como já vem sendo chamado, e aquele de 35 anos antes, é que ele desbancou a máxima de então: não foi preciso esperar o bolo crescer para depois dividir.

O advento da crise vai desmanchar essa conciliação até então possível e, à sua maneira, virtuosa, entre política econômica liberal e programas sociais de alto impacto. Mas suas consequências para nós não apareceram de imediato, tornando-se mais concretas apenas no início da gestão Dilma. O primeiro mandato da presidenta também se caracterizou, de alguma forma, como ato de rebeldia aos imperativos da valorização financeira e do rentismo, pois buscou, como forma de driblar a crise, redução substantiva dos juros e enfrentamento dos obscenos spreads bancários. Mas cometeu, por outro lado, o erro, que depois se revelaria fatal, de apostar no incremento do investimento privado com uma política de desoneração da folha que ganhou, depois de passar pelo Congresso, dimensões descomunais. Para conciliar tudo orçamentariamente, brecou os investimentos públicos, que detêm elevado poder multiplicador, e os investimentos privados, que deveriam assumir o protagonismo, não apareceram. O fracasso da política e a piora das contas públicas abriram o espaço político para o impeachment da presidenta, que, em seu segundo mandato, na esperança de contar com o beneplácito dos mercados, trouxera para o comando econômico ninguém menos que Joaquim Levy, que afundou de vez a economia com sua política de austeridade”.

A agenda econômica de Bolsonaro e a construção da Ponte (para o abismo) iniciada por Temer

Para falar das possíveis diferenças entre a política do atual governo e a sequência que viemos de reportar desde Collor, é preciso lembrar que, entre Dilma 2 e Bolsonaro, houve o governo de ocupação de Temer. O que o presidente ilegítimo tentou fazer foi colocar em prática tudo que estava previsto no programa Ponte para o Futuro, uma “alternativa” de política econômica elaborada pelo PMDB e que, segundo consta, teria sido apresentada à presidenta e por ela recusada. A essência desse documento é o resgate pleno da agenda liberal, sem os arroubos sociais dos governos do PT, agenda, é preciso sublinhar, que estava na mira do governo de FHC e que certamente teria sido implantada, se o PSDB tivesse continuado no poder. Ela envolvia não só a continuidade dos processos de privatização, chegando até à Petrobras, como também uma série de alterações na Constituição Federal – CF de 1988, que, segundo já se dizia à época, era inviável do ponto de vista das contas públicas. Não foi por acaso, nem apenas por querelas político-partidárias, que o PSDB insuflou e apoiou o golpe e depois fez parte do governo Temer.

Essa agenda completamente liberal precisava ser retomada, com a providência adicional de desmontar a política externa ativa e altiva que os governos do PT haviam construído. Lia-se ali, por exemplo, que seria necessário promover “uma verdadeira abertura comercial”, buscando acordos de todos os tipos “com ou sem o Mercosul”. O governo Temer agiu rápido e, a não ser pela incapacidade de mexer no sistema previdenciário, teve pleno sucesso. Desmontou a CLT, com a reforma trabalhista e a lei de terceirizações, e aprovou a PEC 95, do teto dos gastos, que congela por 20 anos o valor real dos gastos públicos, destruindo substantivamente a capacidade do Estado de fazer políticas públicas. Sob a batuta de Guedes, a agenda econômica de Bolsonaro será a continuidade da construção da Ponte (para o abismo) iniciada por Temer, fazendo, de forma mais despudorada, o que ainda não foi feito, a saber, reforma da previdência, retomada das privatizações, enterro final da CF de 1988. Guedes é mais celerado que Meirelles (ou Guardia), mas a diferença é de grau, não de conteúdo.

IHU On-Line – Em seu discurso de posse, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que os três pilares do projeto econômico do novo governo serão: 1) reforma da previdência; 2) privatizações aceleradas; 3) simplificação, redução, eliminação e unificação de impostos. Quais são os pontos positivos e negativos desse tripé? Em que medida ele pode garantir o crescimento econômico, a geração de emprego e o equilíbrio das contas públicas?

Leda Paulani – A reforma da previdência reforma da previdência e as privatizações são expedientes típicos das receitas de bolo do pensamento convencional neoliberal, pautado pelas máximas dos mercados e pelos imperativos da acumulação, sobretudo da acumulação financeira. A última perna do tripé poderia estar relacionada à questão tributária e a uma reforma que de fato precisa ser feita, no sentido de elevar o peso dos impostos diretos, sobretudo dos impostos sobre o patrimônio, e reduzir o peso dos indiretos, tornando o sistema menos regressivo. Mas não é esse o tom que sobressai da menção à questão tributária. Ao contrário, fala-se aí apenas de simplificar e reduzir ou eliminar impostos. Assim, na melhor das hipóteses, trata-se apenas de mais uma rodada da série “melhorar o ambiente de negócios” e, na pior delas, de uma tentativa de reduzir a carga tributária, constrangendo ainda mais a capacidade do Estado de agir como poder equilibrador no enfrentamento das desigualdades. Em qualquer dos casos, trata-se de farinha do mesmo saco. Não vejo, portanto, pontos positivos aí. No mais, não acredito que tais medidas possam favorecer a retomada do crescimento e do emprego. A aprovação da reforma da previdência certamente vai causar uma euforia nos mercados financeiros, com elevação dos indicadores de bolsa e valorização do real. Mas esses são impactos que ocorrem no âmbito dos estoques de riqueza, cujo valor se altera por força de movimentos especulativos.

Retomada do crescimento

No que tange aos fluxos de produção e de renda, ou seja, no que concerne à retomada substantiva do crescimento (no último biênio a economia cresceu 2,1%, depois de ter caído 7% no biênio anterior), conviria a retomada dos investimentos privados, que continuam letárgicos, ou um novo impulso nos investimentos públicos, alternativa rifada pela aprovação da PEC dos gastos. Assim, o crescimento continuará a ser pífio, a menos de uma enorme virada favorável no plano internacional, que não parece estar no horizonte (além das especulações em torno da existência de bolhas de ativos, em particular na economia chinesa, os indicadores de perspectiva de comércio da Organização Mundial do Comércio – OMC estão em seu nível mais baixo desde 2010; ademais, um possível acordo entre EUA e China pode roubar do Brasil um mercado de US$ 25 bilhões em soja).

Quanto às contas públicas, nenhuma dessas três medidas tem impactos imediatos e/ou garantidos sobre seu equilíbrio. Os efeitos de reformas no sistema previdenciário se dão quase sempre no médio ou longo prazo. No caso da proposta apresentada, seu impacto pode inclusive ser negativo no curto prazo, a depender de como será regulamentado o regime de capitalização. Combinada com a tal carteira verde-amarela, ela pode aprofundar sobremaneira o desequilíbrio financeiro do sistema.

IHU On-Line – Entre as preocupações da nova equipe econômica, destaca-se a de garantir o equilíbrio das contas públicas. Essa é uma agenda fundamental para o Brasil neste momento? Sim ou não e por quê?

Leda Paulani – É evidente que desfrutar de uma posição confortável nas contas públicas é sempre uma situação desejável. Contudo é também evidente o caráter cíclico da economia capitalista. O Estado tem de poder agir contraciclicamente, impulsionar a economia com investimentos públicos e mitigar as consequências sociais nos períodos de recessão e alto desemprego, e poupar e cortar gastos quando a economia vai bem. Insistir na perpetuidade de resultados primários positivos é negar ao Estado esse papel e fazer o jogo daqueles que buscam tão somente a garantia do valor real e da remuneração de seus estoques de riqueza, em particular da riqueza financeira. Pior ainda, é não perceber que políticas de austeridade, em momentos de retração, complicam de vez o cenário porque, por mais que se cortem gastos, o efeito multiplicador agindo ao contrário faz a receita cair ainda mais, piorando de vez os resultados primários (basta conferir os indicadores do Brasil desde 2015). No afã de preservar as condições de remuneração da riqueza financeira assentada em títulos públicos, cortam-se gastos públicos para melhorar o resultado primário, mas o resultado final é uma piora geral. Em outras palavras, uma boa forma de fazer a relação dívida/PIB crescer é adotar uma política de austeridade em tempos de estagnação.

IHU On-Line – Nos dois primeiros meses de governo, a equipe econômica concentrou-se em apresentar uma proposta de reforma da previdência que propõe mudar o sistema da previdência para um sistema de capitalização. Quais são as vantagens e os riscos dessa proposta?

Leda Paulani – A proposta da assim dita “reforma” da previdência necessita, em primeiro lugar, ser renomeada. Não se trata em absoluto de proposta de reforma do regime previdenciário atualmente em operação no Brasil (o regime de repartição), senão de sua destruição. Estudo do Dieese mostra que, mesmo antes de entrar em funcionamento a reforma trabalhista aprovada no governo Temer, cerca de 40% da força de trabalho já não conseguia comprovar 20 anos de contribuição (atualmente, o exigido são 15 anos para a aposentadoria por idade, com benefício parcial).

Estes, que são a enorme maioria (hoje, apenas 1/3 das aposentadorias são por tempo de serviço), já estarão fora do sistema, porque, se pensarem um minuto que seja, preferirão trabalhar sem contribuir, a contribuir sem ter condição de receber um mínimo que seja, quando terminar sua idade laborativa. A vingar a alíquota progressiva, em princípio algo salutar, aqueles que ganham salários mais elevados (e que atualmente, como o sistema é baseado na solidariedade — geracional, mas também social — ajudam a sustentar os benefícios daqueles que contribuem menos e que auferem benefícios muito reduzidos) também ficarão tentados a sair, migrando para outros regimes ou simplesmente para uma poupança pessoal própria, visando sua manutenção na velhice.

É evidente que isso não aconteceria se o propósito da reforma fosse de fato preservar a sustentabilidade do regime de repartição, tornando compulsórias a permanência e as alíquotas mais elevadas, mas, como se percebe, não parece ser este o caso. A depender das condições em que será implantado o celebrado regime de capitalização (isso não está em absoluto claro na proposta), muitos trabalhadores tenderão a abandonar de vez o regime geral hoje predominante. Por fim, mas não menos importante, a referida carteira de trabalho verde-amarela, que acabará por se transformar em imposição na maior parte dos casos (ou alguém acha que as empresas não implementarão “acordos” com os trabalhadores que, de “livre e espontânea vontade”, abrirão mão de seus direitos para não perderem suas fontes de subsistência?) completa o quadro das condições que destruirão o regime geral.

Quanto ao regime de capitalização, como já adiantei, não há informações suficientes na proposta apresentada para saber como ele funcionará no Brasil. De qualquer forma, os princípios desse regime são opostos aos do regime de repartição: trata-se de contas individuais, não há nenhuma solidariedade no sistema, a vinculação entre contribuições e benefícios é rígida (o que não significa, nota bene, garantia de rendimentos determinados no futuro, pois os benefícios são indefinidos — dependem da rentabilidade auferida pelos recursos ao longo do tempo e da expectativa de vida). Ademais, nesse regime, o trabalhador conta apenas consigo mesmo. Desaparecem as contribuições da empresa e do Estado, que constituem o tripé onde se assenta o regime de repartição. Num país como o Brasil, pejado de desigualdades sociais, com cerca de 50% de seu mercado de trabalho precário e informal, um regime como esse só pode apontar para um futuro ainda mais sombrio. A maior parte dos trabalhadores não conseguirá poupar o suficiente e não terá o que retirar no futuro. Será jogado para o assistencialismo. É o que vem acontecendo no Chile, um dos primeiros países a implantar o regime de capitalização, urdido e imposto à população na ditadura sanguinária de Pinochet. Mas na Suíça original, até onde se sabe, não há a taxa recorde de suicídio entre idosos como na Suíça latino-americana, que Paulo Guedes quer copiar.

IHU On-Line – O que seria um modelo econômico alternativo hoje para o Brasil? O que a esquerda propõe como outra via ao modelo econômico em curso?

Leda Paulani – O modelo hoje seguido é o do Ultraliberalismo, com total liberdade para o mercado, obrigações cada vez menores para as empresas e Estado Mínimo, cuja única atribuição é fornecer as garantias jurídicas necessárias ao funcionamento do sistema. O próprio trabalhador vem sendo instado a se ver cada vez mais como empresário de si mesmo”. Num processo conhecido como “pejotização” da força de trabalho, muitos trabalhadores assalariados abrem mão de seus direitos e se transformam em microempresários (o que vem a calhar para as empresas, que, de uma só tacada, economizam os recursos antes destinados ao pagamento das contribuições e demais encargos incidentes sobre a folha, e simultaneamente despem-se das figuras de exploradoras do trabalho). O mundo do (mal) dito “cada um por si e o Estado por ninguém” (senão pela classe de sempre) será um desastre para um país caracterizado pela fratura social que nos marca desde sempre. O pouco que se conseguiu em termos de redução da desigualdade e da miséria nos últimos anos, mas que já vai se perdendo com a continuidade da crise e das “temerárias” políticas ultraliberais, não ocorreu pelo virtuosismo do mercado ou por obra e graça do divino Espírito Santo. Foi resultado de política deliberada, adotada pelo Estado brasileiro.

Modelo alternativo

Um modelo alternativo passa pelo Estado, mas não só. Ele teria que ser uma espécie de “ultraliberalismo reverso”, um modelo em que a ânima capitalista fosse de alguma forma domada e em que aquilo que é vital ao ser humano, saúde, educação, trabalho, cultura, fosse retirado completamente do domínio do mercado e transferido ao domínio da política. Seria uma espécie de desfetichização de bens essenciais, preservados da sanha mercantil por uma espécie de cordão sanitário social. Colocar sob a égide da política não significa dizer que seriam necessariamente atividades estatizadas, senão que estariam sob os auspícios do conjunto da sociedade e de suas entidades representativas, funcionando em espaços de atuação coletivos, numa configuração institucional em que os processos de democracia direta teriam importância crescente. Se o Estado vem a ter aí importância decisiva, o modelo fica parecido com o Estado de Bem-Estar Social que se criou no pós-guerra na Europa e que ainda existe de alguma forma por lá, em particular nos países nórdicos. Mas o Welfare State foi desenhado dentro de uma moldura keynesiana, que ainda tem no crescimento puro e simples do produto e na preservação do nível de emprego seus principais ingredientes. Isso está hoje em xeque, no primeiro caso pelos problemas ambientais e pela exaustão dos recursos naturais e, no segundo, pela revolução tecnológica de quarta geração, que mundo afora vai insaciavelmente sugando empregos. Não por acaso propostas como o Green New Deal e a Renda Básica de Cidadania ganham interesse crescente. Elas, seguramente, também teriam lugar num modelo alternativo, de política econômica progressista.

IHU On-Line – Deseja acrescentar algo?

Leda Paulani – Gostaria, para finalizar, de fazer duas observações. A primeira é que, implantado o modelo ultraliberal, o Estado ficará completamente amarrado, incapaz de fazer o que quer que seja para minorar o quadro de anomia social, que já existe, mas que se agravará sobremaneira. E esta será a situação, pouco importa quem vier a vencer as eleições a cada quatro anos.

A irrelevância da política, cuja semente o mestre Chico de Oliveira detectou há quase duas décadas, se tornará então plena. O sentido último do ultraliberalismo é, no fundo, este, acabar com a política, que supõe participação, mudança, dinâmica social, luta pela radicalização da democracia e por conquistas sociais crescentes e plenamente inclusivas. A vitória completa do ultraliberalismo implica a fetichização absoluta e absurda da esfera política, a naturalização da periódica troca de bastão pelo voto para comandar uma sociedade em que o poderio crescente do capital e da forma mercadoria é que estará colocado como verdadeiro sujeito.

Em países como o Brasil, o crescimento, nesse contexto, da importância de organizações que atuam em torno do ilícito será apenas o corolário da abolição da política. Muitos dirão de imediato que tal realidade já existe, que o mundo já está assim desde o levante liberal dos anos 1980, que as esquerdas não fazem senão adotar o mesmo programa econômico que criticavam quando na oposição, que o Brasil já é esse cenário distópico. É verdade, mas a situação pode piorar, e muito, solapando por completo os poucos espaços que ainda existem de luta política e social. Por isso é preciso resistir da forma que for possível a essa avalanche devastadora.

Por fim, não é demais lembrar que a agenda liberal, que, como já dito, remonta ao início dos anos 1990, rendeu a nosso país uma posição absolutamente subalterna na divisão internacional do trabalho. Em meio ao clamor mundial cada vez maior pela preservação do meio ambiente, viramos uma economia extrativista, produtora de bens primários, que valoriza como ninguém a riqueza financeira e paga renda régia ao capital internacional. Estamos presos numa sorte de nova dependência, que passa pela movimentação de capitais, mais do que pelas relações de troca, e compromete o sobrevalor futuro a ser extraído de nossa força de trabalho em condições cada vez mais duras.

Em outras palavras, hoje, o que gera a permanente transferência de valor excedente para os países do centro do sistema, não é principalmente o fato de produzirmos bens primários e eles bens de maior conteúdo tecnológico. Há até momentos em que essa situação pode se inverter, como aconteceu nos anos 2000. O fator mais importante é o crescimento desmesurado dos capitais internacionais em operação em nossa economia, com destaque para os investimentos financeiros. Eles precisam ser remunerados e nós decidimos que o seriam regiamente (o Brasil resolveu ser uma potência financeira emergente). Assim, parte significativa da mais-valia aqui extraída transforma-se em renda que os remunera. O movimento é de círculo vicioso porque a entrada em profusão desses capitais impõe pagamentos cada vez maiores, afetando negativamente a conta corrente de nosso balanço de pagamentos e exigindo que eles continuem a entrar no país.

Em poucas palavras, dependemos desses capitais para que continuemos dependentes. A elevada taxa real de juros prevalecente há quase três décadas, elemento central dessa “estratégia”, dificultou o crescimento da economia, desindustrializou o país e impediu a necessária acoplagem tecnológica de seu parque produtivo. É essa a “voz dos mercados”, que ouvimos repetida ad nauseam na imprensa especializada e nos telejornais de cada dia. Os governos do PT não atentaram para a necessidade de alterar esta situação, única possibilidade de assentar em pilares mais firmes as conquistas sociais que seus programas e políticas promoveram. Enquanto isso, no relógio da História, os ponteiros indicam o tempo da indústria 4.0. Não poderíamos estar mais atrasados.