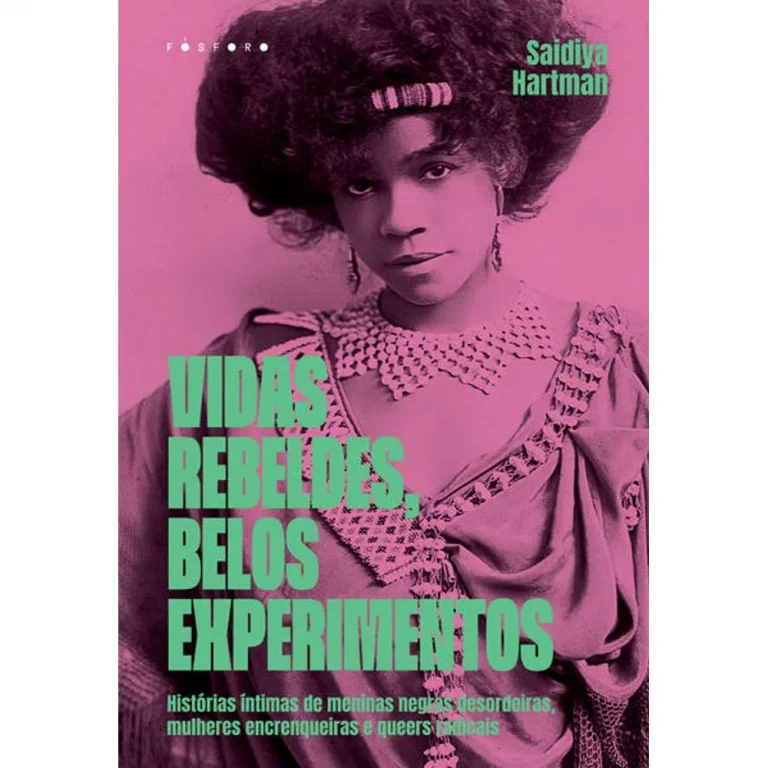

‘Vidas Rebeldes, Belos Experimentos’ mergulha na intimidade de mulheres com a audácia de imaginar outro mundo

Yasmin Santos, Jornalista, é pós-graduanda em direitos humanos, responsabilidade social e cidadania global

Folha de São Paulo, 23/04/2022

Lençóis pendurados no varal, torneiras vazando, banheiros imundos e quartos apinhados. Os cortiços representavam a essência dos cinturões negros da Filadélfia e Nova York no início do século 20.

Ou ao menos era isso o que se podia apreender a partir dos registros sociológicos da época. Apenas a feiura, a promiscuidade, a podridão.

Esse reducionismo irritava Saidiya Hartman. Ela queria saber dos corredores, dos degraus da entrada, da laje, das saídas de ar, dos espaços de experimento. “Essas fotografias jamais compreenderam a bela luta pela sobrevivência, vislumbraram os modos alternativos de vida ou iluminaram a ajuda mútua e a riqueza comunal do gueto”, escreve.

Depois de lançar dois livros centrados na escravidão — “Perder a Mãe” e “Cenas de Sujeição”—, Hartman ansiava pela beleza. As pesquisas anteriores tinham sido muito dolorosas psicologicamente para ela.

Mergulha então na intimidade de jovens negras que tiveram a audácia de saírem às ruas em busca do próprio prazer sexual, afetivo, intelectual —mesmo que isso lhes custasse uma temporada na prisão ou no reformatório.

Em “Vidas Rebeldes, Belos Experimentos”, Hartman apresenta a intelectualidade radical de jovens negras que imaginaram incansavelmente outras maneiras de viver e nunca deixaram de considerar como o mundo poderia ser de outra forma.

Não conhecemos heroínas que sacrificaram a própria vida pela de outros. São personagens reais, complexas, que não cabem em definições dualistas. Não eram boas nem más. Eram dançarinas, atrizes, cantoras, prostitutas, empregadas domésticas, lésbicas, bissexuais, mães, filhas, amantes.

A autora mescla uma extensa pesquisa histórica —registros de cobradores de aluguel, estudos sociológicos, transcrições de julgamentos, fotografias, relatórios da delegacia de costumes, autos de prisão— com a fabulação crítica.

A beleza que tanto reivindicava se traduz numa prosa poética que explora as idas e vindas do amor, a (re)descoberta sexual, as relações familiares, os modos de se vestir. Tudo isso costurado a dezenas de imagens que, diferentemente dos registros sociológicos, nos permitem conhecer essas pessoas, olhar em seus olhos, imergir em seu universo.

Hartman adentra um território tão íntimo que às vezes parece que estamos lendo os diários dessas jovens, descobrindo segredos talvez inconfessáveis. Ela concede a dezenas de personagens a plena humanidade, o direito de errar e de não aprender com o erro, de agir por impulso, de trair o marido, de ser amante, de ter muitos parceiros sexuais, de se apaixonar por alguém do mesmo gênero, de sentir ódio, raiva, tristeza, de gozar.

Depois do navio negreiro e da plantation, a terceira revolução da vida íntima negra aconteceu na cidade, caracterizada pela tendência a se casar mais tarde, as dificuldades econômicas, a alta taxa de mortalidade entre os homens negros e as práticas sexuais instáveis. O cortiço mobiliou o laboratório social da classe trabalhadora negra.

O que seria do Harlem Renaissance —movimento artístico do século 20 que mudou a maneira como o negro se expressava nos Estados Unidos— sem essas jovens? Poucas pessoas percebem que a melindrosa é apenas “uma pálida imitação” da menina do gueto.

O trabalho de Hartman é monumental. Os registros da época coagiam os negros à visibilidade como uma condição de policiamento e caridade, fazendo aqueles que eram forçados a aparecer carregarem o fardo da representação.

E continuamos a ver a mesma lógica em filmes e livros que são lançados agora, um século depois. A lógica de ver o modo como negros vivem e onde moram como um problema social, de que a “promiscuidade” é inerente à raça, de que somos animais, seja na cama, seja no trabalho, relegados a atividades braçais. Hartman rebate: é a nossa relação com o mundo dos brancos que é o problema.

Nas conversas de W.E.B. Du Bois com pessoas negras do gueto, elas perguntavam: não seria melhor estudar os brancos, já que são eles que precisam mudar?

“Perguntavam-se que negro seria tão franco ou ingênuo a ponto de acreditar que a simples verdade poderia mudar as pessoas brancas. Como se elas fossem cegas para o mundo que elas mesmas tinham criado. Ou não sabiam tratar os negros de outro jeito que não feito cães?”, provoca Hartman ao buscar entender a hostilidade desses entrevistados.

“Vidas Rebeldes, Belos Experimentos” forma um caleidoscópio do que é ser uma jovem negra no gueto americano do início do século 20. Hartman vai desde personagens sem nome a encrenqueiras da estirpe de Ida B. Wells e Eleanora Fagan, vulgo Billie Holiday. Todas formam um coro que murmura de formas variadas: quero ser livre.

VIDAS REBELDES, BELOS EXPERIMENTOS – Autor Saidiya Hartman

Preço R$ 89,90 (432 págs. – Editora Fósforo – Tradução Floresta