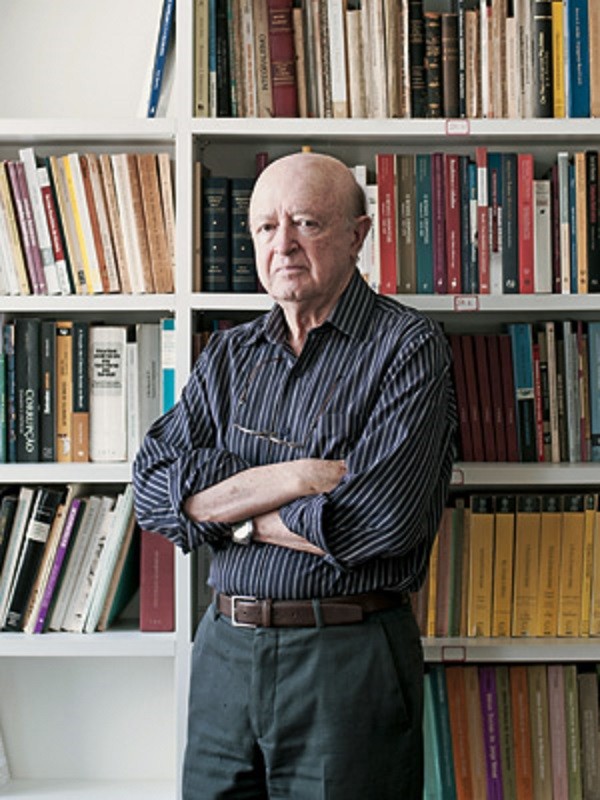

Historiador, um dos mais influentes intelectuais públicos brasileiros, morreu aos 83

Christian Lynch – Folha de São Paulo, 22/08/2023

[RESUMO] José Murilo de Carvalho deixou obra incontornável sobre a construção do Império brasileiro e a formação da sociedade no começo da República, destacando como o país falhou, nesses momentos históricos cruciais, em criar uma cultura cívica que superasse o elitismo, o patrimonialismo e o militarismo. Morto aos 83, o historiador deixa às novas gerações a tarefa de enfim aprofundar a cidadania no Brasil.

José Murilo de Carvalho foi um do mais influentes acadêmicos de sua geração. No campo da ciência política, atuou nos programas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). No da história, foi pesquisador da Fundação Casa de Rui Barbosa e do programa da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Tendo se doutorado na Universidade Stanford (EUA), foi professor visitante em um sem número de outras, como Oxford (Reino Unido) e Princeton (também nos EUA). Recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade de Coimbra. A consagração definitiva chegaria com sua eleição para as mais antigas e prestigiosas instituições culturais do país: o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e a Academia Brasileira de Letras (ABL).

Para quem o conhecia, chamava a atenção o contraste entre a monumentalidade de sua obra e a sua personalidade, referida por Ruy Castro como tímida e modesta. Eu acrescentaria esquiva, especialmente em ambiente mundano. Essa discrição indicava, claro, sua origem de mineiro do interior, de que se orgulhava, mas havia mais que o estereótipo regional.

Nascido em 1939, José Murilo estudou em colégio de padres e militou na Ação Popular, grupo cristão de esquerda, ajudando na organização de sindicatos rurais. Para além da “mineirice”, havia também certo espírito de missionário franciscano, que como cientista social cedo elegeu o Brasil como a comunidade ou “República” a cujo serviço se devotaria.

Ele acreditava que os males do Brasil decorriam da insuficiência do equivalente cívico das virtudes cristãs, que eram as virtudes republicanas. Nada surpreendente, já que desde Tiradentes e Teófilo Otoni a república sempre foi o tema por excelência da intelectualidade mineira.

Para bem servir à república como intelectual público (o equivalente secular do missionário), cumpria conhecê-la em sua formação. As inquietações de José Murilo decorriam do trauma comum a toda a primeira geração de cientistas políticos profissionais, o golpe de 1964.

Eles todos haviam na mocidade embarcado no sonho nacionalista e desenvolvimentista de Getúlio e JK. Acreditavam, pela leitura dos intelectuais do Iseb (Instituto Superior de Estudos Brasileiros), como Hélio Jaguaribe e Guerreiro Ramos, que a modernidade brasileira começou com a urbanização e a industrialização a partir da Revolução de 1930; e que as reformas de base eram o corolário lógico de uma nação que não mais cabia na moldura oligárquica do tempo anterior.

A marcha ascensional para patamares superiores de autonomia e igualdade era inevitável. Daí o choque de 1964, que levaria José Murilo a empregar o melhor de suas energias na revisitação do processo de formação do Estado e da sociedade brasileira anterior a 1930, em busca das causas dos males presentes.

Quem admira José Murilo como historiador deve sempre lembrar que a força de suas análises vinha de sua formação em sociologia e política. A UFMG já possuía um núcleo importante de ciência e sociologia política dentro do curso de direito, em torno de Orlando Carvalho e sua revista. Não foi difícil depois dar-lhe autonomia e profissionalizá-lo.

O tema por excelência da ciência social mineira na época era o coronelismo, que explicava a articulação das modernas instituições políticas brasileiras sobre sua arcaica estrutura socioeconômica fundiária. Sob a influência da obra clássica de Victor Nunes Leal, José Murilo escreveu suas duas primeiras obras: a primeira, sobre a política municipal de Barbacena; a segunda, sobre a criação da Escola de Minas de Ouro Preto.

Já então ele questionava a eficácia do marxismo na compreensão dos fenômenos, preferindo o weberianismo dos primeiros membros do Iseb. Quando José Murilo partiu com uma bolsa da Fundação Ford para fazer seu mestrado e doutorado em ciência política em Stanford, lá conheceu o cientista político Wanderley Guilherme dos Santos. Foi um encontro providencial. Wanderley o convenceu a trocar sua projetada tese sobre municipalismo por outra, a respeito da construção do Estado brasileiro no século 19. Deu certo.

Na primeira parte da tese, “A Construção da Ordem”, José Murilo argumentava que, diversamente das elites da América hispânica, as do Brasil conseguiram conservar sua unidade política devido seu maior grau de homogeneidade, uma vez que, enviadas a Coimbra, recebiam a mesma formação ideológica e uma socialização burocrática quase consensual em torno de um projeto de Estado reformista e autoritário.

Na segunda parte, “Teatro de Sombras”, ele revelava a dinâmica tensa entre este Estado modernizador e a sociedade escravista agrária que a ele resistia. Quanto mais o Estado fazia uso de seus instrumentos autoritários para liberalizar a sociedade pelo alto, mais solapava os fundamentos de sua própria legitimidade.

Aqui José Murilo já revelava duas características. A primeira, de caráter formal, passava pelo exame do processo político empírico em perspectiva interdisciplinar, pela articulação entre ciência política, história e pensamento brasileiro. A segunda, de caráter substantivo, assinalava a preocupação com a formação da cultura cívica e das instituições “republicanas”.

Sua tese de relativa autonomia do Estado imperial afrontava a literatura marxista então hegemônica, para a qual a monarquia não passava de braço do latifúndio escravista. Por isso, a recepção inicial da primeira parte dessa análise, “A Construção da Ordem: a Elite Política Imperial” (1980), foi fria.

Em 1978, José Murilo foi convidado por Wanderley para integrar o corpo docente do antigo Iuperj (atual Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Uerj). Em 1986, ele passou a integrar também os quadros da Fundação Casa de Rui Barbosa.

Nesse tempo, por ele considerado o mais feliz de sua carreira, Murilo desenvolveu as pesquisas sobre a formação da cultura cívica brasileira que o consagraram e que resultariam em “Os Bestializados” (1987), “A Formação das Almas” (1990) e “Forças Armadas e Política no Brasil” (2005).

Trata-se de um tríptico que, depois do díptico anterior sobre a construção do Estado imperial, investiga a formação da sociedade no começo da República, concluindo pelo fracasso das elites na constituição de uma cultura cívica republicana, atravessada pelo elitismo, pelo patrimonialismo e pelo militarismo.

Em “Os Bestializados”, José Murilo destacava o descolamento entre povo e elites nas primeiras décadas do regime republicano, desenvolvendo o conceito de “estadania” para designar a concepção deformada de cidadania que só reconhecia direitos ao povo desde que subordinado e encaixado na métrica de “civilizado”.

Em “A Formação das Almas”, ele apontava o relativo fracasso das elites —positivistas, jacobinas, liberais— em criar um imaginário de pertencimento que servisse de cimento cívico à nação. Se o Império havia sido bem-sucedidos em construir um Estado, a República falhava em construir a nação.

Já “Forças Armadas e Política no Brasil” se dedicava a compreender a origem e a persistência do militarismo por aqui. Formados em regime de completo insulamento do resto da sociedade, os militares acreditariam ser a única elite capaz de bem cuidar dos interesses nacionais, porque organizada, nacionalista e desinteressada.

Tais reflexões caíam como uma luva à época do centenário da República (1989), quando a efeméride incentivava o público a pensar a história como insumo para dotar o regime democrático de substância para além da forma puramente eleitoral.

José Murilo fez assim da denúncia do nosso déficit republicano seu grande tema como intelectual público. Distinguindo a república como modo de convivência cívica da república como mero regime formal, lhe parecia que as últimas décadas do Império teriam sido marcadas por uma efervescência democrática abortada pelo golpe militar republicano. Este seria o tema de suas pesquisas sobre a campanha abolicionista e de livros mais recentes, como “Clamar e Agitar Sempre: Os Radicais na Década de 1860” (2018).

Para José Murilo, o governante mais republicano do Brasil teria sido dom Pedro 2º, a quem dedicou uma biografia: “Ser ou Não ser” (2007). Depois do impeachment de Collor, ele participou das discussões em torno do plebiscito de 1993 de forma provocativa, defendendo a opção da Monarquia para chamar a atenção para a insuficiência da República.

Em debate realizado à época no salão nobre do Palácio do Catete, José Murilo iniciou sua fala se dizendo constrangido em meio a toda aquela “pompa republicana”. A polêmica da época levaria este republicano empedernido a carregar por décadas a pecha de… monarquista.

“Cidadania no Brasil: O Longo Caminho” (2001) se tornaria a obra síntese de José Murilo em relação ao diagnóstico da má formação cívica brasileira e a necessidade de saná-la. Partindo da tese do sociólogo T. H. Marshall de que a sequência clássica da cidadania moderna começaria pelos direitos civis, seguido pelos políticos e depois pelos sociais, Murilo defendia que no Brasil a pirâmide havia sido invertida —e que o principal déficit da República residiria na falta de acesso à Justiça pela inefetividade dos direitos civis.

A exposição objetiva e clara dessa hipótese, entremeada pela narrativa da história do Brasil desde a Independência até o presente, fez desse livro o seu grande best-seller, adotado em todas as graduações de ciências humanas.

Paralelamente, como complemento de seus livros, José Murilo escreveu dezenas de artigos dedicados a fenômenos políticos e sociais, como o mandonismo, e a personagens da vida intelectual brasileira, como Vasconcelos, Uruguai, João Francisco Lisboa, Alencar, Nabuco, Rui Barbosa, José do Patrocínio, José Veríssimo, Eduardo Prado e Juarez Távora.

Os mais importantes, talvez, tenham sido os dois textos dedicados a Oliveira Vianna, autor que considerava crucial para compreender os problemas das elites republicanas e cuja obra cumpria, portanto, “resgatar do inferno”.

José Murilo concluiu sua conversão pública para “historiador” ao se tornar titular do programa de história da UFRJ, em 1997, mas o essencial de suas pesquisas giraria dali por diante no aprofundamento das teses já expostas nos livros anteriores.

Por meio do projeto Caminhos da Política no Império do Brasil, financiado pela CNPq, ele se cercou de uma rede interinstitucional de excelentes historiadores, cujos trabalhos comuns resultaram em várias coletâneas, como “Linguagens e Fronteiras do Poder” (2011).

Uma mudança importante no período foi a maneira de José Murilo pensar a participação popular. As pesquisas com Lúcia Bastos e Marcelo Basile sobre os panfletos da Independência, que resultaram no livro “Guerra Literária” (2014), o convenceram de que, ao contrário do que se dizia, a revolução de emancipação do Brasil teve considerável participação popular, não sendo restrita às elites.

Nos últimos tempos, porém, a fé republicana de José Murilo sofreu múltiplos revezes. A esperança nos governos do PT tropeçou nos escândalos de corrupção que levaram ao impeachment de Dilma Rousseff. As eventuais expectativas de melhora do padrão de vida cívica se esvaíram quando a bandeira anticorrupção passou às mãos da extrema direita aliada ao militarismo.

A história de sua mocidade parecia se repetir na velhice, reavivando seus traumas e decepções cívicas. Se a campanha udenista que denunciara o “mar de lama” resultara no suicídio de Getúlio Vargas e no golpe militar de 1964, o moralismo lavajatista desaguara na prisão de Lula e na eleição de Bolsonaro.

Nos últimos anos, José Mutilo parecia mais interessado em tirar a limpo o próprio passado, reatando amizades e concedendo depoimentos sobre sua carreira e instituições de que fizera parte. Evitava entrevistas, porque no final de seu longo apostolado lhe parecia que tudo tinha sido inútil.

Em “O Pecado Original da República” (2017), ele chegava a afirmar que a condição republicana parecia incompatível com a identidade brasileira. Poderia ter desabafado como um de seus mestres, o sociólogo Guerreiro Ramos, em entrevista de 1981: “Este é o país da picaretagem. Não tem ninguém com grandeza, a grandeza de Alberto Torres, do Visconde de Uruguai, do Barão do Rio Branco, de José Bonifácio, Getúlio Vargas. Acabou, o país destruiu a nós todos”.

A missão do homem José Murilo de Carvalho, mineiro tímido e modesto, terminou. Ela segue agora por meio de sua obra monumental e de seus admiradores das gerações mais novas, de cujos visionários o Brasil continua precisando para se republicanizar.

________________________________________

JOSÉ MURILO DE CARVALHO

Vida

Nasceu em 1939. Formado em sociologia e política pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), fez mestrado e doutorado em ciência política na Universidade de Stanford, nos EUA. Foi professor nas duas instituições, assim como, no Brasil, na UFRJ e, no exterior, em Oxford (Reino Unido) e Princeton (também nos EUA). Fazia parte do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e da Academia Brasileira de Letras (ABL). Morreu em 13 de agosto, aos 83 anos

Principais livros

“A Construção da Ordem: a Elite Política Imperial” (1980), “Os Bestializados. O Rio de Janeiro e a República Que não Foi” (1987), “Teatro de Sombras: a Política Imperial” (1988), “A Formação das Almas. O Imaginário da República no Brasil” (1990), “A Cidadania no Brasil: o Longo Caminho” (2001), “Forças Armadas e Política no Brasil” (2005), “D. Pedro 2º: Ser ou Não Ser” (2007)