A Doutrina Espírita tem grande capacidade de auxiliar a sociedade internacional no momento que estamos vivenciando, neste instante marcado pela pandemia, que nos gera assombros, medos e preocupações, levando as pessoas a desesperanças, incertezas e instabilidades. Neste ambiente, os números de depressão crescem de forma acelerada, a ansiedade está presente em grande parte dos indivíduos, levando a um incremento do suicídio, pois muitos acreditam que a forma de resolver as dificuldades e reduzir as depressões está do suicídio, criando novos desequilíbrios, gerando escuridões e incertezas crescentes.

O Espiritismo nos mostra outras formas de reflexão sobre as dificuldades que vivemos, alguns acreditam que a pandemia está diretamente ligada a um grande castigo imposto pela humanidade por Deus, nesta tese, amplamente aceita por grandes partes dos pensamentos religiosos, um ser superior envia a pandemia para que as pessoas paguem por seus inúmeros débitos, ressarcindo suas dívidas e, para aqueles que sobreviverem, viverá melhor e mais equilibrado. A doutrina dos espíritos tem uma forma diferente de refletir sobre o momento de pandemias que estamos vivenciando, para o espiritismo todo o momento, as dores, as dificuldades estão, todas, diretamente atreladas as escolhas humanas, os caminhos que foram trilhados pela civilização. Diante disso, o mundo colhe as consequências de escolhas anteriores, muitas delas são intencionais e, em muitos casos, estas escolhas são conscientes e nos mostram nossa imaturidade.

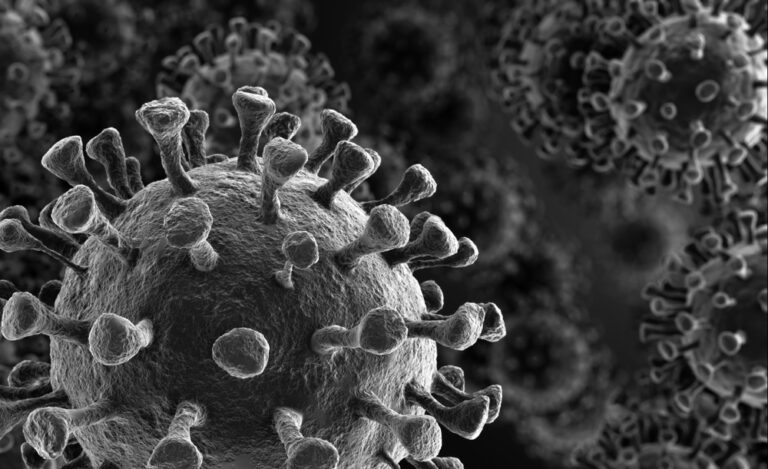

No começo da segunda década do século XXI, o ser humano está sentindo na pele as muitas mudanças geradas pela pandemia, o surgimento deste flagelo, causado pelo coronavírus ou covid-19, está alterando as formas de sobrevivência, alterando os comportamentos, hábitos de consumo, o mundo do trabalho e da ocupação e modificando os relacionamentos humanos, com impactos sentimentais, espirituais e emocionais.

Olhando historicamente os registros de outras pandemias parecidas foram vivenciados a mais de 100 anos atrás, entre janeiro de 1918 a dezembro de 1920, quando o mundo sentiu na pele as agruras da pandemia gerada pela gripe espanhola. A espanhola infectou na casa dos 500 milhões de pessoas, sendo que as mortes ficaram entre os 17 milhões a 50 milhões, outros relatos contabilizaram quase 100 milhões de mortes. A gripe espanhola tornou-se a epidemia mais mortal da história da humanidade, se espalhou para todas as regiões, gerando desagregações familiares, conflitos emocionais e desestruturações sociais.

O mundo vem passando por grandes catástrofes humanas e naturais, exigindo reflexões constantes. Vivemos um período de desastres e agressividades para toda sociedade, vitimando milhões de pessoas em todos os continentes, deixando um rastro de tristezas, melancolias, desesperos e destruições familiares. Desagregando laços afetivos e emocionais, incrementando as depressões, as ansiedades e os suicídios, impactando sobre todos os grupos sociais.

Neste momento de variados desastres, podemos definir três grandes catástrofes sobre a sociedade humana: uma delas são criadas pela ação dos seres humanos, uma outra podemos chamar de desastre natural e uma terceira podemos chamar de desastres mistos, que tem suas origens nas ações dos seres humanos, mas ao mesmo tempo, são ações involuntárias e não intencionais.

No primeiro caso podemos destacar os desastres gerados por grandes guerras, conflitos militares ou crises financeiras, que levam a sociedade a destruições variadas, levando as coletividades a milhões de mortes e falências generalizadas, com impactos humanos, monetários e materiais muito agressivos. São desastres criados pelos seres humanos e trazem variadas consequências para a sociedade e exigem das nações altos investimentos de reconstrução das estruturas sociais e econômicas. Na primeira metade do século XX, o mundo passou por inúmeras destruições geradas por conflitos militares, as duas grandes guerras mundiais vitimaram mais de 100 milhões de pessoas, gerando catástrofes humanas e destruições materiais.

No livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito André Luiz, o espírito nos mostra como a cidade espiritual se organizou para receber os desencarnados em decorrência da segunda guerra mundial. Neste momento, percebemos a organização da comunidade neste momento de desafio, marcado pela chegada de milhares de pessoas em condições adversas, necessitando de auxílio e solidariedade. As guerras podem ser descritas como um dos mais severos e violentos flagelos do ser humano, os indivíduos não foram criados para a destruição e para a desagregação, os seres humanos foram criados pelo amor, pela solidariedade e pela caridade.

Uma das outras causas dos grandes desastres da sociedade são os fenômenos naturais, como um terremoto, um tsunami, uma tempestade agressiva e duradoura, dentre outras, gerando milhares de mortes e destruições generalizadas. Impactando as nações, regiões e coletividades, levando a adoção de políticas de reconstrução, gerando planejamento estratégico e coordenação política e atuação de todos os grupos sociais e econômicos, objetivando a reconstrução da sociedade, investindo altas somas monetárias.

As devastações em curso na sociedade são motivadas por movimentações da natureza, muitas delas são geradas por placas tectônicas existentes no interior da Terra, diante disso, muitas pessoas podem indagar se estas movimentações que vitimam milhares de mortes foram geradas pela ira de uma entidade superior, como um Deus, por exemplo? A doutrina dos espíritos acredita que muitas movimentações podem gerar destruições causadas pelas imperícias dos seres humanos, muitos morrem destas movimentações, enquanto outras pessoas sobrevivem e continuam vivendo por muitos períodos, neste caso, os estudos sistemáticos da reencarnação nos auxiliam a compreender o paradeiro das pessoas.

A terceira grande destruição pode ser classificados pelos desastres criados pelo ser humano de forma intencional, ou seja, as raízes deste desastre é a ação dos seres humanos, mesmo sabendo que as pessoas não tiveram intenção desta destruição. Neste caso, podemos destacar os desastres gerados pelo rompimento de barragens, os acidentes nucleares. Atualmente podemos citar o desastre gerado pela Covid 19, o chamado coronavírus, cuja destruição está se espalhando na comunidade internacional, afetando todas as regiões, povos e comunidades.

O desastre atual gerado pelo coronavírus está diretamente ligado a ação dos seres humanos, a adoção de um modelo econômico que degrada a natureza e gera impactos agressivos ao Meio Ambiente, extraindo recursos de forma insustentável, degradando rios e criando um rastro de destruição, poluindo o ar, aumentando a temperatura, degradando florestas e o derretimento das geleiras. Os impactos da devastação do meio ambiente estão empurrando os animais de seus habitats naturais, reduzindo seus espaços de sobrevivência, alterando seus alimentos naturais e espalhando doenças e vírus para os seres humanos e, numa economia globalizada, os produtos são espalhados para todas as regiões.

A terceiro forma de compreendermos os desastres da sociedade contemporânea, podemos debitar na conta dos seres humanos indiretamente, suas medidas foram imprudentes e os impactos são disseminados para toda a coletividade internacional e não se restringe a poucas pessoas, vitimando toda grande parte da civilização.

A exploração crescente da natureza tem impactos negativos para toda a sociedade, a sanha por acumulação monetária cresce nos anos atuais, o poder financeiro e os ganhos imediatos estão levando a sociedade a destruir o patrimônio comum, degradando o meio ambiente, aumentando a temperatura e aumentando os desequilíbrios do habitat natural, levando a novas epidemias, novos vírus e novas devastações.

Ao observarmos esta degradação do patrimônio do meio ambiente, o ser humano se esquece que somos espíritos estagiando nos corpos físicos, estamos encarnados, utilizamos corpos materiais para sobreviver no mundo físico e, posteriormente, retornamos ao mundo espiritual. Esta reflexão é fundamental, se destruirmos a natureza somos afetados por esta degradação, afinal estamos na matéria, mas brevemente estaremos no mundo espiritual nos preparando para voltarmos a matéria, desta forma devemos indagar: com esta destruição que patrocinamos como seres humanos, o que vamos encontrar no planeta Terra?

Muitos espíritos reencarnam em regiões inóspitas, atrasadas e degradadas, passando por inúmeras limitações financeiras, emocionais e existenciais em decorrência de vivências anteriores. São espíritos altamente inteligentes, brilhantes intelectualmente que reencarnam em situações marcadas por limitações sensoriais, mentais e fragilidades em todas as áreas, são espíritos brilhantes que utilizaram seus dotes intelectuais para a degradação da natureza, avarentos, egoístas e ambiciosos. São inúmeros indivíduos que se levaram para os ganhos monetários e financeiros, sua ambição cega os interesses coletivos e se concentram apenas na acumulação, sua riqueza e em seu entesouramento, acreditando que existem ainda uma única vida, justificando, assim seus interesses imediatos e seus prazeres do hedonismo.

A pandemia exige uma mentalidade nova como ser humano, neste momento devemos compreender que o responsável por esta dificuldade está dentro de cada pessoa, somos os grandes responsáveis pela degradação do meio ambiente, do ambiente tóxico centrado na competição e pela concorrência e na busca insana pelos prazeres materiais, diante disso, a pandemia deve ser compreendida como um momento de reflexão e de ensinamentos.

Os desastres crescem todos os anos e impactam sobre a coletividade, algumas dessas catástrofes são inevitáveis e são geradas pela própria natureza, mas outras podem ser evitadas, desde que os seres humanos consigam compreender sua importância e centralidade na civilização, construindo laços de respeito e solidariedade.