Roteiro para compreender os “paraísos fiscais”, usados pelas corporações e bilionários para não pagar impostos. Quantos existem. Como funcionam as empresas de fachada. Quanto as sociedades perdem com a sonegação

Por Will Fitzgibbon e Ben Hallman, no ICU Tradução de Simone Paz

Outras Palavras

As receitas tributárias permitem que a civilização não se afunde nem se afogue. Mas nem todos os contribuintes seguem as mesmas regras.

Com a ajuda de advogados, contadores, empresários de prestígio e governos ocidentais cúmplices, os ricos e bem relacionados conseguem fugir do pagamento de trilhões de dólares em impostos. O resto de nós cobre a diferença — ou, como é mais comum, essa diferença fica descoberta, deixando os Tesouros sem o dinheiro necessário para construir estradas e escolas e enfrentar ameaças existenciais como mudanças climáticas e pandemias globais

Os paraísos fiscais tornam tudo isso possível.

Segundo estimativas, cerca de 10% do valor da produção total de todas as economias do mundo encontra-se em centros financeiros offshore [isto é, com contabilidade feita fora das fronteiras do país onde operam], mantidos por empresas de fachada que existem apenas no papel. O custo para os governos, em receita perdida, é calculado e, mais de 800 bilhões de dólares ao ano.

Os ricos preservam o dinheiro para manter fortunas intergeracionais, que dão origem a uma nova classe aristocrática global e agravam o abismo entre abastados e empobrecidos. As multinacionais usam esse excedente de dinheiro para recompensar acionistas e eliminar concorrentes menores

Os países que mais precisam de receita tributária, perdem mais dinheiro de impostos do que os países ricos — em porcentagem do PIB. Tal como acontece com outras desigualdades, os pobres sempre se dão pior.

Anos depois do Panamá Papers, o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos [ICIJ, na sigla em inglês] continua comprometido em expor todos aqueles que usufruem dos paraísos fiscais — uma longa lista que também inclui políticos corruptos, mafiosos, narcotraficantes e outros criminosos que lavam dinheiro e ativos por meio de empresas offshore para despistar as autoridades. O fácil movimento do dinheiro ilícito desestabiliza governos e ajuda déspotas a permanecer no poder.

Eis aqui um guia que criamos para ajudar a explicar como funcionam as finanças offshore e por que isso é importante:

O que é um Paraíso Fiscal?

Não há uma definição universal para eles, mas os paraísos fiscais, ou centros financeiros offshore, costumam ser países ou lugares com impostos corporativos baixos ou até nulos, que permitem que estrangeiros abram negócios facilmente. Os paraísos fiscais também limitam a divulgação pública sobre as empresas e seus proprietários. Como as informações podem ser difíceis de extrair, os paraísos fiscais às vezes também são chamados de jurisdições secretas. Os paraísos fiscais quase sempre negam ser paraísos fiscais.

Onde ficam esses paraísos fiscais?

Espalhados pelo mundo inteiro. Alguns são países independentes, como Panamá, Holanda e Malta. Outros estão dentro de países, como o estado de Delaware nos EUA, ou são territórios, como as Ilhas Cayman.

As investigações do ICIJ têm se concentrado em diversos paraísos fiscais, a depender, geralmente, da origem e do conteúdo dos documentos. O Panama Papers, por exemplo, expôs como o Mossack Fonseca, um dos maiores escritórios de advocacia offshore do mundo, vendeu milhares de empresas de fachada nas Ilhas Virgens Britânicas para clientes do mundo todo. O Mauritius Leaks revelou como as empresas usavam as Ilhas Maurício para evadir impostos, enquanto a Paradise Papers revelou os segredos das Bermudas, ilha onde o escritório de advocacia Appleby foi fundado

Alguns paraísos fiscais, como Niue e Vanuatu, deixaram de atuar como tal por conta da pressão internacional; enquanto outros, como Dubai, emergem como novos focos de riqueza ilícita

Por que um país ou região resolve virar um paraíso fiscal

Por dinheiro. Os paraísos fiscais recebem receitas significativas advindas das taxas pagas por pessoas e empresas que criam e utilizam as empresas de fachada. Os paraísos fiscais também geram trabalho para advogados, contadores e secretários. As Ilhas Maurício, por exemplo, afirmaram que 5.000 pessoas perderiam seus empregos se o país deixasse de ser um paraíso fiscal

O que é uma empresa de fachada?

Uma empresa de fachada é uma entidade legal, criada num paraíso fiscal. Normalmente, as empresas de fachada existem somente no papel, não possuem empregados fixos nem escritórios. Um único prédio comercial nas Ilhas Cayman, por exemplo, abriga 19 mil empresas de fachada. As regras diferem, mas os verdadeiros proprietários de muitas delas não são divulgados nos documentos de incorporação. Alguns usam o termo “empresa de fachada”; outros, “empresa offshore”, de forma intercambiável.

Por que são chamadas de empresas de fachada?

Porque assim como uma concha vazia [em inglês, o termo para “empresa de fachada” é “shell company”, ou empresa-concha], não possuem nada dentro. Uma empresa de fachada (feito uma simples fachada de cenografia), só existe, legalmente, no papel.

As empresas de fachada são usadas para quê?

Fins legais e ilegais. As empresas de fachada podem possuir dinheiro, casas luxuosas, propriedade intelectual, negócios e outros ativos. Elas também desempenham um papel vital em facilitar o fluxo de dinheiro ilícito no mundo inteiro.

Quem utiliza os paraísos fiscais, e para quê?

Pessoas ricas, mas também pessoas “comuns” — por exemplo, dentistas e pelo menos um ou outro dono de quitanda do Alabama — usam empresas de fachada por motivos que podem incluir tornar mais difícil para credores em potencial — incluindo ex-cônjuges, sócios descontentes ou inspetores fiscais — identificar e recuperar dinheiro devido

Investimentos feitos por meio de paraísos fiscais podem ser especialmente lucrativos, devido às economias fiscais significativas das quais as empresas offshore podem desfrutar.

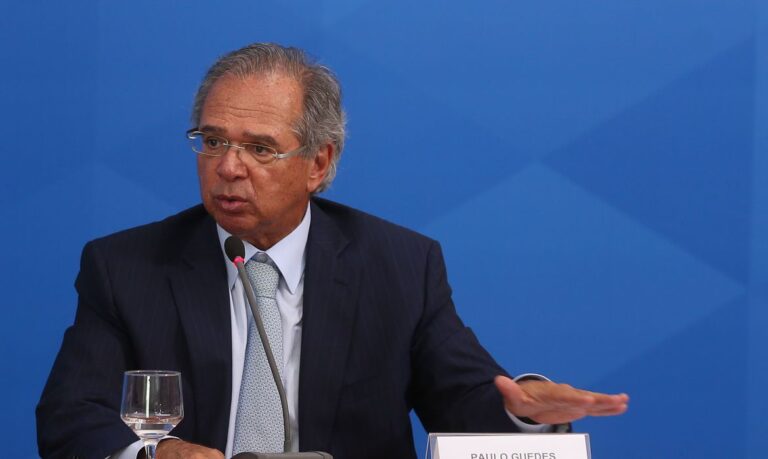

Bob Geldof, Madonna e o secretário de comércio dos EUA, Wilbur Ross, estão entre os nomes destacados que o ICIJ vinculou a empresas de fachada. Alguns, como a Rainha Elizabeth II, alegam que nem sabiam terem investido no exterior.

Políticos, como o ex-primeiro-ministro da Islândia, Sigmundur David Gunnlaugsson, e o ex-presidente do senado da Nigéria, Bukola Saraki, ocultaram investimentos e casas luxuosas com a ajuda das empresas de fachada. Seus filhos fizeram o mesmo. Entre alguns que se destacam, estão o filho e a filha do ex-primeiro-ministro do Paquistão, Nawaz Sharif, e Isabel dos Santos, a bilionária filha do ex-presidente angolano, José Eduardo dos Santos.

Senhores do tráfico de drogas e de armas, ladrões de banco, chefões da máfia, rainhas e corruptos também usam empresas de fachada para ocultar suas identidades e, junto com isso, dinheiro, bens e atividades ilícitas.

Possuir uma empresa de fachada é ilegal?

A resposta simples é não. A resposta longa e profunda é que depende de como ela é usada e de onde a empresa de fachada é criada ou incorporada. Esconder ativos roubados no exterior é claramente ilegal, mas comprar um iate de luxo com uma empresa de fachada pode não ser. (Olá, Paul Allen — da Microsoft — e Príncipe saudita Mohammed bin Salman Al Saud!). Advogados e contadores são ótimos em propor formas tecnicamente legais de gastar ou esconder dinheiro no exterior.

Como as empresas se beneficiam dos Paraísos Fiscais?

Por exemplo: uma grande empresa farmacêutica pode abrir uma nova organização nas Bermudas ou na Holanda e “vender” a essa entidade a patente de um medicamento lucrativo. A empresa-mãe pode então pagar uma grande taxa de licenciamento à empresa offshore, o que por sua vez permite que ela registre lucros menores em casa — e pague menos impostos. As empresas farmacêuticas evadem bilhões de dólares em impostos dessa forma, de acordo com a Oxfam

Todos os anos, as empresas escapam de pagar mais de 500 bilhões de dólares em impostos usando métodos como esses. Alguns nem chegam a pagar impostos em seus países de origem

Entre a grandes corporações que evadem impostos estão a Apple, a Johnson&Johnson e o Skype.

As corporações costumam dizer que empresas de fachada incentivam o investimento estrangeiro e fazem negócios que não seriam possíveis de outra forma. Muitos dizem que eles também incorporam offshore para evitar o pagamento de impostos duplicado para o mesmo lote de dinheiro. Especialistas dizem que essas defesas são exageradas e até míticas.

Para saber mais, assista nosso repórter Simon Bowers numa palestra do TED falando de como descobrir os segredos fiscais da Nike e da Apple nos Paradise Papers.

O que as empresas querem dizer quando afirmam que pagam os impostos devidos, onde são devidos?

Os especialistas chamam isso de “mantra fiscal”. Ele permite que as corporações pareçam ser bons cidadãos corporativos, mas não contradiz o fato de que muitas dessas empresas usam brechas (algumas das quais são posteriormente consideradas ilegais) para evitar o pagamento de impostos.

Como é possível abrir uma empresa de fachada?

Na maioria dos casos, é tão simples quanto enviar um e-mail ou fazer um telefonema. Você nem precisa sair de casa. Em grande parte dos casos vistos pelo ICIJ, os indivíduos pagam outra pessoa para fazer isso por eles. Há uma pequena indústria de especialistas offshore — incluindo Mossack Fonseca (já extinto), Appleby e Asiaciti, como relatamos anteriormente — ansiosos para fazer aquela ligação ou escrever aquele e-mail em seu nome (com a cobrança de uma taxa) para criar uma empresa de fachada.

As regras variam de acordo com a jurisdição, mas, de modo geral, você precisaria fornecer alguma forma de identificação e responder a perguntas sobre como ganhou seu dinheiro e o propósito do novo negócio. Os especialistas offshore com frequência omitem essas perguntas

Após a investigação dos Panamá Papers, por exemplo, advogados do mundo inteiro se esforçaram para tentar descobrir a identidade de seus próprios clientes.

Alguns repórteres chegaram ao ponto de criar uma empresa de fachada para si próprios. Ouça Planet Money da NPR fazer isso, aqui. Os parceiros do ICIJ na Univision’s Fusion abriram uma empresa de fachada em Delaware … para um gato.

Quem mais colabora com o funcionamento das empresas de fachada?

Consultores, gestores de fortunas e advogados tributários, que aconselham sobre a melhor forma de evadir impostos e esconder dinheiro das autoridades. Também, contadores — que assinam as auditorias das empresas de fachada.

Quanto custa abrir uma empresa de fachada?

Os custos dependem de onde será criada a sua empresa de fachada e de quem vai ajudar você a fazer isso. Alguns advogados, incluindo Mossack Fonseca, do Panama Papers, cobravam US$ 350 para constituir uma empresa. Outros escritórios de advocacia, incluindo o Appleby, do Paradise Papers, cobravam uma taxa fixa de quase 2 mil dólares em um paraíso fiscal popular, a Ilha de Man, e US$ 2.700 nas Bermudas

Quais são os diferentes tipos de empresas de fachada?

As empresas de fachada, corporações ou “entidades” existem de diversas maneiras. Embora as empresas e corporações sejam a ferramenta offshore mais comum (em Delaware, Ilhas Virgens Britânicas, Bahamas e Niue), outras entidades offshore incluem trustes (Jersey) e fundações (Panamá). Cada um tem uma regra diferente, de acordo com as leis internas de um paraíso fiscal. Trustes são particularmente abertos a abusos porque usam princípios jurídicos antigos para evitar declarar ou definir um proprietário. Os trustes dividem a possível propriedade em três: o proprietário legal dos bens, a pessoa que controla os bens e a pessoa que pode usufruir ou usar os bens.

Continua confuso? Esse é o ponto. Estruturas complexas confundem autoridades fiscais, policiais e jornalistas investigativos. Segue um exemplo de uma estrutura complexa configurada para laboratórios Abbott a partir de nossa investigação de Lux Leaks:

O que é um diretor nomeado e o que eles fazem?

Um diretor nomeado pode ser uma pessoa ou empresa paga para aparecer nos documentos oficiais. As empresas de fachada podem usar nomeados, também conhecidos como “manequins”, em vez do verdadeiro proprietário (ou proprietários) da empresa como diretores, para evitar divulgação pública. Os indicados executam tarefas administrativas, incluindo a assinatura de atas de reuniões da empresa, mas não têm poder real ou legal ou controle sobre a empresa de fachada. Um exemplo recente de empresa nomeada dummy foi o uso da Regula pelo Deutsche Bank.

Qual a diferença entre evitar impostos (“tax avoidance”) e a evasão de impostos?

De acordo com as definições tradicionais, a evasão fiscal é ilegal (um crime), mas o ato de evitar impostos (“tax avoidance”) usa brechas legais para reduzir ou evitar o pagamento de impostos. Cada vez mais, os especialistas argumentam que a distinção é confusa; muito (mas não tudo) do que é chamado de “tax avoidance” poderia ser criminalizado ou anulado se houvesse uma contestação no tribunal, mas grande parte disso permanece em segredo. Essa área cinzenta levou ao termo “tax avoision” (algo como “evitação” fiscal, em português).

O que é um proprietário beneficiário?

A pessoa ou empresa que, em última instância, possui a empresa de fachada, não importa quantos diretores nomeados ou empresas subsidiárias sejam colocados entre ela e a empresa de fachada.

Como o governo do meu país pode descobrir se sou proprietário de uma empresa de fachada?

Depende de onde você mora. Como regra geral, manter segredos offshore não é mais tão fácil como antes. Muitos governos, incluindo os Estados Unidos, podem receber informações automaticamente de paraísos fiscais e outros países sobre contas bancárias estrangeiras de seus próprios cidadãos. Outros países, especialmente os países em desenvolvimento, devem fazer solicitações individuais aos paraísos fiscais para obter informações. Muitas jurisdições, incluindo o estado americano de Delaware, se recusam a fazer registros públicos onde constem os proprietários beneficiários de empresas de fachada.

O que é uma “ação ao portador” e o que ela faz?

Uma ação ao portador permite que quem detém o documento físico (a “ação”) seja o seu proprietário legal, o que pode tornar alguém proprietário de uma empresa de fachada. A ação ao portador não é registrada sob nome de nenhuma pessoa, o que significa que a propriedade nunca é registrada. As ações ao portador foram proibidas em muitos países porque criminosos usavam essa falta de registro de propriedade para ocultar crimes e bens.

O que é o preço de transferência?

O preço de transparência ocorre quando duas empresas do mesmo grupo negociam entre si. Isso acontece, por exemplo, quando o Facebook Irlanda vende um serviço ou um ativo para o Facebook EUA. Um erro no preço de transferência é quando as empresas (supostamente, incluindo o Facebook) evitam ou sonegam impostos ao inflar ou deflacionar artificialmente o valor dos serviços ou ativos vendidos internamente

Quando dinheiro é guardado em contas offshore?

É impossível saber com certeza (essa é parte da questão: é segredo). O economista francês Gabriel Zucman estima que o equivalente a 10% do PIB global seja mantido no exterior — cerca 5,6 trilhões de dólares. O economista americano James Henry calcula até US$ 32 trilhões

Que investigações do ICIJ expuseram os paraísos fiscais — e aqueles que usufruem deles?

O Panama Papers, publicado pela primeira vez em 2016, é provavelmente a investigação mais conhecida do ICIJ sobre paraísos fiscais. Foi a maior colaboração jornalística da história (na época) e levou à renúncia de líderes mundiais, condenações criminais e mais de $ 1 bilhão de dólares em dinheiro recuperado. Ele se baseava no trabalho de nossas investigações anteriores, Offshore Leaks, Swiss Leaks e Lux Leaks. Nós retornamos com a Paradise Papers, West Africa Leaks, Mauritius Leaks e, em 2020, com Luanda Leaks.

Por que não há grande repressão contra as empresas offshore?

Por um simples motivo: alguns dos países mais poderosos do mundo são grandes beneficiários. O dinheiro offshore flui através dos territórios ultramarinos do Reino Unido; os estados norte-americanos de Delaware, Wyoming, Nevada e Dakota do Sul; e pela Suíça e Holanda

No entanto, desde que o Panama Papers foi publicado pela primeira vez, houve uma pressão nos EUA para eliminar o sigilo corporativo. Alguns especialistas se mantEm otimistas quanto a essa reforma; no ano passado, a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou a Lei de Transparência Corporativa.