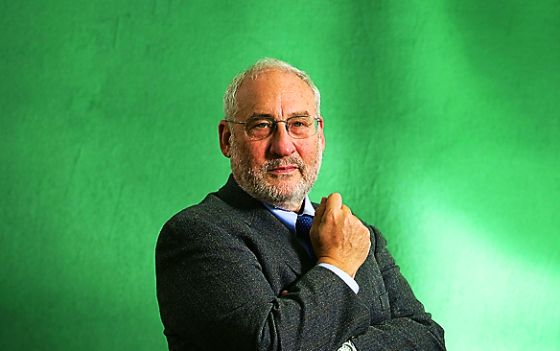

O sociólogo Ricardo Antunes é um incansável pensador sobre o mundo do trabalho. Pós-doutor pela Universidade de Sussex (Inglaterra) e professor titular de Sociologia do Trabalho na Unicamp, perdeu a conta dos artigos científicos, capítulos, e, claro, livros lançados no Brasil e no exterior ao longo de sua carreira acadêmica. Publicações em que aprofunda análises sobre as dinâmicas, contradições e opressões do mercado de trabalho nas últimas décadas.

O livro mais recente tem no título o que pode ser tomado, dentro de uma relação de trabalho, como uma ironia ou provocação ao lado mais forte da corda (o do empregador), em razão das agruras a que vem submetendo o lado mais fraco dela (naturalmente, o do empregado). Relação, a propósito, em condições flagrante e abertamente desequilibradas, dada a situação dos agonizantes direitos trabalhistas, atacados em múltiplas frentes, sobretudo nos governos de Michel Temer e de Jair Bolsonaro (mas com balões de ensaio ainda nos anos de Collor e FHC).

A entrevista é de Heitor Peixoto, publicada por Congresso em Foco, 25-07-2019.

A obra é “O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital”, lançado pela Boitempo Editorial. A primeira parte do título, a tal provocação mencionada acima, é citação literal garimpada do escritor e filósofo Albert Camus. No livro de Antunes, é como uma alegoria sobre a situação vivida por um número crescente de trabalhadores no Brasil, especialmente aqueles que vêm se agarrando ao precário trabalho em aplicativos como Uber, Cabify, Rappi e tantos outros, para mover o pescoço acima do pântano do desemprego crônico e persistente nos últimos cinco anos.

Em tempos do que o sociólogo chama de “uberização” do trabalho, “se homens e mulheres tiverem sorte hoje, o seu trabalho será precário”. Serão servos, e isso ainda assim será um privilégio, em comparação com o desastre ainda maior, que é o do desemprego.

Foi neste julho friorento que Antunes deu uma pausa em suas férias acadêmicas para, literalmente, falar de trabalho, nesta entrevista exclusiva ao Congresso em Foco.

Eis a entrevista.

O livro expõe as vísceras do que chama de “uberização” do trabalho, processo que talvez devesse suscitar um urgente debate sobre consciência de classe, dada a precarização a que esses trabalhadores estão submetidos. Mas como fazer esse debate e promover uma luta contra esses efeitos, quando esse trabalho precarizado é tudo o que restou para tantos trabalhadores brasileiros?

Essa forma que nós hoje denominamos como “uberização do trabalho” é o mascaramento de relações assalariadas, que assumem a aparência do trabalho do empreendedor, do trabalho do prestador de serviços, dos trabalhos desprovidos de direitos.

Nós vimos recentemente a morte de um trabalhador que estava entregando alimentos do Rappi. Quando ele começou a se sentir mal, não teve nenhum tipo de atendimento digno dentro da empresa para a qual estava entregando aquilo que foi solicitado a essa empresa, não teve atendimento por parte do serviço público de saúde, e essa é a tragédia dos trabalhadores, digamos assim, “uberizados”.

São trabalhadores que seguem o que na Inglaterra se chama “o contrato de zero hora” (“zero-hour contract” em inglês; ou os “recibos verdes” em Portugal; ou o que existiu na Itália até 2017: o trabalho pago por voucher). São modalidades de trabalho intermitente, em que os trabalhadores são chamados a trabalhar, e só recebem por aquelas horas que trabalham. O tempo que eles ficam esperando, eles não trabalham.

Os direitos desaparecem, porque se desvanece a figura do trabalhador ou da trabalhadora, e se faz aflorar a falsa ideia de um empreendedor, de um PJ, de um trabalhador que é dono do seu instrumental de trabalho, e isso faz com que a degradação da vida no trabalho no capitalismo do nosso tempo chegue a um patamar que se assemelha, em plena era informacional-digital, à era da revolução industrial.

É por isso que eu digo no meu livro que nós estamos vivendo uma era de escravidão digital. O mundo maquínico informacional-digital, ao invés de trazer a redução do tempo de trabalho, as melhores condições de trabalho, mais tempo de vida fora do trabalho, menos penúria no trabalho, tem sido o oposto.

Por quê? Isso é muito importante: porque se trata de uma tecnologia que não tem valores humanos ou societais. O mundo informacional do nosso tempo, do qual a indústria 4.0 é o seu pretenso ápice, não tem um sentido humano ou societal, e sim um sentido de valorizar, ampliar a riqueza das grandes corporações.

O resultado disso é que nós temos uma heterogeneidade muito grande do trabalho, mas com um traço em comum: a homogeneização que caracteriza esse mosaico de trabalhos distintos, que é a tendência à precarização. Esse vai ser, digamos assim, o ponto mais importante nas lutas do nosso tempo.

Nós vimos em maio deste ano uma primeira paralisação, uma primeira greve de amplitude global dos trabalhadores e das trabalhadoras da Uber. Naturalmente, que ninguém possa esperar que a primeira greve seja a mais potente de todas, mas ela é um exemplo de descontentamento frente a esse tipo de trabalho. Os trabalhadores e as trabalhadoras sabem que para sobreviver trabalhando numa empresa como Uber, Cabify, 99, Rappi e todas as outras que nós não paramos de ver crescer, eles têm que trabalhar 10, 12, 14, 16, às vezes 18 horas por dia. Isso coloca uma questão fundamental: não é possível aceitar.

E como é que é possível lutar contra esses efeitos?

Primeiro: retomar as questões vitais. O trabalho deve ter, na medida em que ele se constitui numa atividade vital, elementos de dignidade, que essa nova modalidade de trabalho não apresenta. Segundo: não é possível aceitar a corrosão, a derrelição, a devastação cabal dos direitos do trabalho.

Nós acabamos de ver no Congresso essa medida horrorosa da chamada liberalização econômica, em que, de sopetão, algumas dezenas de artigos da CLT estão sendo fraudados novamente. O Brasil está se convertendo numa Índia. Esse monumental país da Ásia, com mais de um bilhão de habitantes, tem centenas de milhões de trabalhadores desempregados. E mais: a Índia tem um contingente imenso de indivíduos que estão abaixo da linha mínima da dignidade humana. São pessoas que vivem um padrão de vida típico de um indivíduo que tenta sobreviver na indigência.

O Brasil caminha tragicamente para esse quadro de indigência que tipifica a Índia, e não é por acaso. Tanto lá na Índia como aqui, há uma burguesia riquíssima, que não tem limites em se expandir. Basta dizer que os cinco maiores e mais ricos empresários brasileiros recebem uma renda que se aproxima àquela que é produzida por 100 milhões de pessoas no mesmo país. É esse nível de tragédia social que nós não podemos aceitar.

Na obra, você mostra que também a classe média estaria num processo de corrosão, que a aproxima mais do proletariado do que da elite, dando como exemplo profissões outrora elitizadas, mas que já começaram a enfrentar a precarização (como médicos e advogados). A falta de consciência de classe também está presente entre esses?

A primeira questão importante aí é que a consciência de classe é algo que articula elementos objetivos e subjetivos. Por exemplo: a “uberização” do trabalho leva à fragmentação, à intensificação do trabalho, à exploração, à individualização, mas, num dado momento, esse processo, essa intensidade, esse ritmo e essa superexploração do trabalho acabam gerando formas de solidariedade, de sociabilidade, que resultaram, em meados de maio deste ano, na primeira paralisação global da Uber.

As classes médias são um contingente social heterogêneo. As classes médias mais altas, que vivem estritamente do trabalho intelectual, já não têm mais as mesmas condições sociais do passado. Hoje você tem médicos que estão proletarizados, que trabalham em várias empresas fornecedoras de serviços de saúde (convênios). Nós temos advogados hoje que trabalham como “sócios” de escritórios. Se eles não levam trabalho para esse escritório e não realizam esses trabalhos, não recebem. É uma espécie de trabalhador que tem que buscar o seu trabalho. Para poder vendê-lo. Para depois poder sobreviver.

Tudo isso cria dificuldades com relação à consciência de classe. Ela decorre também do espírito do tempo, e o espírito do nosso tempo é de devastação, de contrarrevolução, de neoliberalização, de financiarização. Nós estamos vivendo uma etapa difícil da história mundial.

Os anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e especialmente o ano de 2013 foram de rebeliões. Começou pela Tunísia, esparramou-se por todo o Oriente Médio, Egito e tantas outras partes; rebeliões na Europa, como na França, na Inglaterra, na Grécia, em Portugal, na Espanha; o Occupy Wall Street nos EUA. Houve um conjunto de descontentamentos, revoltas e rebeliões.

De algum modo, [os atos] foram se escasseando, foram se exaurindo, e, a essa era de rebeliões, sucedeu-se uma era de contrarrevoluções. Isso se expressa politicamente na vitória da direita e da extrema-direita em várias partes do mundo, como um desencanto com o período anterior. Não é a direita que está sendo vitoriosa. É a extrema-direita, como nós estamos vendo inclusive no caso brasileiro.

Ainda no seu estudo, vemos que Collor e FHC tentaram promover alterações mais profundas na legislação trabalhista e não conseguiram. O que faltou aos dois em suas respectivas conjunturas, e que, adiante (no caso, nesses últimos anos), deixou de ser obstáculo às medidas rumo à precarização?

Collor e Fernando Henrique Cardoso foram vitoriosos (eleitoralmente) em um outro momento da história. Foram governos subsequentes à ditadura militar. Como sabemos, o primeiro governo foi de Sarney, uma espécie de governo inusitado, tampão (porque Sarney não foi eleito; quem foi eleito pela via indireta foi Tancredo Neves), mas Collor e Fernando Henrique tentaram introduzir o neoliberalismo no Brasil e, consequentemente, essas reformas nefastas, e havia naquele período um sentimento antineoliberal muito importante aqui.

Na década de 1980, houve no Brasil os mais altos níveis de greves, inclusive comparado a outros países. Esse movimento dos anos 80 constituiu uma barreira importante para Collor: esse governo grotesco, esse neoliberalismo completamente irracional no seu modus operandi, essa irracionalidade, tudo isso fez com que em dois anos esse governo desaparecesse. O impeachment o levou de roldão. E o Fernando Henrique Cardoso subiu para implantar um neoliberalismo racional, mas ele sofreu também muita oposição.

O que é diferente em relação ao período atual? Vamos pegar o governo Temer e agora Bolsonaro: é uma era de contrarrevolução preventiva de amplitude global, de neoliberalismo extremado, de financeirização sem limites da economia, de devastação dos direitos sociais. É o fim de qualquer experiência de conciliação de classes. E este cenário – a vitória de Trump nos EUA; o Brexit na Inglaterra; a Le Pen quase ganhando as eleições na França, e Macron conseguindo derrotá-la porque contou com o apoio dos votos do centro e da esquerda, temerosos que estavam, com medo de um governo fascista como Le Pen; a vitória de um governo protofascista na Hungria; a expansão do neonazismo na Alemanha e em várias outras partes do mundo -, todo esse cenário favoreceu com que o neoliberalismo extremado vivesse o seu período de ataque frontal.

A diferença é essa: aquele primeiro momento, com Collor e Fernando Henrique, era uma época de avanço contra o neoliberalismo. Agora, nós estamos vivendo uma era de contrarrevolução, que quer aprofundar um liberalismo extremado.

No meio desses modelos neoliberais que já comandaram o país, tivemos na primeira década do século a ascensão de governos do PT no plano federal, partido nascido da classe trabalhadora. Você fala em avanços e recuos ocorridos nos governos petistas. Quais são eles?

Eu procuro trabalhar mais detalhadamente esse tema no meu livro. O PT nasceu talvez como o mais importante partido de massas, de esquerda, na América Latina, e que tanta influência teve em tantos países do mundo. Mas entre os anos de nascimento do PT – a sua primeira década – e o que veio depois, pouco a pouco o PT foi deixando de ser um partido de classe e de massas, para se tornar um partido adequado ao processo eleitoral. E quanto mais ele adentrava no processo eleitoral e fazia uma mutação – metamorfoses para se tornar palatável, aceito pela ordem no Brasil -, mais ele perdia o vínculo original de classe.

De tal modo que o PT que ganhou as eleições em 2002 é muito diferente do PT que perdeu as eleições em 1989. O que ganhou tinha em suas propostas a “Carta aos Brasileiros” que deixava claro que os bancos não teriam que ter nenhum receio com relação ao governo do PT. E assim foi. Foi essencialmente um governo de conciliação de classes, um governo que trouxe avanços, é inegável, especialmente durante os dois primeiros governos Lula (especialmente o segundo governo) e parte do primeiro governo Dilma.

Mas a partir de um dado momento, quando a crise econômica global atingiu o Brasil (a partir de 2013), a devastação aqui foi de grande monta. Aliás, as rebeliões de 2013 sinalizaram isso, e o governo Dilma foi incapaz de entender que o descontentamento que ali emergia tinha similitudes com esses descontentamentos que estávamos vivenciando em várias partes do mundo.

O resultado, isso é muito triste, mas é importante constatar: o governo do PT, mesmo criando 20 milhões de empregos, o Bolsa Família, e trazendo um pequeno mas relativo aumento salarial, especialmente quando comparado ao do governo Fernando Henrique Cardoso, no conjunto das suas medidas, das suas ações, não trouxe nenhuma mudança estrutural significativa. A estrutura concentrada da terra se manteve, mas o governo do PT foi um enorme incentivador do agronegócio – o Lula chegou a dizer, pasmem, que os grandes heróis brasileiros eram os donos do agronegócio (eu espero que ele tenha se arrependido profundamente dessa frase, dado o absurdo que ela significa, e o que se passou com o [próprio] Lula depois). E nenhum interesse financeiro foi tocado.

O Lula também disse que nunca os bancos tinham ganho tanto dinheiro como no seu governo. E ele tinha razão. Só há um equivalente ao lucro bancário quando a ditadura militar também veio e o incentivou. Foi o primeiro salto financista no Brasil. Sob o governo Lula, os bancos se expandiram, bem como a indústria da construção civil e várias outras, com os vários projetos do BNDES, de incentivo ao empresariado brasileiro. Favoreceram a transnacionalização de alguns setores da nossa burguesia, que entraram no mercado externo.

Foi inclusive essa simbiose entre os governos do PT (especialmente sob Lula) e esse empresariado que se expandiu, que fez com que, aos poucos, o PT adentrasse num terreno do qual ele sempre foi crítico, que foi o terreno da corrupção. Todos nós sabemos que a corrupção não nasceu com o PT. Todos nós sabemos que a corrupção sempre foi o espaço preferencial da direita, da centro-direita e dos partidos burgueses.

Por certo, é verdadeiramente uma tragédia que, num dado momento, um partido de esquerda como o PT tenha sido partícipe dessa tragédia da corrupção, que foi um dos elementos que levaram, inclusive, à sua derrota e ao impeachment da presidente Dilma. Nós sabemos que esse impeachment se deu não pela chamada corrupção, mas quando, na crise de 2013 para cá, aos poucos os interesses da burguesia começaram a ser afetados.

Num momento de crise, a primeira decisão das nações burguesas é “vamos jogar o ônus da crise em cima da classe trabalhadora”. O que estão fazendo [agora], e que o governo Temer fez por excelência. Todas as medidas do Temer eram de um verdadeiro governo terceirizado. Temer foi posto por um golpe, para começar a devastação social no Brasil que o governo de conciliação do PT não podia fazer nessa intensidade. E isso fez com que o quadro se modificasse profundamente.

Então, as vantagens ocorreram: aumento de emprego, melhor política salarial, mas as questões estruturais não foram afetadas, seja no plano da estrutura agrária, financeira, urbana, da política de transporte coletivo, da saúde pública e de um conjunto de outros elementos com os quais, em 2013, com as rebeliões, nós víamos a população manifestar um enorme descontentamento.

Mesmo com toda a aridez da realidade que traz em seu livro, você demonstra algum otimismo, ao dizer que não imagina que a história do trabalho terminará nos parâmetros de hoje. Que horizonte vislumbra à frente e, antes disso, como os trabalhadores de agora conseguirão vencer essa conjuntura tão nefasta?

O genial dos processos históricos, da construção humana ao longo da história, é que ela é imprevisível. Nós tivemos depois da era das trevas da Idade Média um período espetacular do Renascimento. Depois da era feudal, do obscurantismo da igreja durante a Idade Média, dos governos absolutistas profundamente autocráticos, nós tivemos a Revolução Francesa, com a liberdade, a igualdade e a fraternidade, com lutas sociais. Depois do fracasso da Revolução Francesa, nós tivemos as revoluções de 1848 e a eclosão da Comuna de Paris, em 1871.

Ou seja, a história é imprevisível, e não é possível que no caso brasileiro, 30 milhões de trabalhadores sem emprego ou com emprego precarizado, uma taxa de informalidade explosiva, uma corrosão completa dos direitos sociais, a perda dos direitos previdenciários… É impossível imaginar que essa sociedade não tenha força para se rebelar.

Que horizonte eu vislumbro? Florestan Fernandes falava de uma era de contrarrevolução preventiva (quando não há o risco das revoluções). É o período em que as classes dominantes se reorganizam e fazem uma era de devastação. Mas também a era das contrarrevoluções é finita.

Não há na história um período eterno. E o que é mais importante: nós adentramos em uma nova era de lutas sociais de tipos diferentes. Nós não temos mais a mesma classe trabalhadora que tínhamos nos séculos XVIII e XIX, seja nos EUA, seja na Europa, seja na China, seja na Índia, seja no Brasil. Mas nós temos uma nova morfologia da classe trabalhadora, em que, por exemplo, a explosão do proletariado de serviços da era digital é o elemento quantitativa e qualitativamente mais importante.

Esse novo proletariado de serviços das empresas de call-center, telemarketing, hipermercados, fast-food, indústria de turismo, indústria hoteleira, motoboys; essa massa de trabalhadores que hoje está uberizada, trabalhando em empresas sob as condições mais violentas; é evidente que está nascendo aí um novo contingente heterogêneo dentro da classe trabalhadora, e que vai ser responsável por muitas lutas sociais.

Para quem olha a história, não para os últimos cinco anos, mas olha a história por um longo e amplo período, para quem olha a história na amplitude que ela tem, a história não é nem linear, nem estável, mas o mais espetacular dela é a sua imprevisibilidade.

Quem podia imaginar que a China, um país enorme, que fez uma revolução camponesa e popular em 1949, liderada por um partido comunista, e que num primeiro ciclo tentou instaurar um modelo autárquico, fechado, depois de 20 ou 30 anos passasse por um processo que fez com que se tornasse um país que hoje disputa no mundo global o papel de grande potência capitalista? Eu não vou discutir aqui o caráter da China, mas imaginar que a China seja hoje uma potência socialista… É preciso uma dose razoável de otimismo para ver o socialismo onde a exploração do trabalho é intensa, a destruição ambiental é intensa, as lutas sociais são intensas…

Ou seja, o mundo é imprevisível. É isso que permite que o otimismo seja um traço da minha perspectiva, mesmo quando a análise que eu faço do cenário global seja dura e pessimista.

Você é um crítico agudo do capitalismo, atribuindo a ele “a tragédia do desemprego, da destruição ambiental, do risco iminente de guerras mundiais, da propriedade privada das grandes corporações” e de outras mazelas. Por que, contudo, o grupo que exalta esse modelo saiu tão fortalecido das últimas eleições? E por que o socialismo continua sendo visto de maneira tão negativa por parcelas tão numerosas da sociedade brasileira?

O capitalismo vive um momento vitorioso? Vive. Por quê? Porque nós tivemos neste último período, especialmente o período que eu chamei “a era das rebeliões”, um refortalecimento do capitalismo pela via da extrema-direita.

É um período de contrarrevolução de amplitude global, em que houve um desgaste das chamadas experiências “socialistas”, não só o “socialismo” da URSS, do leste europeu, da Coreia, da China, e aí há uma imprecisão na social-democracia europeia: no Partido Socialista francês, desde Mitterrand até Hollande, em todos os governos que foram “socialistas”, não houve nenhuma mudança substantiva da sociedade francesa. O governo “socialista” na Inglaterra, desde o antigo Labour Party(o antigo Partido Trabalhista inglês), até o período do New Labour, com Tony Blair, foi uma vertente branda do neoliberalismo, ou, como eu costumo chamar, uma vertente social-liberal.

Ou seja, em nome do socialismo, práticas capitalistas no fundo neoliberais foram feitas.

O mesmo se passou na América Latina. O governo Lula, eu não caracterizo como um governo socialista. Foi um governo social-liberal. Os pilares fundamentais da política econômica do governo Lula foram neoliberais. Não é por acaso que teve um papel proeminente no governo Lula o ministro Meirelles, que foi chamado para ser presidente do Banco Central, e que tinha sido até pouco tempo antes presidente mundial do Banco de Boston. Isso fala por si só.

Ou seja, aquele pêndulo eleitoral que é muito presente na Europa (partido conservador e partido liberal, ou partido democrático, ou partido socialista); nos EUA (partido democrata e partido conservador); na Inglaterra (Labour Party e o “tories”, o partido conservador); na França (o partido de “esquerda” e o partido de direita). Esse pêndulo levou a um desgaste profundo. As democracias do capital se mostraram incapazes de preservar as conquistas sociais, por exemplo, dos países do Welfare State [estado de bem-estar social].

Então, o cenário é muito complicado. E as revoluções socialistas também fracassaram. Quase todas as experiências socialistas foram fracassadas. Isso é uma evidência. De tal modo que o socialismo tem que ser reinventado. E ele será reinventado a partir de uma autocrítica profunda das suas experiências anteriores.

Por que que ele é mal visto no Brasil? Porque a extrema-direita que venceu as eleições em vários países (nos EUA; na Hungria; nas Filipinas; tem um primeiro-ministro na Itália de claro traço fascista; no caso brasileiro, não paira dúvida de que o grupo vitorioso foi a extrema-direita) jogou em cima desse quadro muito caótico do nosso tempo, de contrarrevolução, de medo de perda de emprego, de ódio ao imigrante, de ódio ao estrangeiro, de ódio aos, digamos assim, chamados “vermelhos”.

Você imagina: o governo do PT não tomou nenhuma medida socialista no Brasil, não há nenhuma medida que aproxime levemente o governo do PT ao socialismo, não há nenhuma medida tomada pelos governos no Uruguai, no Chile, no período de centro-esquerda desses países, que poderia ser chamada de medidas socialistas. Nem a mais remota. Mas estamos vivendo uma era tenebrosa, das trevas.

Ela vai passar, mas a contrarrevolução tem que criar alguns dos seus inimigos. E o que é essa era de contrarrevolução? Ela é impulsionada por uma trípode destrutiva: 1) uma reestruturação permanente do capital, que cria essa mutação tecnológica ilimitada; 2) o neoliberalismo extremado; e 3), que é o mais importante (e isso é passageiro na história, mas é um período de hegemonia): do mais parasitário, da mais destrutiva de todas as formas do capital, que é o capital financeiro.

Se houve um momento em que o neoliberalismo estava abaixo do nível mais baixo da fossa, agora é um momento de hegemonia da aberração neoliberal. A história é imprevisível, para um lado e para o outro. E é dessa imprevisibilidade que há momentos de ascensão e mesmo de hegemonia de valores de esquerda, e há momento de ascensão e de hegemonia de valores e de aberrações da extrema-direita.

Você aponta a inviabilidade do modelo de trabalho intermitente, por não permitir qualquer perspectiva de futuro. E por falar em futuro, estamos no auge dos debates sobre reforma da previdência. Que leitura faz do projeto em tramitação no congresso? Ele permitirá alguma saída para o país, como defendem seus autores, ou intensificará as mazelas do mercado de trabalho adiante?

Não paira nenhuma dúvida nesse ponto. A chamada “Nova Previdência” é o fim da previdência pública no Brasil. Ela é a expressão mais pura de um projeto cujo objetivo principal é tirar do Estado a obrigatoriedade de um sistema previdenciário minimamente digno e justo. Transferi-lo para o mercado, pela via medonha da capitalização, e, desse modo, fazer com que os trabalhadores e as trabalhadoras tenham que pagar, sem a presença do patronato e sem a presença do Estado. Pela via da capitalização, como se os trabalhadores e as trabalhadoras pudessem fazer poupanças “poupudas” para o seu futuro, se quiserem ter previdência. [Nesse ponto, Ricardo Antunes lembra que a proposta da capitalização está, por ora, afastada, mas não duvida de que a ideia possa ser recuperada adiante].

É evidente que há um ponto crucial nessa reforma, que é pouco tratado: se no Brasil, expande-se hoje o trabalho intermitente; se no Brasil, generalizou-se o trabalho flexível; se no Brasil, generalizou-se o espaço da terceirização, que é, em si e por si, o espaço da burla, como é que eu posso imaginar que os trabalhadores e as trabalhadoras mais pobres, das cidades, do campo, possam tirar recursos para capitalizar, para fazer uma poupança capitalizada? Quantos anos os trabalhadores terão que viver para se aposentar, se o seu trabalho é intermitente? Se ora trabalha e ora não trabalha? Quantos anos vão ter que trabalhar, ou vão ter que pagar sem receber?

Então, a reforma da previdência na verdade é o fim da previdência pública no Brasil. As classes médias vão se virar com a capitalização, e as classes ricas, as classes burguesas, essas não precisam de previdência. A sua previdência está garantida pelos bancos que têm, pelas indústrias, pelas fazendas, pelas fábricas, pelo comércio, pelas propriedades em geral que têm.

O elemento mais nefasto dessa reforma é como tornar previdente o trabalho intermitente. É evidente que essa reforma não trata disso. Ela já foi alterada pelo Congresso, mas é um Congresso de maioria neoliberal. Aliás, essa é a “grande qualidade” do [Rodrigo] Maia. O Maia se mostra um político competente, de alma neoliberal, e por isso é que ele está sendo um batalhador da reforma que nasceu das mãos – ou dos pés – do Guedes.

Nós estamos num quadro e num momento difícil. Mais uma desmontagem que nós estamos vivendo no Brasil. Entre tantas outras.

Você diz que o livro é uma resposta a um conjunto de mudanças que estão ocorrendo no mundo do trabalho nas últimas quatro décadas. Que mudanças são essas, e, mais do que isso, que resposta a sua análise nos traz?

As mudanças que vêm ocorrendo no mundo do trabalho decorrem de um processo que se inicia com a crise estrutural de 1973, portanto, algumas décadas atrás, quando o padrão taylorista e fordista (a grande fábrica, a grande indústria, a grande empresa, que teve vigência e dominância no século XX) entrou em processo de crise profunda.

Ela foi substituída pela concepção de uma chamada “empresa enxuta” (em inglês, “lean production”). Uma empresa onde cada vez mais o trabalho vivo é retraído, e cada vez mais se expande o trabalho morto, o maquinário informacional digital. E a partir daí, desenvolve-se um processo de computadores, smartphones, essa miríade de equipamentos do chamado mundo informacional digital, que não para de se expandir, porque ele é comandado pelo capital financeiro e pela necessidade das grandes corporações globais. Dez, quinze, vinte grandes corporações globais, que impulsionam esse processo, naquilo que o Karl Polanyi chamava de um “moinho satânico”, e o resultado disso é o plano da classe trabalhadora em escala global: mais informalidade, mais flexibilidade, mais precarização.

A indústria 4.0, por exemplo, que é a proposta que está sendo hoje apresentada em todos os cantos do mundo vai consolidar esse projeto. Tal como ela está sendo proposta, ela terá como consequência a criação de um núcleo pequeno de novos trabalhos, aqueles mais sintonizados com as tecnologias de informação e comunicação, e uma destruição em massa, em escala monumental, profunda nos países capitalistas do norte e mais profunda ainda nos países capitalistas do sul, daquele conjunto de empregos que vão ser substituídos pela internet das coisas, pela inteligência artificial, pela impressão 3D, pelo big data, ou seja, esse arsenal tecno-informacional-digital, que, se fosse voltado para o atendimento das necessidades humano-sociais, teria uma resultante. Mas a finalidade desse processo é, na verdade, o avanço das grandes corporações.

Eu dou um exemplo: a disputa entre a chinesa Huawei e a Apple norte-americana. Em que isso afeta a humanidade? E o que de positivo isso traz para a humanidade? Nada. É uma disputa entre quem vai dominar o mundo informacional digital, o mercado consumidor dos smartphones nos próximos anos. E isso, digamos assim, não tem significado humano ou societal de grande amplitude.