Economista afirma que prioridade do Bolsa Família deveria ser dar mais para quem mais precisa, e não ampliar beneficiários

FERNANDO CANZIAN – FOLHA DE SÃO PAULO, 06/10/2021

SÃO PAULO

O Brasil gasta 25% do PIB em políticas e programas na área social, como em saúde, educação e Previdência.

Mas o principal programa de transferência de renda aos mais pobres, o Bolsa Família, custa só 0,5% do PIB —e o governo aumentou o Imposto sobre Operações Financeiras para financiar sua ampliação em novembro, quando deve ser rebatizado como Auxílio Brasil.

“É totalmente insensato dizer que não existe dinheiro para transferir aos mais pobres”, afirma o especialista em programas contra pobreza e desigualdade Ricardo Paes de Barros.

“Se melhorarmos a focalização do gasto público, vai transbordar recursos para os pobres.”

Barros argumenta que neste momento talvez nem faça sentido ampliar o número de beneficiários no Bolsa Família. A

prioridade deveria ser dar mais para quem mais precisa.

O economista defende uma espécie de revolução na identificação e no acompanhamento dos mais pobres, com a utilização de uma ampla estrutura que já existe, como os dados do Cadastro Único e os centros de assistência social espalhados em praticamente todos os municípios do país.

O aumento da educação e da produtividade são considerados chave para reduzir a pobreza. Mas o histórico recente parece mostrar que mais ênfase deveria ser dada aos fundamentos macroeconômicos, sobretudo a sustentabilidade fiscal, não? Isso não ficou claro na discussão sobre como obter recursos para ampliar e reajustar o Bolsa Família?

Se for boa, o que a política social faz, a partir da otimização dos recursos disponíveis, é que os mais pobres se encaixem na economia. É como se a política social fosse um vagão que se conecta a um trem. Mas, se o trem não anda, o vagão também não.

Sem estabilidade, crescimento econômico e produtividade, não existe política social que possa fazer com que a remuneração dos trabalhadores aumente sistematicamente.

Sobre o Bolsa Família, nem acho uma boa ideia aumentar o número de beneficiários agora. O melhor seria elevar o benefício para quem mais precisa e melhorar a sua focalização.

O Brasil coleta um volume gigantesco de impostos [com carga tributária equivalente a cerca de 33% do PIB]. É totalmente insensato dizer que não existe dinheiro para transferir aos mais pobres, que recebem menos de 1% do PIB em benefícios, enquanto o gasto social total alcança 25% do PIB.

Não precisamos criar novos impostos para aumentar o Bolsa Família, mas remanejar os recursos que já temos. Se melhorarmos a focalização do gasto público, vão transbordar recursos para os pobres.

Dados da Cepal [Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, da ONU] mostram que o gasto público per capita entre idosos é seis vezes o correspondente ao entre crianças e adolescentes. Como você diz, há dinheiro. Mas a mais recente tentativa de fazer algum remanejamento, usando recursos do abono salarial, foi atacada pelo presidente Jair Bolsonaro ao dizer que não tiraria dinheiro “dos pobres para dar aos paupérrimos”. Pois é. Isso é como se a gente tivesse um programa de vacinação maluco, em que jovens fossem imunizados antes dos idosos. Claro que iria faltar vacina. É preciso organizar a fila. Se não quisermos fazer isso, a política social sempre vai acabar fora do controle orçamentário.

Não tirar do pobre para dar ao paupérrimo é o mesmo que dizer que não vamos adiar a vacina de quem tem 50 anos para dar a quem tem 80. Na vacinação, não foi isso o que fizemos.

Temos dinheiro para dar para os pobres? Legal. Mas primeiro precisamos dar aos paupérrimos. É um princípio básico de organização do gasto público.

Mas reduzir o número de beneficiários do Bolsa Família e aumentar o benefício para os mais pobres talvez não seja a coisa que, politicamente, dê mais votos. Pois vamos reduzir o total de beneficiários. Então é mais “legal” aumentar o número de beneficiários, mesmo que a gente acabe dando muito pouco para quem realmente precisa.

Se pegarmos apenas 1% do PIB e dermos para os 15% mais pobres do Brasil, vamos dobrar a renda deles. Eu não preciso dos 25% [total do gasto social]. Eu preciso de 1%. Se aumentarmos o Bolsa Família em R$ 10 bilhões ou R$ 15 bilhões por ano, de uma maneira organizada e evoluindo, poderíamos fazer isso.

Também acredito que o Bolsa Família precisa estar vivo. Todo programa precisa que seu desenho seja revisto e aprimorado continuamente. Senão, depois vamos ficar reclamando que o Bolsa Família está mal desenhado.

Quais mudanças seriam necessárias? Há duas pontas do Bolsa Família que precisam ser melhoradas. Uma é a focalização. É preciso levar em conta que a pobreza é muito menor hoje do que quando o programa começou [a taxa caiu de 28% da população, em 2003, para 13% neste ano, segundo a FGV Social, considerando renda domiciliar per capita mensal abaixo de R$ 261].

Se usarmos de uma maneira mais sábia os recursos que já temos, dá para ter um impacto gigante na pobreza. Mas é preciso melhorar a focalização.

Avançamos muito com o Cadastro Único [sistema nacional de informações para fins de inclusão em programas sociais] e com o Sistema Único da Assistência Social. E temos atualmente Cras [Centros de Referência de Assistência Social] em todos os lugares do Brasil. Temos 250 mil agentes sociais no território [onde estão os pobres].

Portanto, temos melhores condições de identificar essas pessoas do que tínhamos há 20 anos. Muitas vezes, a inserção de uma família é resolvida com acesso a uma creche, ou com um óculos. Precisamos identificar essas coisas.

Precisamos aproveitar essa estrutura e, na questão dos recursos, organizar a fila, dando mais dinheiro para um número menor de pessoas. É preciso dar mais para quem mais precisa. A ideia é essa mesmo: tirar do pobre para dar ao paupérrimo.

Temos condições muito melhores hoje de identificar os pobres. Ao contrário do que o governo muitas vezes diz, o pobre não tem nada de invisível. É só ir a qualquer comunidade que eles estão todos lá, e temos como identificá-los.

Dado que o Sistema Único da Assistência Social chega hoje a todas as comunidades pobres do Brasil, e que a sociedade civil quer colaborar para identificar quem são os mais pobres, temos a capilaridade e todos os controles, com conselhos de assistência social, proteção dos direitos das crianças, dos idosos.

Temos uma quantidade muito grande de conselhos em nível local. Temos que nos basear em visitas domiciliares, usar plenamente o Cadastro Único, a comunidade para validar a lista do Cras, os arquivos nacionais administrativos para validar essa escolha e os dados do IBGE para dizer quantos pobres existem naquele lugar.

Precisamos usar todo o poder do Cadastro Único em vez de fazer essa coisa ridícula que fazemos até hoje, de basear o Bolsa Família puramente na renda declarada da família.

É preciso avançar muito na melhoria da focalização. Como a gente fez com a vacina. Tínhamos pouca vacina? Começamos por quem mais precisa. É o básico.

E a outra ponta? É a saída do programa. Precisamos torná-la amigável. O cara que consegue um emprego formal, ele pode sair do Bolsa Família, mas teria de ter um retorno garantido no caso de perder esse emprego.

Isso tem de ser verdade, e a população tem de acreditar nisso, para que ela possa aceitar o emprego formal e perder o Bolsa Família. É possível ter vários mecanismos para fazer essa transição de forma mais suave.

Ele pode perder um décimo do benefício a cada mês, por exemplo. Se nesse período perder o emprego, volta para o programa normal.

Outro problema é que o benefício para a superação da pobreza é um imposto de 100%. Ou seja, para cada real que uma família consegue receber trabalhando [e estando no programa], é descontado R$ 1 [do Bolsa Família]. Se você ganhar R$ 10 a mais e declarar para o Bolsa Família, o programa vai reduzir seu benefício em R$ 10. Isso é imposto de 100%. Não é muito compatível para estimular alguém a ter uma renda maior se ele sabe que 100% do que ele receber será imediatamente taxado.

Tem maneiras clássicas de se fazer isso, como no Imposto de Renda, que tem uma “rampa”, que vai mudando de inclinação. Para quem é muito pobre, se ganhar R$ 10 a mais, podemos deixar a pessoa com R$ 8 e tirar R$ 2 do Bolsa Família. Tem que ser algo suave.

Embora haja muitos recursos, mesmo que mal aplicados, o Brasil está em meio a uma crise fiscal aguda. Alguns especialistas defendem a diminuição de benefícios tributários a empresas e setores, hoje em mais de R$ 300 bilhões ao ano, para reforço de políticas sociais. Como vê a questão fiscal e essa alternativa? O Brasil entrou numa rota meio doida em que paramos de pensar em projetos. Ficamos discutindo receita e gasto, sem olhar para o projeto em si. Cada gasto do governo brasileiro deveria ser precedido de um projeto. Na hora em que temos uma crise fiscal, em vez de sair cortando, era preciso estudar quais os projetos. De novo, é uma questão de focalização.

É preciso ver quais os projetos que têm melhor custo-benefício e manter. Acho muito difícil, mas vai que alguns desses projetos com benefícios tributários são bons.

O Brasil precisa colocar projetos na frente dos gastos. O Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica), por exemplo, que era uma coisa boa no passado, se tornou algo cego. Pois hoje discutimos dinheiro para a educação sem olhar para o tipo de projeto que temos para a área.

Empresas pegam dinheiro emprestado não para gastar, mas porque elas têm um projeto. O Brasil também pode pegar emprestado com as gerações futuras [por meio do endividamento público], mas desde que tenha um projeto. Agora, pegar dinheiro das gerações futuras para gastar com um auxilio emergencial que não sabemos nem direito para quem foi, não faz o menor sentido.

Não deveríamos aumentar o gasto com o Bolsa Família antes de ter um projeto. Qual é o projeto, de A a Z, do Bolsa Família?

Nosso ajuste fiscal é o de sempre botar rédea curta exatamente porque ninguém tem projeto. Quando se percebe que tem muita gente gastando dinheiro, sem saber exatamente por quê, começam a cortar as asinhas de todo mundo.

A partir do segundo governo Lula [2007-2010], houve grande aumento da oferta de vagas no ensino federal. Há hoje mais servidores ativos em universidades e institutos técnicos federais [269,7 mil] do que na máquina pública federal tradicional [208 mil]. O PT também criou o Pronatec, mas os resultados dessas iniciativas são muito controversos, não? De novo: quem vai ser contra o Brasil investir em conhecimento e educação? Certamente ninguém.

Mas não adianta dar o dinheiro e gastar de qualquer jeito.

Mesmo que se tenha uma ideia e não se faça um planejamento adequado sobre bases empíricas, é preciso ter uma estrutura de avaliação e monitoramento para ver o que dá certo. E para interromper no caso de não estar dando certo.

O ex-presidente Lula criou várias universidades federais e se orgulhava disso. Mas não estavam nada claros os motivos de isso ser uma boa ideia. Embora Lula tenha feito muitas coisas legais, não sei se essa foi uma boa ideia.

O Fies [Fundo de Financiamento Estudantil, do Ministério da Educação] foi uma boa ideia, mas não como foi feito. Todo país do mundo tem um sistema de financiamento à educação superior, mas isso tem de ser muito bem desenhado para não dar em besteira. Não adianta só dizer que vai gastar com a educação, tem de gastar bem.

No Pronatec, em vez de darmos dinheiro para quem não está ocupado fazer um curso, seria melhor dar dinheiro para quem está trabalhando. É meio absurdo que o Brasil acredite que os trabalhadores vão sobreviver no século 21 sem algum tipo de formação continuada a cada ano.

O que proponho é dar para cada trabalhador 60 ou 80 horas por ano, via um cupom, que pode ser usado desde que ele tenha um emprego.

O trabalhador combina com o empregador de usar o cupom para desenvolver a competência dele, em algo que o empregador precise e que o trabalhador tenha interesse. Não vai ser aleatório para, depois, ver qual o posto de trabalho o empregado vai encontrar.

É muito mais uma formação continuada em serviço do que uma formação inicial para o sujeito que não tem um empregador. Ele pode fazer o curso num momento de baixa na produção da empresa onde trabalha; e não na hora que o Pronatec decidir. Mesmo porque muita gente saía do Pronatec quando conseguia um emprego.

A pobreza e a desigualdade aumentaram com a pandemia e o crescimento está em xeque em 2022. Além de medidas emergenciais, o que pode ser feito? O PIB do Brasil não caiu tanto assim e nossa capacidade de arrecadação [de impostos] não é pequena. Arrecadamos uma enormidade.

Nosso problema é como descongelar os recursos. Se pudermos desindexar os gastos e passar a alocá-los de acordo com projetos claramente bem argumentados e reconhecidos como adequados, e avaliar depois esses projetos para modificá-los quando for preciso, as coisas podem andar.

Somos um país até relativamente rico e com um Estado grande. Temos todas as condições de dar jeito no que tiver pela frente. É só ver nosso programa de vacinas, que começou muito mal e agora é um dos melhores do mundo. Temos essa capacidade.

Nossa crise não é de recursos, é de má alocação. De incapacidade de remanejar recursos. De um país que já gasta 25% do PIB no social e tem de aumentar imposto para elevar o valor do Bolsa Família.

Mas sou otimista em relação ao Brasil, porque tem todo o potencial. A questão é se nossa liderança vai levar o Brasil a ser um país racional. E não irracional, quando dedicamos os melhores cérebros para tirar uma casquinha do Orçamento aqui e outra ali.

Em vez de nos concentrarmos em aumentar o PIB, fica todo mundo querendo pegar um pedaço do PIB. Esse é o desafio. Um desafio de liderança, de gerenciar de maneira racional esse país.

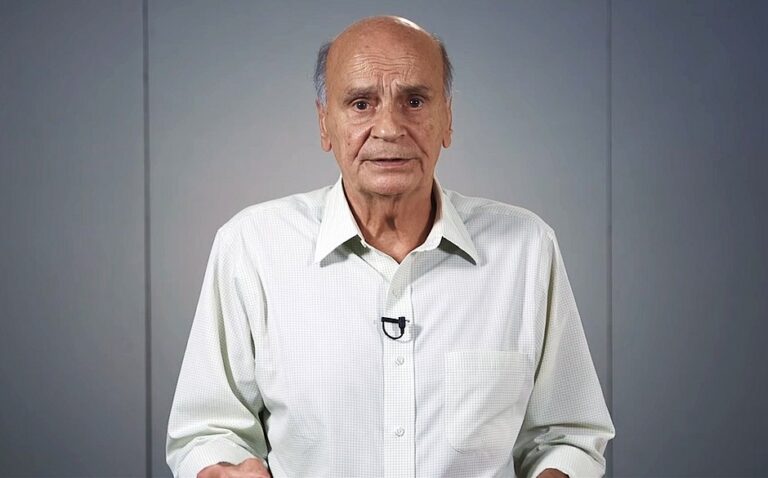

RAIO-X

Ricardo Paes de Barros, 66

Graduado em engenharia eletrônica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, com mestrado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada e doutorado em Economia pela Universidade de Chicago. Fez pós-doutorado na Universidade de Chicago e em Yale. Integrou o Ipea por mais de 30 anos e foi subsecretário de Ações Estratégicas da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.