Depressão e esgotamento, que transbordam na pandemia, são sintomas de profunda crise de liberdade. Encontros, que revigoram a vida, sucumbem. Descarnados, somos reduzidos a nós mesmos — bem ao gosto neoliberal

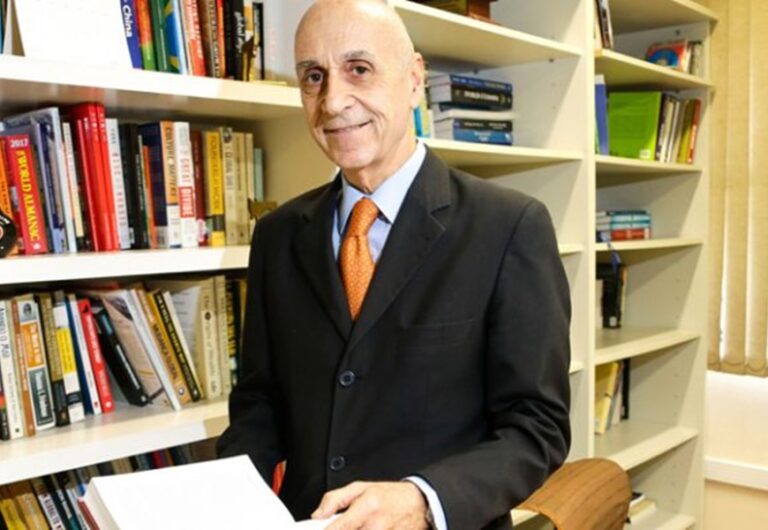

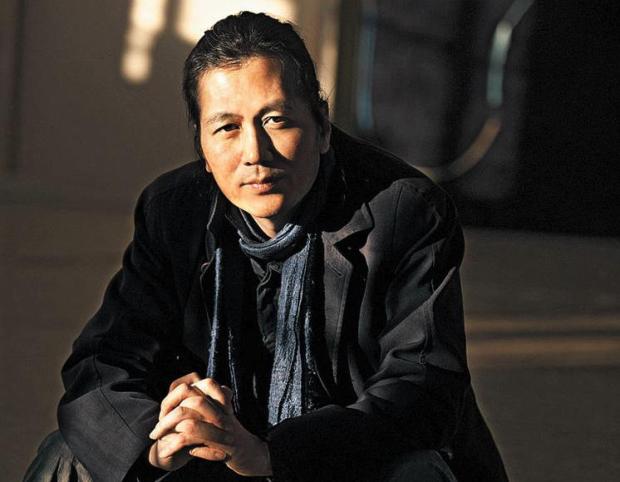

Byung-Chul Han – OUTRASPALAVRAS – 13/05/2021

A covid-19 é um espelho que reflete em nós as crises da nossa sociedade. Ela torna os sintomas patológicos — que já existiam antes da pandemia — mais visíveis. Um desses sintomas é o cansaço. Todos nós, de um jeito ou de outro, nos sentimos muito cansados. É um cansaço fundamental que nos acompanha o tempo todo e em todo lugar, como nossas próprias sombras. Durante a pandemia, temos nos sentido ainda mais cansados. A ociosidade, que o lockdown nos impõe, nos faz ficar mais cansados. Algumas pessoas afirmam que é possível descobrirmos a beleza do lazer, e que a vida pode desacelerar. Na verdade, o tempo durante a pandemia não é governado por lazer ou desaceleração, mas por cansaço e depressão.

Por que nos sentimos tão cansados? Hoje, o cansaço parece ser um fenômeno global. Dez anos atrás, publiquei um livro, A Sociedade do Cansaço, no qual eu descrevia o cansaço como uma doença que aflige a sociedade neoliberal das realizações. O cansaço que experimentamos durante a pandemia me fez pensar no assunto novamente. O trabalho, por mais difícil que seja, não provoca um cansaço fundamental. Podemos estar exaustos depois do trabalho, mas esse cansaço não é o mesmo que o cansaço fundamental. O trabalho, em determinado ponto, acaba. A compulsão de realização à qual nos sujeitamos vai para além desse ponto. Está conosco nas horas de lazer, nos atormenta até durante o sono e, muitas vezes, nos faz passar noites sem dormir. Não é possível recuperar-se da compulsão de realização. É essa pressão interna, especificamente, que nos cansa. Portanto, há uma diferença entre cansaço e exaustão. O tipo certo de exaustão pode até nos livrar do cansaço.

Distúrbios psicológicos como a depressão ou o esgotamento (burnout) são sintomas de uma profunda crise de liberdade. São um sinal patológico, e indicam que a liberdade de hoje muitas vezes acaba virando compulsão. Achamos que somos livres. Mas, na verdade, nós nos exploramos intensamente até colapsar. Nos realizamos e nos otimizamos até a morte. A lógica traiçoeira da conquista nos obriga a nos anteciparmos permanentemente. Sempre que conquistamos algo, na sequência, já queremos conquistar mais, ou seja, queremos estar mais uma vez à frente de nós mesmos. Mas, obviamente, é impossível você mesmo se ultrapassar. Essa lógica absurda acaba levando a um colapso. O sujeito realizador acredita que é livre, quando na verdade é um escravo. É um escravo absoluto na medida em que se explora voluntariamente, mesmo sem a presença de um senhor.

A sociedade neoliberal da realização torna essa exploração possível mesmo quando não há dominação. A sociedade disciplinar, com seus mandamentos e proibições, que Michel Foucault expôs em seu livro Vigiar e Punir, não descreve essa sociedade da realização atual. A sociedade da realização explora a própria liberdade. E a auto exploração é mais eficiente do que a exploração comandada por outros, porque ela anda de mãos dadas com um sentimento de liberdade. Kafka expressou com grande clareza o paradoxo da liberdade do escravo que acredita ser o senhor. Em um de seus aforismos, ele escreve: “O animal arranca o chicote de seu dono e se chicoteia para tornar-se seu próprio amo, sem saber que isso não passa de uma fantasia produzida por um novo nó na chicotada do amo”. Essa autoflagelação permanente nos deixa cansados e, em última análise, deprimidos. Em certo aspecto, o neoliberalismo se baseia na autoflagelação.

O mais sinistro sobre a covid-19 é que aqueles que pegam a doença sofrem exatamente de cansaço e esgotamento extremos. A doença parece simular um cansaço fundamental. E há cada vez mais relatos de pacientes que se recuperaram, mas que continuam sofrendo de sintomas graves a longo prazo, entre eles, a “síndrome da fadiga crônica”. Uma expressão que descreve isso muito bem é: “as baterias não carregam mais”. As pessoas afetadas não são mais capazes de trabalhar e ter algum desempenho. Elas precisam fazer um esforço até para servir-se de um copo d’água. Ao caminhar, precisam fazer paradas frequentes para recuperar o fôlego. Sentem-se mortos-vivos. Um paciente relata: “A sensação é como se você tivesse o celular com apenas 4% de bateria, e você realmente só tem esse 4% para o dia inteiro e não pode recarregá-lo”.

Mas o vírus não cansa apenas as pessoas que têm ou tiveram covid. Agora, ele gera cansaço até nas pessoas saudáveis. Em seu livro Pandemic! Covid-19 Shakes the World (“Pandemia! A covid-19 sacode o mundo”), Slavoj Žižek dedica um capítulo inteiro à pergunta: “Por que estamos cansados o tempo todo?” Claramente, Žižek também sente que a pandemia nos deixou cansados. Neste capítulo, o autor discorda da ideia do meu livro, A Sociedade do Cansaço, argumentando que a exploração por terceiros não foi substituída pela auto exploração, foi apenas transferida para países do Terceiro Mundo. Concordo com Žižek que esta transferência ocorreu. A Sociedade do Cansaço refere-se principalmente às sociedades neoliberais ocidentais e não à situação do operário chinês. Mas, com ajuda das mídias sociais, a forma de vida neoliberal também vem se expandindo pelo Terceiro Mundo. A ascensão do egoísmo, da atomização e do narcisismo na sociedade é um fenômeno global. As mídias sociais fazem de todos nós produtores, empreendedores cujas vidas são o negócio. Globalizam a cultura do ego que corrói a comunidade, corrói tudo o que é social. Nós nos produzimos e nos colocamos em exposição permanente. Essa autoprodução, essa contínua “exibição em vitrine” do ego, nos deixa cansados e deprimidos. Žižek não aborda este cansaço fundamental, que é característico dos nossos tempos e que foi agravado pela pandemia.

Žižek surge numa passagem de seu livro pandêmico para aquecer a tese da auto exploração, escrevendo: “Elas [pessoas que trabalham em casa] poderão ter ainda mais tempo para ‘explorar a nós mesmos’ [sic]”. Durante a pandemia, o campo de trabalho neoliberal ganhou um novo nome: home office. Trabalhar em casa é mais cansativo do que trabalhar no escritório.

No entanto, isso não pode ser explicado em termos de aumento da auto exploração. O que é cansativo é a solidão envolvida, o interminável sentar-se de pijama na frente do computador. Somos confrontados com nós mesmos, compelidos constantemente a meditar e especular sobre nós mesmos. Em conclusão, o cansaço fundamental é um tipo de cansaço do ego. O escritório doméstico intensifica isso, envolvendo-nos ainda mais profundamente conosco. Fazem falta outras pessoas, que poderiam distrair-nos do nosso ego. Cansamos por falta de contato social, de abraços, de toque corporal. Em condições de quarentena, começamos a perceber que talvez as outras pessoas não sejam o “inferno”, como escreveu Sartre em Sem Saída, mas a cura. O vírus também acelera o desaparecimento do outro, como descrevi em A Expulsão do Outro.

A ausência do ritual é outra razão para o cansaço induzido pelo home office. Em nome da flexibilidade, estamos perdendo as estruturas e arquiteturas temporais fixas que estabilizam e revigoram a vida. A ausência de ritmo, em particular, intensifica a depressão. O ritual gera comunidade mesmo sem necessidade de comunicação, enquanto que hoje prevalece a comunicação sem comunidade. Mesmo aqueles rituais que ainda mantínhamos, como jogos de futebol, shows e idas a restaurantes, ao teatro ou ao cinema, foram cancelados. Sem rituais de encontro ou comemoração, somos jogados às profundezas de nós mesmos. Ser capazes de cumprimentar pessoas cordialmente é que nos torna seres, e não um simples peso. O distanciamento social desmonta a vida social. Isso nos cansa. As outras pessoas são reduzidas a potenciais portadoras do vírus, das quais devemos manter uma distância física. O vírus amplifica nossas crises atuais. Está destruindo a comunidade, que já estava em crise. Isso afasta uns dos outros. Isso nos torna ainda mais solitários do que já éramos nesta era de mídia social que reduz o social e nos isola.

A cultura foi a primeira coisa a ser abandonada durante o lockdown. O que é a cultura? Ela gera comunidade! Sem ela, não passamos de animais apenas querendo sobreviver. Não é a economia, mas sobretudo a cultura, a chamada vida comunitária, que precisa se recuperar desta crise o mais rápido possível.

As constantes reuniões de Zoom também nos deixam cansados. Elas nos transformam em zumbis do Zoom. Nos obrigam a nos olharmos permanentemente no espelho. Olhar para o próprio rosto na tela é cansativo. Somos continuamente confrontados com nossos próprios rostos. Ironicamente, o vírus apareceu justamente nos tempos da selfie, moda que pode ser explicada como decorrente do narcisismo de nossa sociedade. O vírus intensifica esse narcisismo. Durante a pandemia, todos nós somos constantemente confrontados com nossos próprios rostos; produzimos uma espécie de selfie sem fim na frente de nossas telas. Isso nos cansa.

O narcisismo do Zoom produz efeitos colaterais peculiares. Ele levou a um boom nas cirurgias estéticas. Imagens distorcidas ou borradas na tela levam as pessoas ao desespero, enquanto se a resolução da tela for boa, de repente detectamos rugas, calvície, manchas hepáticas, bolsas nos olhos e outras imperfeições da pele pouco atraentes.

Desde o início da pandemia, as pesquisas no Google por cirurgia estética dispararam. Durante o bloqueio, os cirurgiões plásticos foram inundados com perguntas de clientes que buscavam melhorar sua aparência cansada. Fala-se até de uma “dismorfia do Zoom”. O espelho digital incentiva essa dismorfia (a preocupação exagerada com supostas falhas na aparência física). O vírus leva ao limite o frenesi de otimização, que já nos dominava antes da pandemia.

Também, aqui, o vírus é um espelho da nossa sociedade. E no caso da dismorfia do Zoom, o espelho é real! Cresce em nós o puro desespero com nossa aparência. A dismorfia do Zoom, essa preocupação patológica com nossos egos, também nos cansa.

A pandemia também revelou os efeitos colaterais negativos da digitalização. A comunicação digital é muito unilateral e atenuada: não há olhares, não há corpos. Falta a presença física do outro. A pandemia faz com que essa forma de comunicação, essencialmente desumana, se torne a norma. A comunicação digital nos deixa muito, muito cansados. É uma comunicação sem ressonância, uma comunicação sem felicidade. Em uma reunião do Zoom, não podemos, por razões técnicas, nos olhar nos olhos. Tudo o que fazemos é olhar para a tela. A ausência do olhar do outro nos cansa. Esperançosamente, a pandemia nos fará perceber que a presença física de outra pessoa é algo que traz felicidade, que a linguagem implica experiência física, que um diálogo bem-sucedido pressupõe corpos, que somos criaturas físicas. Os rituais que temos perdido durante a pandemia também implicam em experiência física. Eles representam formas de comunicação física que criam comunidade e, portanto, trazem felicidade. Acima de tudo, eles nos afastam de nossos egos. Na situação atual, o ritual seria um antídoto para o cansaço fundamental. O aspecto físico também é inerente à comunidade como tal. A digitalização enfraquece a coesão da comunidade na medida em que tem o efeito de desencarnar. O vírus nos afasta do corpo.

A obsessão com a saúde já era galopante antes da pandemia. Agora, estamos basicamente preocupados com a sobrevivência, como se estivéssemos em um estado de guerra permanente. Na batalha pela sobrevivência, a questão de uma vida boa não entra em jogo. Apelamos a todas as forças da vida, só para prolongar a vida a qualquer custo. Com a pandemia, esta batalha feroz pela sobrevivência sofre uma escalada viral. O vírus transforma o mundo em uma enfermaria de quarentena, na qual a vida é congelada para nossa sobrevivência.

Hoje, a saúde passou a ser o principal objetivo da humanidade. A sociedade de sobrevivência perdeu o sentido da boa vida. Até o prazer é sacrificado no altar da saúde, que se torna um fim em si. Nietzsche já a chamava de nova deusa. A proibição ao cigarro também expressa a mania pela sobrevivência. O prazer tem que dar lugar à sobrevivência. O prolongamento da vida torna-se o valor mais alto. No interesse da sobrevivência, sacrificamos voluntariamente tudo o que torna a vida digna de ser vivida.

A razão exige que, mesmo em pandemia, não sacrifiquemos todos os aspectos da vida. É tarefa da política garantir que a vida não se reduza a uma vida plana, nua e crua, à mera sobrevivência. Eu sou católico. Gosto de frequentar igrejas, especialmente nestes tempos estranhos. No ano passado, no Natal, participei de uma Missa do Galo que aconteceu apesar da pandemia. Isso me deixou feliz. Infelizmente, não havia incenso, coisa que eu amo muito. Eu me perguntei: será que há também uma proibição estrita dos incensos durante a pandemia? Por quê? Ao sair da igreja, estendi a mão para a bacia de água benta, como de costume, e tomei um susto ao perceber que ela estava vazia. Do lado dela, foi colocado um frasco de desinfetante.

Corona blues é o nome que os coreanos deram à depressão que se espalha durante a pandemia. Em quarentena e sem interação social, a depressão se aprofunda. A depressão é a verdadeira pandemia. A Sociedade do Cansaço partiu do seguinte diagnóstico:

Em breve teremos vacinas suficientes para vencer o vírus. Mas não haverá vacinas contra a pandemia da depressão.

A depressão também é um sintoma da sociedade do burnout. O sujeito da realização sofre de burnout no momento em que ele não é mais capaz de “ser capaz”. Ele não consegue atender à sua demanda autoimposta para ser produtivo e realizar metas, propósitos. Não ser mais capaz de “ser capaz” leva à auto-recriminação destrutiva e à autoagressão.

O sujeito da realização trava uma guerra contra si mesmo e morre nela. A vitória nessa guerra contra si mesmo é chamada de esgotamento.

Vários milhares de pessoas cometem suicídio todos os anos na Coreia do Sul. A principal causa é a depressão. Em 2018, cerca de 700 crianças em idade escolar tentaram se suicidar. A mídia fala até em um “massacre silencioso”. Em contraste, até agora apenas 1.700 pessoas morreram de covid-19 na Coreia do Sul. A altíssima taxa de suicídio é simplesmente aceita como um efeito colateral da sociedade da realização. Nenhuma medida significativa foi adotada para reduzir essa taxa. A pandemia intensificou o problema do suicídio — na Coreia do Sul, a taxa de suicídio aumentou rapidamente desde seu início. O vírus, aparentemente, também agrava a depressão. Mas em todo o mundo não se presta atenção suficiente às consequências psicológicas da pandemia. As pessoas foram reduzidas à existência biológica. Todos ouvem apenas os virologistas, que assumiram autoridade absoluta na hora de interpretar a situação.

A maior crise causada pela pandemia é o fato de que a vida, sozinha, tenha virado um valor absoluto.

O vírus da covid-19 desgasta nossa sociedade já esgotada, aprofundando as linhas das falhas sociais patológicas.

Isso nos leva a um cansaço coletivo. O coronavírus também poderia ser chamado de vírus do cansaço. Mas o vírus também é uma crise no sentido grego de krisis, o que significa um ponto de inflexão. Pois também pode nos permitir reverter nosso destino e fugir de nossa angústia. Ela apela, com urgência: mude de vida! Mas só conseguiremos fazer isso se revisarmos radicalmente nossa sociedade, se conseguirmos encontrar uma nova forma de vida imune ao vírus do cansaço.