Cientista político alemão diz que, diante de instituições sólidas, presidente ‘não ousou’ ir além

Felipe Bachtold – Folha de São Paulo, 15/11/2022

SÃO PAULO – Governantes populistas pelo mundo conseguem impor uma hegemonia política e comprometer a democracia em poucas situações, e casos de fracasso costumam ser logo esquecidos.

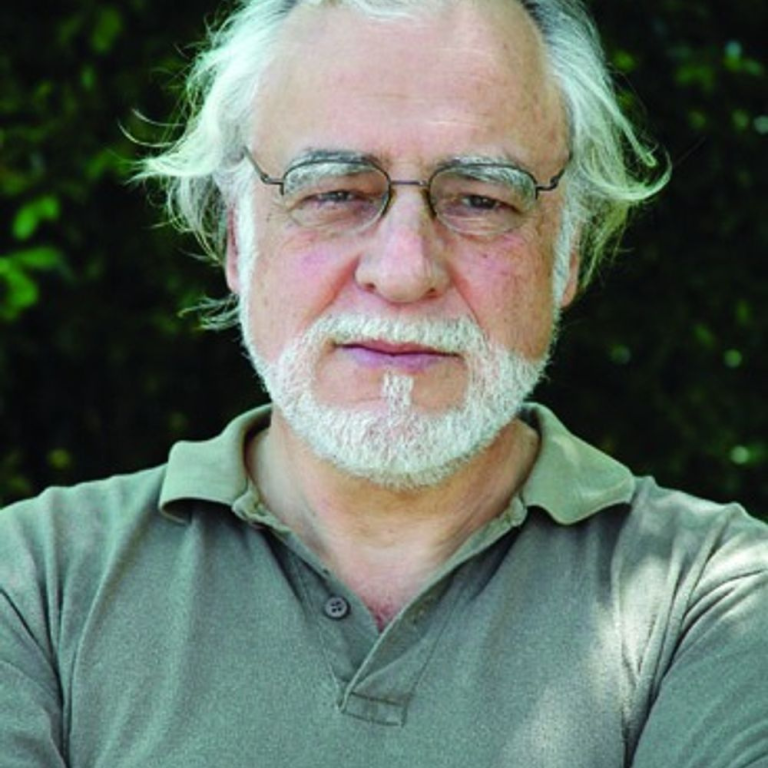

A análise é do cientista político alemão Kurt Weyland, que pesquisa o fenômeno do populismo pelo mundo e que afirma que a democracia costuma se recuperar rapidamente de investidas de líderes com esse perfil.

Professor na Universidade do Texas, ele escreveu neste ano um artigo acadêmico chamado “Como o Populismo Morre”, falando das fragilidades de governantes desse tipo.

O trabalho afirma que as chances de fracasso de populistas crescem com as dificuldades de lidar com crises, a falta de estabilidade da gestão e complicações nas relações com outros atores políticos.

O artigo citava entre seus exemplos a inabilidade do presidente Jair Bolsonaro de gerir a crise da pandemia no Brasil.

Questionado sobre iniciativas de Bolsonaro contra o sistema político, Weyland afirma que o presidente se deparou com instituições sólidas a ponto de “não ousar ir além, apesar de suas más intenções”.

O populismo é um conceito da ciência política, aplicado tanto a representantes da esquerda quanto da direita, caracterizado, entre outros pontos, pelo discurso de opor o “povo” a uma elite, que pode ser econômica, política ou intelectual.

Weyland é crítico da tese do colega americano Steven Levitsky, autor do best-seller “Como as Democracias Morrem”, sobre o risco de corrosão das instituições com a ascensão de governantes de perfil autoritário.

Há uma diferença na forma como populistas caem, descrita nas suas pesquisas, e o fim do governo Bolsonaro no Brasil? Um pouco. Quando presidentes populistas são tirados do poder de uma maneira não convencional, como impeachment ou declaração de incapacidade mental, estão acabados. Nenhum deles voltou. Não voltaram Fernando Collor, nem Abdalá Bucaram [no Equador], ninguém.

Perder uma eleição é ruim, mas é um processo convencional e, em princípio, há mais chances de um retorno, como nos Estados Unidos com [Donald] Trump, que está articulando uma volta.

A forma de saída tem um impacto. Um impeachment é muito mais constrangedor e escandaloso. Ao perder uma eleição, há chance maior de retorno.

Bolsonaro ainda não está morto.

Em artigo, o sr. disse que há uma grande probabilidade de uma queda prematura de populistas. No caso do Brasil, qual foi o aspecto principal para a derrota de Bolsonaro? Primeiro, ele tomou posse com uma base muito pequena. O antipetismo foi uma razão para a eleição dele, mas também significava que o país estava polarizado. Desde o início, Bolsonaro não teve a possibilidade de ter um apoio amplo, como Hugo Chávez ou outros populistas que se deram bem.

Se o país está dividido quando toma posse, sua base de apoio é limitada. Era uma fragilidade que Bolsonaro tinha desde o início. Basicamente ele fala para uma base, sem tentar ampliá-la.

Além disso, governos populistas são muito frequentemente caóticos e desorganizados, não privilegiam os técnicos.

No caso de Bolsonaro, desde o início, o ministério era uma mistura muito ampla e de uma rotatividade grande. Não há governança regular.

E então veio a pandemia. Há crises que são oportunidades para líderes populistas. Mas foi muito difícil lidar com a pandemia. Não se pode derrotar um vírus rapidamente, e líderes populistas tiveram tempos duros. Eles se dizem “salvadores da pátria”, mas não podiam mais fazê-lo.

Muitos populistas negaram a gravidade, usaram teorias conspiratórias e não agiram de maneira razoável. O desempenho foi muito ruim. Foram fatores mais importantes.

As características de personalidade tornam mais difícil lidar com crises em geral, não apenas da pandemia? Lideranças populistas são muito focadas na personalidade. “Sou o salvador, sei como fazer as coisas, é minha intuição.” Não ouvem especialistas, não debatem. Isso foi visto no caso brasileiro, com a demissão de dois ministros da Saúde.

Populistas preferem lealdade sobre competência. Muitos populistas se cercam de bajuladores e auxiliares fiéis. Isso se viu com Chávez.

O desempenho da governança com frequência não é de boa qualidade. Em longo prazo compromete o governo.

E a questão do confronto com instituições, como o Judiciário? Bolsonaro é provavelmente o mais extremista dos populistas de direita até agora. Viktor Orbán na Hungria não é de extrema direita. Trump era um extremista, mas Bolsonaro surgiu de exaltações à ditadura, de 30 anos de extremismo no Congresso. Muita gente presume, então, que Bolsonaro danificou muito a democracia brasileira. Mas, se você olhar para as instituições, ele fez pouco dano institucional.

Não cooptou o Judiciário. Ele não implodiu o sistema de votação, fez acusações, mas não modificou o modelo para se beneficiar, como Orbán. Houve o episódio da Polícia Rodoviária Federal bloqueando ônibus no domingo, mas muitos outros líderes populistas intervieram nas instituições muito mais do que Bolsonaro. AMLO [Andrés Manuel López Obrador] no México fez muito mais do que Bolsonaro.

Comparativamente, as instituições brasileiras são mais fortes, com Judiciário independente.

Ele tinha más intenções de muitas formas, mas não teve muito êxito.

Muita gente no Brasil entende que ele não teve tempo o suficiente para provocar mais danos.

Pense em Chávez quando foi eleito: fez mudanças muito rapidamente. Orbán, na Hungria, também.

Populistas vão ao ataque logo no início. Começou cedo na Bolívia, no Equador, na Polônia. No caso do Brasil, Bolsonaro não teve muito sucesso.

Porque as instituições brasileiras foram fortes o suficiente para evitar? Sim. Bolsonaro em 2019 estava muito limitado com sua base no Congresso. Ele fez uma aliança com o centrão em 2020, mas que não é ideológico ou bolsonarista. Eles são oportunistas e fisiologistas.

Eles não queriam fortalecer o presidente, porque ele muito forte os escantearia. Querem um presidente dependente, de quem possam extrair benefícios. O interessante é que um Congresso de membros clientelistas não permite que o presidente se torne autoritário.

Foi um fator importante. E a sociedade civil brasileira é forte comparativamente [com outros países].

Houve muita preocupação com o fato de Bolsonaro colocar muitos militares no governo. O Brasil tem uma imagem de liderança na América Latina, de legitimidade internacional. Os militares brasileiros não queriam apoiar tanto Bolsonaro para não parecer uma República das Bananas, onde dão golpe. Isso foi outra limitação.

Muitas instituições brasileiras, a sociedade civil, parcialmente agiram com essa preocupação.

E o dano a órgãos como a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, com aparelhamento? [Houve] em alguns órgãos executivos. Mas em instituições como o Congresso não houve prejuízo em suas funções de freios e contrapesos. Os tribunais não foram encampados.

Bolsonaro, apesar de todos os seus ataques retóricos e a hostilidade tóxica, não reprimiu a oposição. Não interferiu na imprensa, não limitou a liberdade de reunião.

Evo Morales, na Bolívia, em poucos anos prendeu metade da oposição sob algum pretexto. No Brasil, não houve um único político de oposição preso.

Mas o sr. não acredita que é porque ele não tinha poder suficiente? Sim, ele não tinha poder suficiente. Ele provavelmente tinha a intenção. Ele tem aspirações autocráticas, mas não pôde concretizá-las.

Você vê o quão forte a democracia brasileira está indo: mesmo ele não pode fazê-lo. E nem ele ousou.

Chávez e Morales prenderam e processaram políticos de oposição.

Houve casos, por exemplo, de uso da Lei de Segurança Nacional para investigação de críticos do governo, como jornalistas. Não conheço esses casos. Mas, quando se olha para a imprensa brasileira, não acho que tenha sido afetada.

No Brasil, apesar das más intenções, Bolsonaro fez pouco. Mostra o quanto ele era frágil. Ele não tinha um poder hegemônico, predominante. Ele gostaria, mas não pôde.

Você viu no domingo, o Brasil é uma democracia completa. A eleição foi muito apertada e, apesar do episódio da Polícia Rodoviária, desconheço qualquer grande embaraço à oposição durante a campanha.

Houve alguma violência eleitoral, pessoas que foram mortas, infelizmente. Os países da América Latina são violentos.

Mas não houve um esforço governamental sistemático para minar a oposição. Lula teve fundo eleitoral [público] para a campanha dele. Então…

O sr. costuma dizer que o medo do populismo é superestimado. Por quê? Meu argumento principal é que há muitos líderes populistas que não conseguem destruir a democracia.

No Brasil, a democracia está viva e indo bem. Um oposicionista ganhou e é incomum um populista perder a reeleição. Eles controlam a máquina, certo?

A principal mensagem da campanha de Lula era a defesa da democracia. Como o sr. vê? Bolsonaro é profundamente autocrático e era importante acabar com o governo dele. Quem sabe o que seria um segundo governo? Poderia ampliar o Supremo Tribunal Federal e ganhar terreno.

Ainda acho que a democracia brasileira seria forte o suficiente para suportar um segundo mandato dele, mas era melhor não experimentar.

Lula não tinha um grande programa para o futuro. Apelar para a preservação da democracia foi importante. Bom que essa mensagem tenha vencido.

Se eu tivesse que apostar, diria que o risco de retorno de Bolsonaro é baixo. O Brasil provavelmente terá a ascensão de outros líderes populistas, mas mais oportunistas, pragmáticos e abertos.

O Brasil está enfrentando uma onda de manifestações, com bloqueios em estradas. O quanto isso e suas consequências serão importantes para o bolsonarismo? Não vejo isso se estendendo e tornando a situação de Lula difícil. É lamentável, totalmente antidemocrático. É quase tão louco quanto o ataque ao Capitólio, em 2021, [nos Estados Unidos].

Minimizar os riscos do populismo não é arriscado? O populismo cria muitos problemas. Um benefício não intencional do populismo é tornar a sociedade ciente da importância da democracia.

Muita gente pensa na democracia como algo garantido e não se envolve. Nos Estados Unidos, com Trump, a participação aumentou. Mesmo no Brasil, no segundo turno, o comparecimento foi maior.

O populismo é uma ameaça, um problema, um perigo. Mas esse perigo pode induzir mais gente a se comprometer com a democracia, fazer mais esforços para defendê-la e revitalizá-la.

O populismo muito mais falhou, felizmente.

Todos conhecem Chávez, Alberto Fujimori [no Peru], Orbán, Recep Erdogan [na Turquia]. Quem conhece Collor? Ou Bucaram? Lucio Gutiérrez [no Equador]?

Quem se deu mal é esquecido. Não é considerado que existiram, que ameaçaram a democracia e que fracassaram.

Não nos recordamos de muitos desses personagens.

Bolsonaro será esquecido assim? Espero que sim.

KURT WEYLAND, 64

Alemão radicado nos Estados Unidos, é professor da Universidade do Texas em Austin. É PhD em ciência política pela Universidade Stanford e pesquisa democratização e autoritarismo principalmente na América Latina e na Europa. Escreveu, entre outros livros, “Democracy Without Equity: Failure of Reform in Brazil” (“Democracia sem Igualdade: O Fracasso das Reformas no Brasil”), de 1996.