A Terra é Redonda – 28/02/2022

Prefácio do livro recém-editado de Quinn Slobodian

O que é neoliberalismo? Faz sentido usar esse termo para denominar as transformações sofridas pelo capitalismo?

Desde quando? Em que consistem? Este livro é a mais valiosa contribuição para responder a essas e outras questões do mesmo tipo. Com rigor histórico inédito para uma obra de síntese, o neoliberalismo é apresentado como um movimento de renovação do liberalismo, protagonizado por atores com nome e sobrenome, os chamados “globalistas”. As ideias que motivaram tal projeto serão conhecidas a fundo neste livro.

Desde os anos 1990, quando se tornou evidente o impacto negativo das políticas de diminuição de gastos e de desmantelamento dos serviços públicos, a noção de neoliberalismo tem sido empregada, sobretudo, por seus críticos.

A frequência e o ímpeto das denúncias são tais que se presume ter sido o termo uma invenção dos movimentos contrários. Quinn Slobodian produz uma reviravolta neste senso comum, ao mostrar que neoliberalismo foi um projeto coerente e assim batizado por seus defensores.

Privatizações, redução dos direitos trabalhistas e destruição do Estado de bem-estar social, em sentido amplo, foram medidas implementadas por diferentes governos a partir dos anos 1970 – com início no Chile comandado pelo general Augusto Pinochet e reforço de Ronald Reagan e Margareth Thatcher. Porém, muito antes disso, teóricos europeus já se reuniam para conceber um edifício institucional capaz de proteger o mercado global das políticas nacionais. A tarefa havia se tornado urgente desde o fim dos impérios (como o russo e o austro-húngaro) e com a percepção dos impactos da crise de 1929.

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a independência de antigas colônias (como Índia e China) só aumentou a preocupação do grupo com uma ordem mundial ditada por Estados nacionais fortes. Pressões por autodeterminação em países da América Latina jogavam mais lenha na fogueira. Os anos 1960 e 1970 reforçaram ares de mudança na correlação de forças internacional. Os globalistas agiram neste contexto, movidos pela intenção de provocar uma grande renovação do liberalismo, a fim de conter uma tendência que viam como ameaça aos mercados globais.

O título deste livro se refere a este grupo, que reuniu pensadores de diversas formações, alguns hoje populares entre a nova direita liberal, como Ludwig von Mises e Friedrich Hayek. Hoje, chega a ser anedótico que conservadores xinguem de “globalistas” os que estariam por trás de um suposto complô mundial – encampado pelas organizações multilaterais – cujo objetivo seria enfraquecer o cristianismo e o nacionalismo. Não são esses os globalistas estudados neste livro, pois, com tal definição conspiratória, eles sequer existem. Mas não deixa de ser irônico que esses mesmos conservadores, como é o caso de bolsonaristas no Brasil, tenham se aliado aos herdeiros dos verdadeiros globalistas – aqueles que se reivindicam como seguidores da tradição de Mises e, principalmente, de Hayek.

Voltando ao livro que vocês têm em mãos, uma tensão disciplinar é sentida desde as primeiras páginas. A história e as ciências sociais enxergaram a transição neoliberal de maneiras distintas. Do ponto de vista histórico, foram vários trabalhos a analisar o movimento intelectual que se formou durante o colóquio Walter Lippmann, realizado em Paris em 1938, ou na Sociedade Mont Pèlerin, fundada em 1947.

Esses são os contextos em que o movimento neoliberal apareceu. Nomes como os de Philip Mirowski, Serge Audier e outros são lembrados, com a ressalva de que esses trabalhos focaram, sobretudo, as políticas monetárias e a teoria econômica defendidas pelos intelectuais estudados. A questão da governança global foi deixada em segundo plano. A ciência social, por sua vez, enxergou no projeto neoliberal o ensejo de instaurar uma nova ordem global. O papel de instituições como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial ou a Organização Mundial do Comércio foi corretamente percebido, bem como seu objetivo de “insular os mercados”, ou seja, de protegê-los das decisões políticas nacionais. Stephen Gill e Sarah Babb são dois nomes mencionados como exemplo dessa linha de análise, entre outros.

Contudo, segundo Slobodian, faltou rigor histórico aos cientistas sociais para descrever como a influência de certos ícones, como Hayek ou Milton Friedman, teria se propagado. Ideias não convencem por si mesmas e um fator essencial para explicar a força do movimento neoliberal foi sua capacidade de ação política, cujo sucesso decorreu do esforço de criação conceitual, da capacidade de articulação entre atores diversos e da disposição de empresários endinheirados para apoiá-los. O grande mérito do livro de Slobodian é apresentar uma análise histórica precisa desse movimento, levando em conta as estratégias usadas para aumentar seu raio de influência, ao mesmo tempo em que mantém o enfoque na globalização.

Ainda que declare a intenção de equilibrar as duas tendências de análise do neoliberalismo, Slobodian é historiador. Segundo ele, um dos maiores obstáculos para que os críticos do projeto neoliberal tenham entendido o movimento em seus próprios termos foi a influência do livro de Karl Polanyi, A grande transformação. Citado por nove em cada dez cientistas sociais, o capitalismo é caracterizado a partir da desincrustação do mercado em relação à sociedade.

Uma visão análoga teria sido aplicada, retrospectivamente, para caracterizar o neoliberalismo como “fundamentalismo de mercado”, o que acabou dando uma importância excessiva – e equivocada – à ideia de autorregulação. Não esqueçamos que o livro de Polanyi foi publicado em 1944 e trata do século 19. Logo, sua pertinência para caracterizar o neoliberalismo é de fato pequena. Trata-se precisamente do oposto, polemiza Slobodian.

Ao contrário da intenção de desincrustar o mercado, a fim de torná-lo “livre”, a preocupação dos globalistas foi criar leis e instituições para proteger os mercados globais. E por que eles precisavam de proteção? Desde o pós-guerra, a democracia de massas ameaçava cada vez mais o funcionamento do mercado mundial (na perspectiva dos neoliberais). Uma consequência – talvez a mais importante – da análise histórica deste livro é mostrar que neoliberalismo está longe de se identificar à defesa de um Estado mínimo, pois o objetivo do movimento que o criou sempre foi mais político do que econômico.

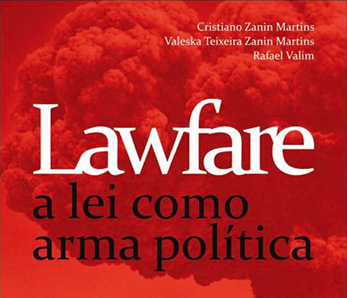

Enxergar o papel do Estado privilegiando seu tamanho (ou seja, um aspecto quantitativo), ao invés de olhar para sua natureza, costuma acompanhar as críticas economicistas ao neoliberalismo. Slobodian vai muito além de uma tal caracterização. O projeto neoliberal foi – e segue sendo – um empreendimento inteiramente político, cujas armas chave são a arquitetura legal do direito e a criação institucional. Esse deslocamento é vital para explicar a sobrevida do neoliberalismo, mesmo diante do fracasso dos resultados outrora prometidos.

Uma das frases mais eloquentes de Slobodian aparece na primeira página do livro: “a política mudou para a voz passiva”. Essa foi uma conquista da ação coordenada dos neoliberais. A globalização buscou restringir o raio de influência da política, criando instituições globais para que “as forças do mercado” ficassem protegidas de governos nacionais e processos democráticos. Essa arquitetura foi sendo construída por uma restrição meticulosa da interferência dos Estados nacionais no governo dos mercados globais.

Ou seja, não se trata de diminuir o tamanho dos Estados, e sim de proteger – pela via legal e institucional – os mercados mundiais, diminuindo o raio de influência das políticas nacionais, sujeitas a pressões populares por mais democracia – algo visto como indesejável e arriscado pela vanguarda neoliberal. Um termo chave do livro é de difícil tradução: “to encase”, usado para designar o encapsulamento dos mercados, mas que também remete à ideia de revestir um fio elétrico, a fim de evitar choques. A missão dos globalistas foi encapsular os mercados globais contra a energia política manifestada em alguns momentos históricos.

Desde o fim dos impérios, no período entre guerras, passando pelo fortalecimento da democracia de massas, no pós-guerra, grandes ameaças se anunciavam. Os mercados precisavam ser protegidos – revestidos ou encapsulados – contra isso, pensavam os neoliberais. Uma saída, portanto, foi criar instituições globais. Sem uma tal intervenção, de ordem política e legal, não haveria fundamentalismo de mercado que sobrevivesse à soberania das nações e às revoltas de seus povos. A Escola de Genebra merece atenção especial, no livro, justamente porque está na origem das teorias que embasaram instituições chave dos globalistas, como a Organização Mundial do Comércio (OMC). Mesmo tendo sido criada apelas nos 1990, segue uma rede de influências e de outras instituições internacionais que caracterizam a escola de pensamento. Os detalhes são descritos no livro e esta é sua grande contribuição historiográfica.

Antes de finalizar este prefácio, gostaria de fazer uma reflexão sobre o momento atual. Como é possível, diante de tanto estrago, que os neoliberais sigam tendo força política? Eles devem sua sobrevida à extrema-direita, como é evidente no Brasil de Jair Bolsonaro. Depois da crise econômica de 2008, a tendência conservadora se fortaleceu, mas vem perdendo força em alguns países, como nos Estados Unidos de Joe Biden. É cedo para dizer que o neoliberalismo está fraco e a leitura deste livro ajuda a escolher critérios para avaliar as chances da globalização pós-pandemia. Nunca subestimar o poder dos inimigos é um adágio da batalha.

Nas páginas seguintes, fica nítido que um ponto forte dos globalistas foi a militância intelectual implicada na realidade. É preciso que tenhamos a mesma disposição para enfrentar a batalha das ideias – nem só produção acadêmica, nem só fazer político. Há uma camada entre esses dois âmbitos que tem sido deixada em segundo plano pela esquerda. Além disso, perceber que o maior objetivo dos neoliberais foi enfraquecer a democracia de massas – pois viam o socialismo, mas também a socialdemocracia como ameaça – pode nos alertar para o valor histórico dessas experiências.

Mesmo que sonhemos com formas mais radicais de democracia, conquistas do pós-guerra e dos anos 1960-70 aterrorizavam os neoliberais, como fica óbvio em vários trechos citados a seguir. Alguma coisa de bom deveriam ter, portanto.

*Tatiana Roque é professora titular de matemática na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).